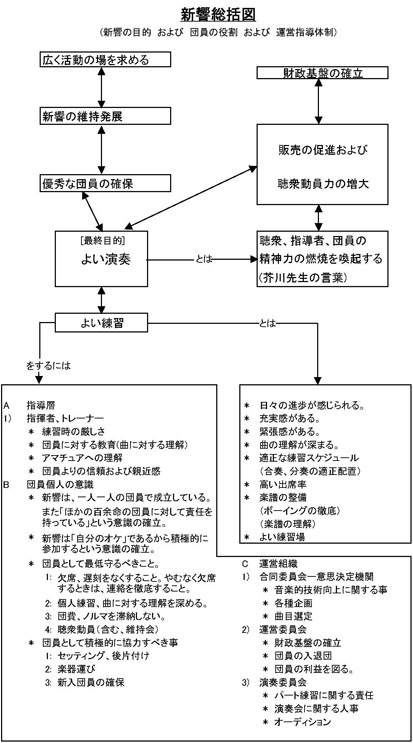

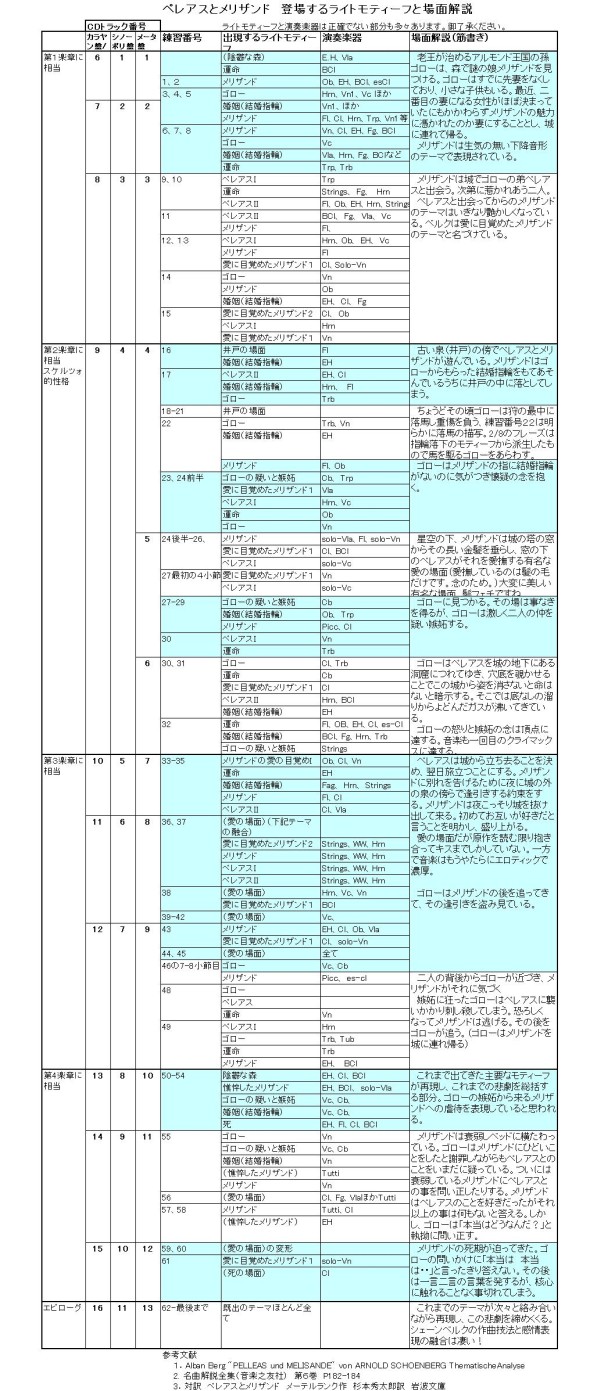

演奏会データ

レスピーギ:交響詩「ローマの松」

「変わり種」としての標題音楽

「ローマの松」と聞いて、あなたは何を思い浮かべるだろうか。これが音楽作品の題名だと知らなければ、「高級家具に使われる木材としてローマの職人たちの手に渡るローマ産の松の木」を想像するだろうか。反対に、これが音楽作品芳賀 大夢(トロンボーン)題名だと知っているならば、この作品はおそらく「標題音楽」の類なのだろうと思索をめぐらせるのは難しくない。初めは私も同様のことを考えており、ローマの松の木とは一体どんな姿形をしているのだろうと、インターネットで画像検索をしてみたりした。すると、盆栽に代表されるような枝と葉とが鈍角な三角形をなしている日本の松と比べて、ローマの松は、樹高や葉の位置が高く、すらっとした印象を受ける。これを見て何を思うかは十人十色だが、私の正直な感想は「思ったよりショボいな」である。幹がとても太いとか、枝ぶりが非常に良いとか、神秘的な自然を目前にして畏敬の念を抱かずにはいられないようなスケールの松の木を勝手に想像していた私が悪いのだが、これに共感する人は決して少なくないだろう。

題名が付いていれば標題音楽になる、というのはいささか安直な思考だが、決して間違いとはいえない。標題音楽の代表作ともいえるベルリオーズの「幻想交響曲」は、ベルリオーズ自身の失恋体験を元にしたストーリー仕立てであるし、ムゾルグスキーの組曲「展覧会の絵」は、彼の友人が遺した絵を音楽で表現したものである。標題音楽の大家ともいえるリヒャルト・シュトラウスの「英雄の生涯」や「アルプス交響曲」をはじめとする数々の交響詩も忘れてはならない。いずれの作品も、題名と内容とに直観的な相関がみられるが、一方でレスピーギの「ローマの松」はそう一筋縄にはいかない。この曲目解説では、彼がこの作品で何を試みたのか、彼の来歴や彼が遺した言葉を参照にしつつ明らかにしたい。

人物

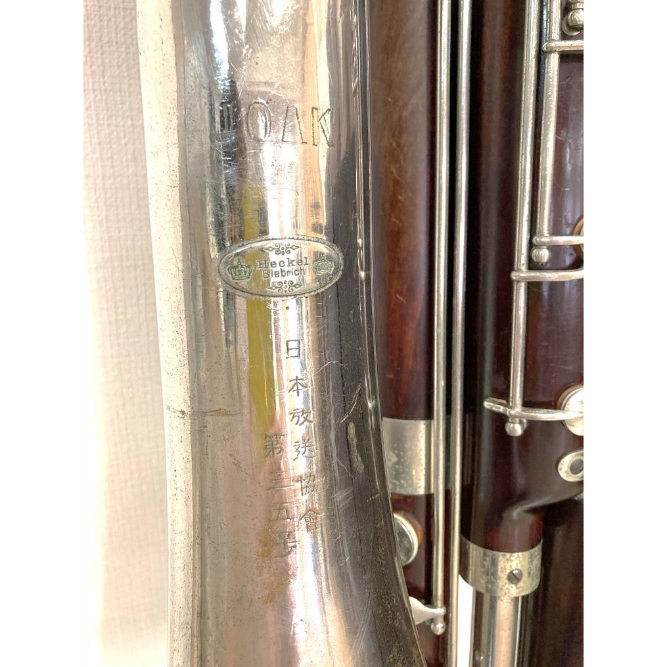

オットリーノ・レスピーギ(1879-1936)は、イタリアのボローニャ地方に生まれ、幼少期から、音楽に限らずあらゆる分野に興味や関心を示し、弦楽器全般の優れた演奏技術はもちろん、好奇心旺盛で博学で、語学力にも長けた人物だった。ボローニャの市立歌劇場オーケストラでヴァイオリン奏者を務めたのちに、帝政ロシアの首都サンクトペテルブルクの歌劇場の第1ヴィオラ奏者を務め、そこでリムスキー=コルサコフと出会い、彼の色彩的な管弦楽法の指導を受ける。その後ベルリンで唱歌学校のピアニストを務め、声楽について深い知見を得る。やがてローマの国立サンタ・チェチリア音楽学校の教授および校長の任を受けてローマに移住したのちに、「ローマの噴水」「ローマの松」「ローマの祭り」からなる、いわゆる「ローマ三部作」を世に出す。

彼がイタリア出身であることから、当時のイタリア音楽の芸術的地位、ひいてはイタリア出身の作曲家の系譜を思い浮かべてみると、18、19世紀こそジュゼッペ・ヴェルディやジャコモ・プッチーニ、ジョアキーノ・ロッシーニといった優れた作曲家らによりオペラ音楽において興隆をきわめたものの、19世紀にドイツを先頭にフランス、ロシアその他の国から続々と純粋器楽の作曲家が生まれたなかで、イタリアはそうではなかった。この状況を打開すべく、「輝かしい18世紀の末以来今日まで、わずかの例外を除いて、商業主義と俗物主義のために低められ、矮小化されてきたイタリア人の、われわれの真実性のある偉大な音楽の復興を成しとげる」ことを趣旨として、「イタリア五人組」が結成され、レスピーギはその一員だった。このグループは短命に終わったが、それぞれ前期バロックからルネサンス音楽、グレゴリオ聖歌、古代ギリシャ悲劇の形式にまでさかのぼってその憧れを打ち出し、イタリア音楽復興の旺盛な活動を展開した。この集大成こそが、レスピーギの「ローマ三部作」の絶大な人気だった。

作品

ローマを題材にした音楽作品は、ベルリオーズの序曲「ローマの謝肉祭」、ビゼーの組曲「ローマ」などがあるが、やはりこの「ローマ三部作」が一番の大作であることに間違いはない。初めに述べたように、「ローマの松」と聞いて、これはおそらく「イタリアの都、二千年来の歴史を持つローマの町のあちこちに見える松の木の姿」を描いた作品なのではないか、と想像するのは難しくなく、むしろ自然なことである。しかし、1926年にレスピーギ自らフィラデルフィア管弦楽団を指揮してこの曲を演奏した際、彼はプログラムに次のように書いている。

「『ローマの松』では、私は、記憶と幻想を呼び起こすために出発点として自然を用いた。きわめて特徴をおびてローマの風景を支配している何世紀にもわたる樹木は、ローマの生活での主要な事件の証人となっている」

つまり、この作品は単に松の印象を描いたものではなく、松が象徴するローマの自然の奥にある精神を描こうとしたものであり、換言すれば、各楽章に題名こそ付いているものの、これは単なる描写音楽ではなく、自然に対面した作曲者自身の内面的世界の表現であるといえる。最初の問いに答えるならば、松の忠実な姿そのものは、雰囲気以外にはここではほとんど問題にされていない。「記憶と幻想を呼び起こす」とは、彼の個人的な追憶ではなく、「何世紀にもわたる樹木」の追憶、つまりローマの歴史であり、それは古代ローマにまで遡る。そのため彼は作中でグレゴリオ旋法を効果的に用いており、これは先に述べたように、先の時代の音楽に学びイタリア音楽復興を成し遂げんとする当時のイタリア音楽の潮流とも一致する。

これは「ローマの松」に限られたことではなく、彼はローマに寄せる深い愛着から、「ローマ三部作」を手掛け、そのなかで単なる風景の描写ではなく、「ローマの噴水」では教皇庁の都としてのローマを、「ローマの松」では古代ローマ、ルネサンスのローマへの郷愁を、「ローマの祭り」では民衆生活の中に伝統的に受け継がれた生命力を謳った。

曲ごとに彼自身による説明が付されており、彼がそれぞれの松の木からどのようなローマの歴史を追憶したのかがうかがえる。なお曲の順序に物語的な意味はみられず、強いていえば、急緩緩急という音楽的な流れを重視したと考えられる。

第1曲「ボルゲーゼ荘の松」

ボルゲーゼ荘とは、ローマの北の町外れに位置するボルゲーゼ家の別荘のことであり、そこには古い立派な建物と広い庭があり、レスピーギが27歳の時に一般市民に開放され、今なお残るローマ市の公園である。日本でいうところの、恩賜公園にあたるだろうか。ここには背の高い松の木が何百本もそびえている。

「ボルゲーゼ荘の松の木立ちの中で、子供たちが遊んでいる。彼らは輪になって踊り、兵隊の真似をし、行進したり戦争ごっこをしている。彼らは夕暮れの燕のように自分たちの叫び声に興奮し、群れをなして往き来している。突然情景が変わる。」

たしかに、冒頭のヴァイオリンとオーボエのトレモロやフルート、クラリネット、トランペット、チェレスタ、ピアノの細かい連符、ハープのグリッサンドなどから、子供たちが軽快にはしゃいでいる様子を、その直後のチェロとコールアングレ、ファゴット、ホルンの弾むような旋律から、子供たちのみならず、周囲の大人や、松の木々までもが、胸を高鳴らせている様子を想像できる。曲の中盤のおもちゃのトランペットのようなかわいらしい行進曲風の旋律は、子供たちの行進や戦争ごっこを、曲の終盤の細かい連符にかぶさるようなトランペットのやや長めの音は、子供たちの叫び声を表現しているのだろう。彼らは遠いローマの地の子供たちだとはいえ、我々が子供だった頃の記憶とかけ離れているものではないだろう。

第2曲「カタコンバ付近の松」

カタコンバとは、3、4世紀にかけてローマ帝国下で弾圧されたキリスト教徒が、秘密の礼拝所とした地下墓所のことである。ローマ帝国がキリスト教を国教化する以前に、弾圧下で信仰を守り続けた人々を、彼はここで追憶する。

「カタコンバに入る道の両側に立ち並ぶ松の木陰。墓地の奥底から悲しげな歌声が上がってきて、荘重な聖歌のように広がり、しだいに神秘的に消えてゆく。」

第1曲とは対照的なゆっくりとしたテンポとフレーズ、低音域へのシフトから、第1楽章よりもずっと古く、長い歴史を想像できよう。ホルンや、後に続くフルートとファゴットに続く旋律が墓地の悲しげな歌声を、その後のバンダのトランペットの清らかなソロが聖歌を提示する。やがてトロンボーンとホルンがその荘重な歌声と聖歌をより壮大に表現する。木管楽器と弦楽器の独特な5拍子のリズムは、当時の重く痛々しい雰囲気を見事に醸し出している。

第3曲「ジャニコロの松」

ジャニコロとは、テヴェレ川を見下ろす山の手の丘である。時間は夜。

「風が走り大気が揺らぐ。ジャニコロの丘の松が清らかな満月の光にくっきりと浮かび上がる。ナイチンゲールが鳴く。」

第2曲とテンポはさほど変わらないものの、中音域と高音域へのシフトから、雰囲気はがらっと異なっている。冒頭のピアノから風とそれに揺らぐ松の木が脳裏に浮かぶ。視野は第2曲よりずっと開けている。クラリネットのソロが満月のやさしい光となって松の木を照らし、鼓動を落ち着かせる。松の木と満月との逢瀬はこれまでに数えきれないほど重ねられてきただろうに、毎度のように息をのむほど美しい情景がそこにあることをしみじみと感じ入る。西洋のウグイスともよばれるナイチンゲールという鳥の美しい鳴き声が響き渡る。

第4曲「アッピア街道の松」

アッピア街道とは、ローマから東南に走る、二千年の歴史をもつローマ帝国の幹線道路で、今では部分的な遺跡として残っている。レスピーギは朝霧のなか、この長い街道のどこかを訪れる。

「霧に包まれたアッピア街道の夜明け。松並木の影に、静かな平原の景色が見える。突如として、多数の兵士の足音の響きが絶え間ないリズムをとって聞こえてくる。古代の栄光が詩人の幻想によみがえる。ラッパの音が轟き、太陽の光が射すとともに執政官の軍隊が現れ、聖なる街道を行進して、首都へ凱旋してゆく。」

ティンパニやチェロ、コントラバス、ピアノの低音の刻みが、ローマ兵の足音を想起させ、曲が進むにつれてその音は大きくなり、最後には地響きの如く空間全体を支配する。コールアングレの吟遊詩人の語り口のような旋律は、何かの前兆を説いているかのようだ。バンダの金管楽器と舞台の金管楽器とが互いに呼応しあうように爆音を鳴らす。当時のローマ兵の凱旋を目の当たりにしていたら、このような大迫力だったのだろうか。

初演:1924年12月14日 ベルナルディーノ・モリナーリ指揮 アウグステオ楽堂(ローマ)

楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トライアングル、シンバル、小シンバル、タンブリン、ラチェット(木製の回転式楽器=ガラガラ)、大太鼓、タムタム(銅鑼)、グロッケンシュピール、水笛等(楽譜には「ナイチンゲールの声の録音盤」と指定)、ハープ、チェレスタ、ピアノ、オルガン、弦五部、ブッキーナ6(トランペット4、トロンボーン2)

参考文献:

井上和男「レスピーギと近代イタリア音楽」『フィルハーモニー』 第51巻第3号 NHK交響楽団 1979年

音楽之友社 編『最新名曲解説全集』第6巻 (管弦楽曲 3)音楽之友社1980年

寺本まり子『交響詩ローマの松』スコア解説 音楽之友社1992年

溝部國光『交響詩《ローマの松》』スコア解説 日本楽譜出版社

属啓成「ローマの松と噴水 レスピーギの名曲モデルめぐり」『音楽の友』 第14巻第8号 音楽之友社1956年

芳賀日出男「ローマの噴水、ローマの松」『フィルハーモニー』第51巻第3号 NHK交響楽団 1979年

橋本エリ子「演奏家の立場における『近代イタリア歌曲』の演奏解釈論 : オットリーノ・レスピーギの作品を中心に」1995年

堀内敬三『音楽の泉 名曲解説』第4巻 音楽之友社1954年

丸山和平『海員 全日本海員組合機関誌』第14巻第2号 全日本海員組合本部 1962年

吉田秀和『音楽家の世界』創元社 1953年

ラヴェル:高雅で感傷的なワルツ

「親当てクイズ」が物語るもの

1911年5月9日、パリ8区ラ・ボエシ通りにあるコンサートホール「サル・ガヴォー」で開かれたさる会合で、8曲からなる15分ほどの新作ピアノ曲が発表された。ワルツ集「高雅で感傷的なワルツ」が生を享けた瞬間だったが、作曲者名は「X」とされて演奏後にそれを当てる趣向が採られた。生まれたての子の顔を見て父親を当てろということだ。あまり良い趣味ではない(笑)。この会は「独立音楽協会」といい、ラヴェルが前年に組織したもの。その時の第1回演奏会ではピアノ連弾曲「マ・メール・ロワ」が同じホールで初演されている。当然彼と彼の作品にはなじみの深い人々が——批評家や演奏家も含め——当日集まっていた。が、そうしたメンバーを以ってしてもこの「親当てクイズ」の成績は芳しいものではなく、ラヴェルの作品と言い当てたのは諸説あるが半数前後。サティやコダーイの名まで挙がって、演奏者のルイ・オベールをして失望も憤慨もさせた(ラヴェル本人の反応は記録されていない。サティは自分の名が出たことを知って立腹し、意趣返しの作品を後に発表した)。

この結果を意外に思うかも知れない。が、同時代作曲家の最新作を受け入れる機会の少ない現在の基準で捉えては、事の本質も見誤りかねない。いま我々はこの作曲者の生涯を俯瞰し、全作品を知ることで彼の作風やその変遷を念頭に全てを判断できる立場にある。もしこのワルツ集を初めて耳にしたとしても、一聴して「ラヴェルの作品だ」と判断できる可能性は高かろう。初演に居合わせた100年以上前の人々と同じ意識の次元に立つことは難しいのだ。例えばこのワルツの中には彼の代表作のひとつである「ラ・ヴァルス」を思わせる動機が現れる。未知の作品の作曲者を導き出す大きなヒントになり得る要素に違いない。だが、この大規模なワルツが完成するのは1920年。9年後のことで、ラヴェルにとってさえ未知というべき情報なのである。生きている限り、人は自己の置かれた時空に限定された、過去からいま現在まで以上の何ものをも経験出来ない。1911年5月時点で「高雅で感傷的なワルツ」を聴いた人々に与えられた判断材料はそれまでに創造された作品の情報しかあり得ず、しかも同時代に生きる作曲家たちが、これまでとは一転した作風をにわかに打出してくる可能性も想定しなければなるまい。となればこのクイズは結構な難問に思えてくるのだが如何であろうか?

バレエ隆盛のパリで

この作品を書いた時点でラヴェルは36歳。ディアギレフ率いるバレエ団(バレエ・リュス=ロシアバレエ)の為に「ダフニスとクロエ」の仕上げに追われていた。前年に上演する計画がディアギレフとの意見の齟齬によって改作を余儀なくされていたためである。更には「マ・メール・ロワ」もバレエ用管弦楽版に改編するという多忙の渦中にいた。1910年から1913年までの4年間だけでもこのバレエ団は、ストラヴィンスキーの三大バレエとラヴェルの大作のような、20世紀を代表する作品を次々に毎年上演している盛況を示しており、「ペトルーシカ」が上演されたのは例の親当てクイズから僅か1か月後。当時のパリに於けるバレエ隆盛の空気を想像するのは難しくない。

「サル・ガヴォー」で初演を聴いたバレリーナ、ナターシャ・トルハノーヴァ(キーウ出身という)の委嘱によって、ワルツ集がバレエ音楽として管弦楽曲に改編される運びとなったのもその反映と見るべきであろう。ラヴェルはこのオーケストレーションを初演翌日から僅か2週間ほどで完了させる。更にそれに飽き足らず、「アデライード、または花言葉」と題して自らバレエの台本を書く頑張りを見せる。ラヴェルにとっても例が無いが、その意図はいまわからない。このバレエは翌1912年4月22日にトルハノーヴァが主宰するバレエ団によって上演されたが、指揮は作曲者自身が行っている。これが前述した「ダフニスとクロエ」上演の僅か2か月前。「手あたり次第」にバレエの興行が行われていた印象で、またその為の音楽がどれほど渇望されていたかを垣間見る思いがする。

さて、ラヴェルがその折にものしたその台本だが作品への理解の為、以下に曲ごとの情景とストーリー概要を示しておこう。

高級娼婦のアデライードを巡る、なじみの「男爵」と新参者のロレダンとの、花言葉を介した恋の駆引きがテーマ。花言葉がストーリー展開のキイとなっているが、同じ花に関するそれにも、正反対ともとれるような複数の内容を含む場合がある。ここではストーリーの展開に沿った意味の花言葉を選んで示すことにする。

1820年前後のパリにあるアデライードの館が舞台。ステージの背景には窓があり夜の庭を望む。舞台両袖には様々な花を活けた花瓶が円卓上に置かれる。

1:Modéré(中庸の速さで)*オランダ水仙⇒花言葉は危険な快楽

館での夜会。踊る男女や会話を愉しむ人々など大勢が集う。その間を巡った後アデライードはオランダ水仙の香を嗅ぎ、胸に吸い込む。

2:Assez lent(充分に遅く)*きんぽうげ⇒名誉

客のひとりである陰気な印象の男ロレダンが、アデライードにきんぽうげの花を捧げる。愛情を示された彼女は妖艶な姿態を彼に見せ、男女の駆引きが展開される。

3:Modéré( 中庸の速さで )

彼女はきんぽうげの花びらを1枚ずつちぎって花占いを行い、ロレダンの愛情の真摯さを知る。ロレダンも同様の占いをすると反対の結果。アデライードはいま一度やり直しをロレダンに求める。今度は望みどおりの見立てとなる。

4:Assez animé(充分活発に)

花占いの結果を受け、アデライードとロレダンは親密に踊る。そこに男爵が入って来る。彼女は動揺を露わにする。

5:Presque lent(ほぼゆったりと)*ひまわり⇒貴方を幸せにしよう

男爵はこの娼婦にひまわりの花束と、ダイヤを散りばめた首飾りを贈る。

6:Vif(活発に)

男爵がアデライードに示した姿勢にロレダンは絶望し、アデライードに翻意を迫るが拒絶される。

7:Moins vif(活発過ぎずに)

男爵は退出前にワルツを踊ることを彼女に申し入れるが、アデライードは拒絶し、当てつけるようにロレダンを誘う。最初は及び腰のロレダンも最後はアデライードの誘惑に屈し受け容れる。

8:Épilogue: lent(終曲 緩やかに)*アカシア⇒友情 *白い芥子⇒忘却 *赤い薔薇⇒貴方を愛する

宴は果てて客はみな退場。3人だけが残る。そこで男爵は再びアデライードに迫るが、彼女はアカシア(お友達でいましょうの意)を男爵に手渡す。ロレダンには白い芥子の花を示す。男爵は立ち去り、一方のロレダンは悲嘆にくれて「忘却」を示す花を受け取らずに退出。

その後アデライードはバルコニーに出て再び水仙の香りを吸う。そこにロレダンがよじ登ってやってくる。彼はアデライードに駆け寄るとその足元に伏して拳銃を自分のこめかみに押し当て、彼女への想いのたけを示す。

アデライードは微笑んで胸元から赤い薔薇を取り出す。意に気づくロレダン。二人は抱擁し合い、静寂の中でこの短い物語は終わる。

本質の変容か?

ラヴェルがこの作品を創作するに当たって念頭に置いていたのは、シューベルトが遺したピアノのためのワル ツ集だった。この夭逝した作曲家は仲間の集う場で即興的に短いワルツ(ウィーン発祥のレントラーというべきだろうが)を弾くことを常としていた。そうした結果として彼の遺した作品集に「感傷的なワルツ集“Valses sentimentales”」(D 779 1823-1825年)や「高雅なワルツ集“Valses nobles”」(作品77 D 969 1824年)と題されたものが含まれている。「高雅で感傷的なワルツ」という曲名の由来はここにあり、且つシューベルトの作品のモチーフに基づいた展開を示している部分も見受けられる。とすれば、この偉大なる先達の作品に対するオマージュ(敬意)とさえ言えるのではあるまいか。

だがこれがバレエ音楽としてストーリーが付帯された時点で、その性格は大きく変貌したように思えてしまう。歌曲に譬えれば詞(詩)が先にあってそれに合致するメロディを創るのに対し、この場合はある意図を以って既に出来上がった旋律に、本来関係性のない詞を当てはめる形にあるということだ。いわば作品の「転用」であり、もはやシューベルトとの関連は希薄な上にも希薄である。とすれば「高雅で感傷的なワルツ」の曲名はあくまで当初のピアノ作品に対して付されたものであって、その後の改編によって生み出された管弦楽作品名としては作曲者本人が改めて題した「アデライード、または花言葉」こそが本来ふさわしいように思えてくる。

実は初演時の曲名には「アデライード」の副題がつけられてはいる。これを以って作曲者が当初より既にバレエ音楽へのストーリー展開を構想していたとの見方もあるようだが、それがどの程度の具体性を伴っていたかは全く不明。副題は所詮副題に過ぎぬ。事実ラヴェルが遺した他のバレエのための作品は「ダフニスとクロエ」のように台本に沿って当初より作曲されるか、もしくは「マ・メール・ロワ」のごとくそもそもストーリー性を以って創作された音楽に合わせてバレエの振付が行われており、この曲のような曖昧さを含む例はほかに無い。

管弦楽で聴くこの作品が、こうした異例と変容の果てにいま我々の前にあるという事実を、或いは心にとめおくべきなのかもしれない。

初 演:1912年4月22日 作曲者指揮 シャトレ座(パリ)

管弦楽のみ1924年2月15日 ピエール・モントゥー指揮サル・デュ・カジノ・ド・パリ

楽器編成:フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、

ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、

テューバ、ティンパニ、トライアングル、小太鼓、タンブリン、シンバル、大太鼓、グロッケンシュピール、チェレスタ、ハープ2、弦五部

主な参考文献

平島正郎『音楽大事典』「ラヴェル」の項 平凡社 1983年

三善晃/石島正博『ラヴェルピアノ作品全集』第3巻 全音楽譜出版社 2007年

真田千絵「M.ラヴェルの『高雅で感傷的なワルツ』の研究

『こども教育宝仙大学紀要』2012年

野平多美「優雅で感傷的なワルツ」スコア解説 全音楽譜出版社 2024年

「高雅で感傷的なワルツ」Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki

「音楽図鑑Clssic 高雅で感傷的なワルツ」https://www.asahi- net.or.jp/~qa8f-kik/Ravel/Analyze/08_Valses_ nobles_et _sentimentales/index.html(アクセス日はすべて2024年2月15日)

デュカス:交響曲ハ長調

人と作品

ポール・アブラアム・デュカスは1865年10月1日にパリのコキリエール通りでユダヤ人の家庭に生まれた。ミドルネームのアブラアムや苗字の発音はそのためと思われる。父ジュール・ジャコブは銀行家、母ウジェニーはピアニストであった。ウジェニーはポールが5歳の時にピアノのレッスンを受けさせたが、14歳の頃まで特に才能は現さず、1881年の終わりに16歳でパリ音楽院に入学するまで特筆すべきエピソードは残っていない。

パリ音楽院では作曲をエルネスト・ギローに師事する。ギローはビゼーの「アルルの女」の編曲で知られた作曲家である。そこで、生涯の友人となるクロード・ドビュッシーに会う。ドビュッシーとの親交は彼の死に際して「牧神の遥かな嘆き」を追悼に捧げるほどであった。音楽院時代にはカンタータ「ヴェレダ」でローマ大賞の2位となるが、翌年には賞を取ることができず、失望したデュカスは音楽院を退学してしまう。

デュカスは後年、教育者、批評家としても活動した。そのためか厳しい批評の目を自らにも向け、その多くを破棄してしまったために現存する作品は20ほどである。

1907年初演の歌劇「アリアーヌと青ひげ」は、同じくメーテルランクの戯曲によるドビュッシーの「ペレアスとメリザンド」と並んで20世紀初頭のフランスでもっとも重要な舞台作品として同時代の作曲家の称賛を浴びた。この中にはツェムリンスキー、シェーンベルク、その弟子のアルバン・ベルクとアントン・ウェーベルンも含まれ、ウィーン初演に際して祝辞を贈ったほどであった。

デュカスの弟子にはオリヴィエ・メシアンやホアキン・ロドリーゴなど高名な作曲家がいる。先日の練習でトレーナーの先生に鳥の声を思わせる表現が今回の交響曲にあると指摘を受けた。直接の繋がりはないようだがメシアンは鳥の鳴き声を曲に使うことがよくある。

批評家としての活動は1892年から1905年まで続き、自身の音楽を作ることを妨げたように思われる。1912年にバレエ音楽「ラ・ぺリ」の初演が行われた後は1935年5月17日に死を迎えるまで一切の楽曲の出版は行われなかった。

フランスの「交響曲」

あくまでも私論であるが、フランスの作曲家は交響曲という堅牢な構造を持つジャンルには向かないのか、知る限りでは複数の交響曲を作っている作曲家はほとんどいない。現在よく演奏され、重要なレパートリーとなっている曲としては、ベルリオーズの幻想交響曲、フランクのニ短調、ダンディの「フランスの山人の歌による交響曲」、当団でも過去に演奏したショーソンの交響曲、例外的に複数作曲しているが「オルガン付き」以外は滅多に演奏されないサン=サーンスあたりが有名である。ベルリオーズは他にも交響曲と名のつく大作を残しているが果たして交響曲として扱っていいものかわからない破格の作品ばかりである。型破りといえば、弟子のメシアンの手になる「トゥーランガリラ交響曲」もあげておこう。

これらは意表をついたものでなくても、どの曲もいわゆる一般の考える交響曲とは大いに異なる。一般的には交響曲とは第1楽章にソナタ形式、中間楽章となる第2楽章、第3楽章で緩徐楽章とメヌエットやスケルツォなどの舞踊曲、終楽章となる第4楽章では再びソナタ形式か変奏曲形式を取った早いテンポの楽章からなる。

ここであげたフランスの交響曲は一般的なフォルムは全く採用していない。ほとんど3楽章構成、編成にもピアノやオルガンを含んだ協奏曲風であるもの、多楽章でどこが交響曲なのやら見当もつかないものまである。

その意味では今回取り上げるデュカスはフランス人の交響曲としてはかなり形式張った曲と言えなくもない。とは言え、至る所でフランス的な響きを感じることができるやはり「フランスの交響曲」であることは疑いがない。

本日どんな演奏をお届けすることができるか楽しみでもあり、期待に背かないか不安でもある。

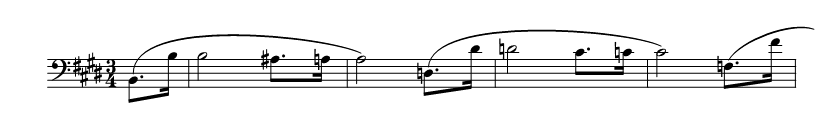

第1楽章 Allegro non troppo vivace, ma con fuoco

ハ長調。ソナタ形式、8分の6拍子

弦楽器で演奏される活発な第1主題で始まり、どこか哀調を帯びた第2主題が同じく弦楽器で演奏される。様々に展開された後、圧倒的なエネルギーをもってこの楽章は終わる。

第2楽章 Andante espressivo e sostenuto

ホ短調。ソナタ形式、8分の4拍子

心に染み入るような主題がホルンの特徴的な音型を伴って開始され、自然を表すような優美な伴奏とともに緩徐楽章は進み、コラールが幅広く鳴り響いた後、静かに幕を閉じる。

第3楽章 Allegro spiritoso

ハ長調。ロンド形式、4分の3 = 8分の9拍子

2種類の拍子が組み合わされて歓喜に満ちた雰囲気で自由なロンドが繰り広げられる。次々に新しい楽想が現れては消え、再び華やかなフィナーレとなる。

初 演:1897年1月3日パリ・オペラ座にて ポール・ヴィダル指揮

楽器編成:フルート3(3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2(1番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、ピッコロ・トランペット、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、弦五部

参考:

「フランス語版ウィキペディア」https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Dukas#Biographie

「ベルリンフィルハーモニー管弦楽団」https://www.berliner-philharmoniker.de/en/stories/paul-dukas/

「ブリタニカ」https://www.britannica.com/biography/Paul-Abraham-Dukas (アクセス日はすべて2024年2月24日)

第265回演奏会のご案内

「ローマの松」とローマ街道1号線

オモテ面の地図はローマのアッピア旧街道に沿って地形図を切り抜いたものである。1km方眼の傾きは南東を向いた街道に合わせたためだ。古代ローマ帝国(共和制を含む)が広大な版図に張り巡らせた街道は10万kmにも及ぶ。構造はこぶし大の礫から砕石、セメントに至る何層にも重ねられた上に石畳で舗装した2車線の車道と、両側の歩道を備えていた。コースは地形をほとんど顧慮することなくどこまでもまっすぐなのが特徴だが、アッピア街道はその最初期に建設されたものである。その名はローマのケンソル(高位政務官)であったアッピウス・クラウディウス・カエクスに由来する。ローマの城門を出た直後から20kmほどひたすら直線コースが続く。

レスピーギ(1879-1936)の代表作「ローマの松」は4部に分かれ、それぞれ「松のある古代ローマの風景」を描いている。ボルゲーゼ荘の松、カタコンバ付近の松、ジャニコロの松、そして終曲がこのアッピア街道の松である。1924年の初演から今年でちょうど100年、「1号線」たるこの街道の開通からはすでに2300年以上が経過した。現在も古代さながらの石畳道を、馬車ならぬ自動車が行き交っているが、レスピーギは「別働隊」のラッパとオルガンが鳴り渡る壮大な音響で、遙か昔の世界帝国の空気を描いている。

ラヴェルは当時の「前衛作家」だった

ラヴェルの「高雅で感傷的なワルツ」はサル・ガヴォーというピアノ製作会社の名を冠した小ホールでピアノ曲として初演された。「独立音楽協会」の催しで、誰の作品か事前に知らされない聴衆が作曲者を当てるという趣向。正解者は多かったものの評価は今ひとつだったという。「正統派」であった国民音楽協会を脱退して「現代的な音楽の創造」に寄与すべく立ち上げられた独立音楽協会のコンサートで、耳の肥えた聴衆が多かったとはいえ、その前衛ぶりについて行けなかったのかもしれない。曲は緩急8つのワルツからなり、翌年にはバレエ音楽としての依頼によりわずか2週間でオーケストラ用に編曲されたという。色彩感溢れる表現が聴きどころである。

最初に取り上げるのはデュカスの交響曲。この人の作品で最も知られているのは「魔法使いの弟子」だろう。生涯で1つだけとなった交響曲はその前年に書かれたものである。印象としては同じ作家とは思えないほど古典的で堅固な構成だが、その中に華やかな響きを併せ持った作品で、演奏機会はそれほど多くはないが佳品である。

最後にクイズ。地図の最上部にDomine Quo Vadis ? とあるのは何を意味しているだろうか。地図に疑問符が印刷されるなど他で聞いたこともない。「主よ、何処へ」を意味するこのラテン語、実はそのまま小さな教会の名前であるが、なるほどあるべき所に位置している。意味深長なこの言葉を数行で説明するのは無理なので、気になる方は検索してください。(K.I.)

「マーラーブーム」の頃

今を去る30年以上むかし、わが国にマーラーブームが起こった事があった。それはバブル期に突如起こり、極めて短期間に終わりを遂げた。今ではその残滓を見出す事も困難といえる当時の状況を、その時代に深く関わったひとりとして記録しておきたい。今回「クック版」の全曲演奏により、マーラーの交響曲全てを演奏した事になるので、その記念としても。

◆新響<マーラーシリーズ>の軌跡

かつて新響は10年に亘ってマーラーの交響曲の全曲演奏に挑んだ事があった。指揮は山田一雄氏による。ひとつのオーケストラが同一指揮者によるマーラーの交響曲全曲演奏を果たした例としては先駆と云うべきで、その後40年もの時間を経ても、その例は余り多くはない。

その軌跡を新響の演奏記録から改めて抜き出してみた。

① 1979/12/1 第86回 交響曲第5番

(+花の章)

② 1980/11/20 第90回 交響曲第6番

③ 1981/9/19 第93回 交響曲第7番

④ 1983/1/23 第98回 交響曲第9番

⑤ 1983/11/1 第101回 交響曲第2番

⑥ 1984/9/26 第105回 交響曲第3番

⑦ 1985/7/20 第108回 大地の歌

⑧ 1986/4/6 第110回 交響曲第8番

⑨ 1987/6/21 第116回 交響曲第10番

(第1楽章のみ)

⑩ 1988/1/17 第118回 交響曲第4番

⑪ 1988/7/31 第120回 交響曲第1番

(+さすらう若人の歌)

1回1曲(まぁ当然か)で『大地の歌』を含めた11曲をまる10年かけての「マーラーシリーズ」と銘打った演奏会が、年によっては2回行われていた事に、今更ながら驚きを禁じ得ない。1月の年明けに第9番をやり終えて、10か月後に第2番『復活』を取り上げる(上記④と⑤…しかもこの間に2回の演奏会を挟んでいるのだ)というのは、現在の新響でも二の足を踏んでおかしくない。よほどの執念と情熱と勢いと、そしてある種の諦め(笑)が無ければなかなか通らない企画だろう。

もっとも……当時の新響は今と練習量が違った。演奏会が終わればその週末から次シーズンの練習が始まった。5月連休と秋には2泊3日の合宿。文字通り盆と正月以外の週末は練習が入っていたから、1シーズンの練習は15~18回程度(現在は演奏会翌週は休みで、初回練習に備えて個人練習に充てる。全体で11~13回ほど。「働き方改革」の波は新響にも及んでいる)。個人の技量レヴェルをオケ全体の練習量で補っていた感はある。そのようにして大抵の「無理」を乗り越えたのである。

新響のマーラーシリーズが始まったのは、マーラーの作品が一般の音楽愛好家の間に広く浸透しつつあった時期であったように感じている。いくつもの要因があろうが、デジタル化が進行によるコンパクトディスク(CD)の普及というハード面に於ける革新要素は意外と忘れられているのではないだろうか?この出現が、初めて彼の長大な交響曲は切れ目無く、手軽に再生することを可能にした。ベートーヴェンの『第九』をそっくり納める事がCD 1枚の収録時間の条件とされたとの話を当時何度も耳にした。それまでのLPレコードではこの大作は楽章毎に盤面を返す必要があって興を殺がれること甚大だったので(当時はその方法しか無かったから、ある種の儀式と割りきってもいたが)、これは画期的というにも余りあった。

収録時間だけではない。デジタル化によって各楽器各パートの音がより明確になった。例えばマーラーの作品には、同じ旋律を受持つ複数のパートに片やクレッシェンド、片やディミヌエンドを求め、旋律の音色の変化を意図する箇所が多々出現する。或いはなかなか生演奏でも聴き始分けられない舞台裏からの演奏音や特殊楽器の音質感……新技術によってこうした音の再現効果は一挙に増大したのだ。こうした事は改めて思い起こさないと何も感じぬ程に当たり前になっている。だが、大雑把に言えばマーラーの、特に交響曲はデジタル時代に合致した音楽だったのだと思わざるを得ない。音楽ソフトとしてのCDが従来のレコードの販売枚数を超えたのが1986年というから、これが彼の作品を浸透させる結果となり、来るべき「ブーム」を形成する為の基盤となったと実感している。本来これは従来の愛好家の間に生起した、穏やかなそれとして終わる筈だったのだが。

当時の新響はその流れを先見して感じとり、交響曲全曲の演奏をシリーズ化させて、10年かけて実現(ここが重要である)した。後述するマーラーブームが過熱しつつあった時点でシリーズを終えた点は注目されるべき点だと考えている。

今から40年以上前といえば、マーラーの交響曲を単発でもプログラムに載せられるほどの規模と技量を備えたアマチュアオーケストラは数えるほどしか無かった、と記憶する。例えば第8番『千人の交響曲』は新響の他には、早稲田大学交響楽団が、大学の創立百周年を記念して学内の合唱団を交えて全学を挙げて演奏(指揮は岩城宏之氏)したくらいで、この記録は今もってほぼ変わっていないのではあるまいか。

マーラーシリーズは「邦人作品展」と同時並行で行われていた。この二枚看板が新響の一時代を作り上げたのだから、先人たちの功績への驚異と敬意はもっと大きくあって然るべきである。

私は1982年に新響に入り④の交響曲第9番の演奏から加わった。とはいえいくつも理由はあるが、シリーズの間に上記のうちまともに演奏したのは結局④・⑧・⑩のみ。このように新響に入団する前は如何ともし難く、且つ入団後も演奏の機会を持てぬ交響曲の方が多かったのだ。そもそもマーラーの作品にさほどの拘りもなく(どちらかと言えば嫌いだった)、演奏機会を得られない事を不満とも思わなかった。 が、1988年7月、シリーズ最後の演奏会(⑪)終演後のレセプションで、このシリーズに皆勤した団員・・・・20名ほどいたろうか・・・・に対し、山田一雄氏から銘々に自筆の色紙が贈られるのを目の当たりにして、流石に心穏やかではいられなくなった。演奏者にとって得難い体験であった事は間違いない。そして色紙というモノの存在が、逃してしまったマーラーの演奏機会への気づきにつながったというのだから、我ながら現金なものである。さほどの執着もないくせに欠如感があったとしか思えない。そうでない限りその後に自分がとった行動に説明がつかないからだ。

その欠如感を埋める機会は「マーラーブーム」の到来によって突如もたらされる事になったのである。

◆空前のマーラーブームとその土壌

その「ブーム」は1本のTV-CMによって突如起こったように今も感じている。

https://www.youtube.com/watch?v=3-h_kaEnNKg

このCMが初めて電波に乗ったのは1986年という。ご記憶の方もおいでかもしれない。使われているのはテロップにもある通り『大地の歌』。彼の作品に接していれば、ここで使われている部分がどんな作曲者の思考の果てに創作された音楽であるか、についての知識もある。だが、全く予備知識なしにこのCMから流れる音楽とナレーションで、初めてマーラーなる人物と「作品」を知った人にとってみれば、「東洋的なメロディを書く、ちょっと風変わりな作曲家」程度の認識しか持てないだろう。そしてこうした認識の人々が前代未聞の「マーラーブーム」を現出させたのである。謂わばマーラーの「大衆化」で、今考えると不思議としか言いようがない。それまで限られた?愛好家でしか知られていなかったマーラ実はこの会社は同工異曲のCMをあと二つ制作して流している。ランボーとガウディがモデルだ。

実はこの会社は同工異曲のCMをあと二つ制作して流している。ランボーとガウディがモデルだ。

https://www.youtube.com/watch?v=3Hbf4LGmrf8

https://www.youtube.com/watch?v=NPZlOzrtTSk&t=1s

だがこれらによってランボーの詩集が発的に増版を重ねたとか、サグラダ・ファミリアに日本人が以前に増して押しかけたとかいう現象にはつながらなかった。ひとりマーラーだけがもてはやされるに至った。 受け入れるに足る社会の下地が醸成されていなければ、落ちた種は発芽も況して開花もしない。事実この1分に満たぬCM がマーラーブームへの発展に至るには、当時の社会状況が大きく反映していた。その社会の下地とは所謂「バブル景気」であった事を改めてここで述べる必要があろう。既に人々の記憶から遠ざかってしまっているのだから。

1985年から91年までの6年ほどの期間が一般に「バブル時代」と位置付けられているようだ。1981年入社組の駆け出し社会人として、また給与所得を経済的基盤とする生活者としての実感はもう少し狭い時間だったように思うが、いずれにせよこの時期、戦後の日本経済の繁栄を牽引し続けてきたモノづくりから離れて、不動産や株が更なる富をもたらす源泉となるとの信仰に個人も企業も浮かれた。そしてそれが実際カネになった(個人的には全く無縁だったが)事で更に信仰が深まるという循環が出来上がっていたのだ。挙げ句にそのようにしてもたらされた、日頃持ち慣れない大金の使い途に迷った事については、企業も個人も区別がなかったのである。要するにアブク銭。まさにバブルだったし、この風潮にどっぷり浸っている人々も、こんな景気がいつまでも続こうとは考えていなかった。故に余計に刹那的な消費につながった感を拭えない。

音楽に関連する「消費」に目を向けても、まず各地に立派なホールの建設ラッシュが起きた。思わぬ税収の伸びに浮かれた自治体もこの有り様で、建てたはいいがその使い途は地元敬老会のカラオケ大会・・・・という、笑えぬ状況が現出した。企業は揃って「メセナ活動」に注力し、芸術に対する理解・愛好度合いを、その助成金額を唯一の尺度にして競った。その恩恵によって得体の知れぬ「著名な」海外演奏家が法外なギャラで招かれる事も頻繁に起きたし、1000人ひいては5000人というやたら合唱人数の多い『第九』の演奏会(向島の芸者衆を集めて歌わせた趣向すらあった)が各所で開かれた。確か東京ドーム行われた『アイーダ』の公演では、生きた像を何頭も登場させた記憶がある(2013年にも同様の企画があったが中止)。

新設の大ホールという「器」があって使途に困るほどの「カネ」がある・・・・となれば大編成のマーラーの交響曲がそこに根付く土壌は充分過ぎるほどに形成されていた。挙句に全国のホールにて玉石混淆レヴェルの演奏で、マーラーの交響曲が鳴り響く事態が起こっていった。

◆東京マーラー・ユーゲント・オーケストラ(TMJ)

こうした状況を冷めた目で見ていた1987年の夏、新響を含めた複数の音楽仲間から「マーラーの交響曲第9番を山田一雄氏の指揮で演奏しないか」との声がかかった。会場として翌年2月のサントリーホールを押さえたという。このホールはこの前年1986年10月に竣工したばかりだった。曲目・指揮者・会場いずれもこれ以上望むべくもない条件だ。曲自体は新響入団後初のコンサートで演奏してはいるものの3番フルートの席で、且つ演奏自体、合宿での練習をも経ていながらあまり完成度の高いものではなかった。本番中ヤマカズ氏がオケに向かって何度も叱咤の声を上げている(!)のを耳にして驚いたほどのものだった。要するにその時の演奏の出来と、それを自分の力では如何ともし難いポジションにあった事への満たされぬ思いがずっと燻り続けていたのだった。それから4年、マーラーの作品を取巻く環境もこれまで述べたように激変しており、言うなれば意趣返しの機会を得た心境で話に飛びついた。

名称を『東京マーラー・ユーゲント・オーケストラ(TMJ)』として、秋口より開始予定の練習に向けて、主に東京で活動するアマチュアオーケストラからこれぞというメンバーをほぼ一本釣りで集める。並行して運営メンバーも徐々に絞られ、私はこの一期一会といえる一発オーケストラの代表者に祭り上げられた。当時新響でインスペクターを務めており、山田一雄氏とのコンタクトの利便性がその一番の理由だったのだろう(それが災いして巨匠に新響とTMJ を混同させる弊害も招いたが)。

ここでこのオーケストラが果たした演奏についての詳述する紙幅は無く、本稿の目的でもないので避けるが、当時のアマ・オケとしては突出した水準に達していた事だけは明記しておきたい。当初TMJ なる団体について半信半疑だったヤマカズ氏も、我々の想定を超える注力振りを見せた。1988年2月に行われた演奏会は成功だったのだ。

だが、特筆すべきはこの演奏会を運営するに際して直面した当時のマーラーブームの異常さにこそある。

そもそも何の実績も信用もない、従ってカネもない「一発オーケストラ」がサントリーホールを確保できた事自体が既にして不思議だった。当然予約に当たっては前金を支払う。だがそもそも未だメンバーも揃っておらず、経済的基盤も曖昧と来ている。どうしたか?参加者からの出費ももちろん充てたが、結局そのカネの大半は、核となったメンバーが心当たりの企業から協賛として集めたのである。サントリーホールの使用料は当時でも200万円ほどの額だった筈で、有り体に言えばそれ賄うに足る金額が集まった(因みに言えば新響が毎回のコンサート会場としている東京芸術劇場の使用料は、現在でも100万円に届かない)。それも極めて短期間に先にも触れたが各企業は「メセナ」の美名の下に、競って協賛先を求めていたのだ。

マーラーの名を冠したオーケストラが、マーラーの権威たる山田一雄氏の指揮で、マーラーの交響曲をサントリーホール(例のCM の威力がここで遺憾なく発揮される)で演奏する……となればカネ余りに苦しむ企業は狂喜して飛び付き、ひれ伏して惜しまずカネを差し出すという構図が出来上がっていたのである。演奏会を開こうとした我々の動機は純粋そのもので、決して増長していた訳ではなかったが、この時流に結果として(上手く)乗った事になる。

現在新響が音楽振興に理解ある財団から助成金(最大でも100万円だ)を申請するために費やす知恵と努力と比較すると、まさに隔世の感を禁じ得ない。

メディアにも数多く取り上げられた。『朝日新聞』に我々運営陣のインタビュー記事が載ったその日、代表者たる自分とコンサートマスターがそれぞれ属する企業(いずれも一部上場の大企業である)のトップ同士が会うという偶然が重なった。会談の冒頭、両者間でこの記事の件が話題になり、円滑に事が運ぶ一助になった・・・・と後に秘書室からわざわざ上司経由で連絡があり、暫くの間は有名人の地位を得た(昇進とは全く無縁だったが)。無教養で反知性的な社員ばかりだ!と日ごろ反感を持っていたが、そのわが社内でもこの時期はさすがにマーラーが浸透していたのだ。

日頃よほど著名な演奏家のコンサートしか取り上げない『週刊新潮』の“Tempo”欄に我々TMJの演奏会の告知が載った事には心底驚き、少し怖くさえなった。我々からダメ元で情報をバラまいた結果とはいえ話題性があったのだ。

演奏会終了後には、代表者として『週刊文春』の取材も受けた。この団体の杜撰な経理状況(これは後に事実とわかり、処理に苦慮した)や代表者の乱倫な女性関係(そんなものは幸か不幸かなかったが)を「文春砲」によってスクープしようとの意図ではなく、コンサートの盛況に対する取材との話だったが、相手の意図は次第に判ってきた。要するにこの皮相なブームを、マーラーの名を冠したオーケストラの代表としてどう見ているか?を確認したいという事なのだった。「マーラーを初めて聴く人が多くいたようですね」「寝ていた客も目立ちましたが・・・・」との形で水を向けてくる。こちらにしてみれば初めてだろうが寝に来ようが客は客なので、当たり障りのない真面目な答えに終始した。そうしたコメントが決め手に欠けたのだろう、結局その原稿はボツになったとの通知があり、掲載用の写真だけ後日送られてきた。

記事はボツになったが、この記者の眼はブームの一面を確実に捉えていたと感じる。確かに2000人余りを収容するサントリーホールはほぼ満席になった。新響がここで行った数々のコンサートでもこれほどの入りは目にした事はない。だがこの時の来場者の大半は初めてマーラーの交響曲を聴きに足を運んでいた。今ならさしずめ「にわか」と呼ばれるファン、要するに例のCMのイメージを唯一のよすがとして作品に接しようと足を運んだ善男善女だった。

だが日頃クラシック音楽とは疎遠で、『大地の歌』の、殊更に東洋風の1分ほどの部分をもってそれをマーラーの音楽と考える人が、いきなり90分にも及ぶ交響曲に接した。そのイメージとの落差・隔絶は察するに余りある。

「こんな長い曲だとは思わなかった」「退屈で眠くなった」などなど、通常のコンサートではまず目にしない呪詛の言葉がアンケートに多く見られた。我々は苦笑する他はなかったがブームを思うと象徴的である。しかもこの時の前プロがベルクの『6つの小品』とくれば、悲劇でさえあったろう。気の毒と思う他はない・・・・。

◆ブームの退潮=TMJと新響=

こうした人々がその後同様のコンサートに足を運ぶことはなかったろう。もうマーラーは懲り懲り、そう考える人がいて普通である。そして現実ににわかファンは急速に退場して、ブームは急速に退潮に向かう。一方で「そういうものだ。マーラーの音楽が『ブーム』になるなんて異常そのものだ!」と考え、にわかファンと席を同じゅうせず、そうした連中を相手にした低レヴェルの演奏など聴きたくないとの矜持を示す、従来からの愛好家も離れていったから、更に凋落には拍車がかかった印象がある。

TMJはそうした動向に鈍感に過ぎた。一回限りの前提を覆して「次」に挑んだ。従来の成功体験そのまま意識で運営が継続されたが、山田一雄氏が死去した1991年(バブル終焉の年だ)を境に、その後は演奏会を重ねる毎に財政的に窮乏が進行していた。企業は既に一斉にメセナから手を引いていた。恒久的な資産がある訳でもない。それでも海外公演まで企画をし、代表者も知らぬ間に一部メンバーは実行に移そうとしていたのである。当然頓挫する。これが1994年の事で、これでTMJは解消した事になるが実質的にはもっと早い。

こうして見返すとマーラーブームの真只中にあった1988年という年の、新響と東京マーラー・ユーゲント・オーケストラというふたつの団体の活動は極めて対照的だった事に気づく。片やその年の夏に10年続いたシリーズを完結した。一方はブームの波に乗り、瞬時の大成功を収めた事で、時代の下降に気づかず凋落を免れなかった。

双方のオーケストラに関わった身としては、単純に新響の先見に軍配を上げる気にはなれない。今は関係者からさえ語られる事の殆どないTMJが、あのバブル時代に束の間開花したブームのあだ花のひとつの様に、後に伝えられてしまう事だけは避けたい、と切に思うのである。

マーラー:交響曲第10番

■はじめに

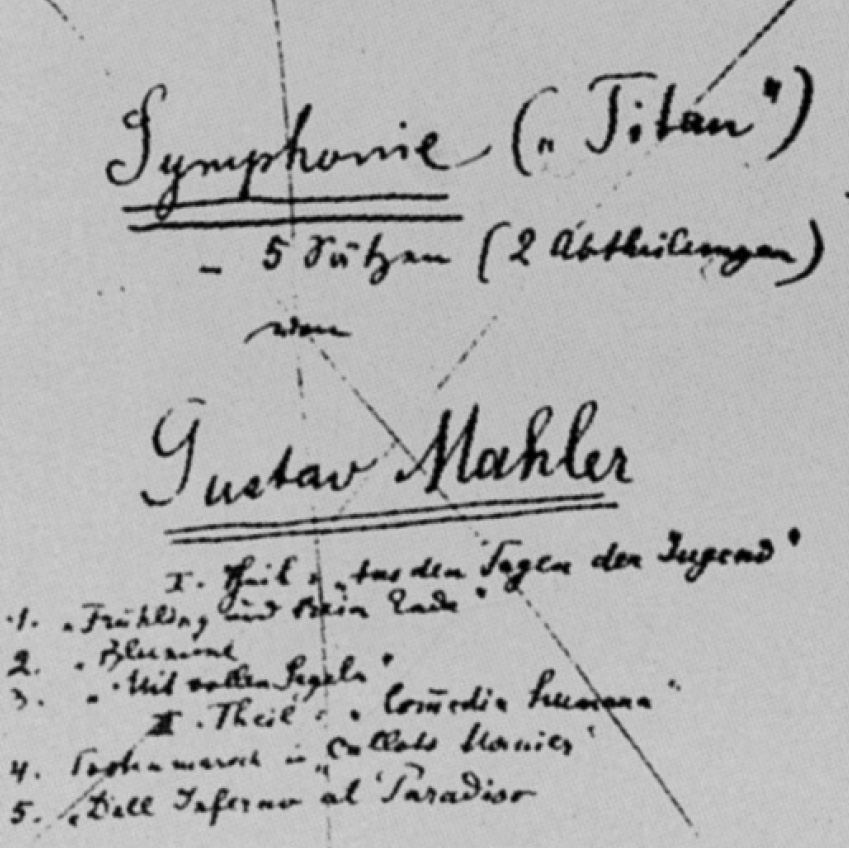

交響曲第10番は、グスタフ・マーラー(1860-1911)の死によって未完のまま残されることとなった、彼の生涯最後の作品である。全5楽章からなり、作曲者自身がほぼ完成の状態までスコアの草稿を書き上げていた第1楽章のみが単独で演奏されることも多いが、残りの部分を後世の人間が補筆して、全曲を通して演奏できるようにした「補作版」もいくつか存在する。本日は、こうした「補作版」の中から「クック版第3稿」を演奏する。

■交響曲第10番の概要

生前のマーラーは作曲家である以上に、当時の楽壇におけるトップ指揮者であり、秋~翌春にかけての楽季中はオペラやオーケストラの指揮者業で多忙を極めていた。3日に1回ペースで本番をこなすこともしばしばであったという。彼が作曲に取り組めたのはオフシーズンである夏の間だけであり、オーストリア近郊の自然豊かな別荘で「作曲小屋」に籠って集中的に作品を書くというスタイルであった。

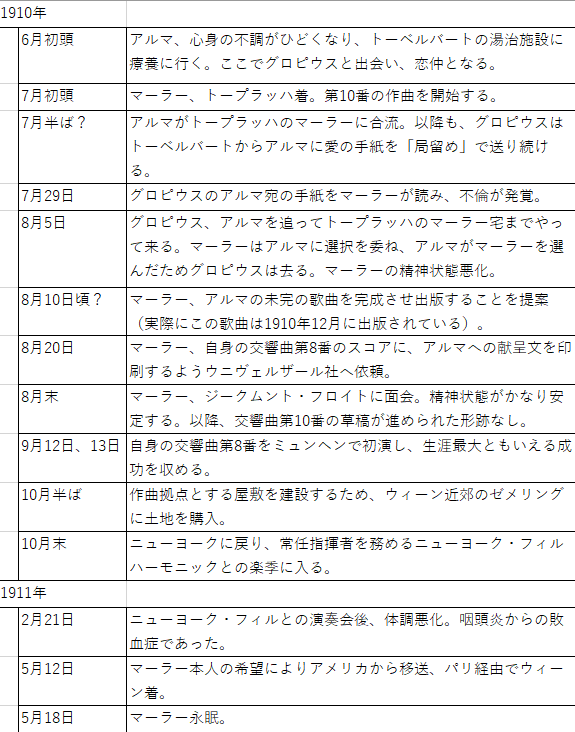

1907年、マーラーは10年間君臨していたウィーン宮廷歌劇場(現ウィーン国立歌劇場)総監督の座を辞し、妻アルマ(1879-1964)と共にニューヨークへ渡ってメトロポリタン歌劇場の指揮者に就任する。この年は長女マリア・アンナの急逝(享年4歳)、マーラー自身の心臓疾患の発覚という不幸が重なっており、さらに「ユダヤ排斥の気運に押され心身共に絶望した状態で、ウィーンを半ば追放された」とマーラーのアメリカ行きが悲劇的に語られることも多い。しかしマーラー本人は若いころから各地の歌劇場を転々とする生活に慣れていたことに加え、新天地での仕事も非常に精力的にこなしており、当時の書簡の内容等からも悲愴感はさほどうかがえない。逆に妻のアルマは生粋のウィーンっ子で英語もあまり喋れず、忙殺される夫を支えようとしつつもアメリカで孤独感を深めていたようである。このように1908年以降は、マーラーは楽季の活動を主にニューヨークで行い、ヨーロッパでの単発の仕事もこなしつつ、夏には南チロル(現在はイタリア北部)トープラッハの別荘で作曲を行うというサイクルで生活していた。以上の前提を踏まえ、実際に交響曲第10番が作曲された1910年夏からマーラーの死去までを、まずは時系列でみてみよう。

1910年夏ごろのアルマは、先述の通り鬱積したストレスや孤独感により、本人の回想録の言葉を借りれば「ひどいヒステリー」状態であったらしい。見かねたマーラーは彼女をしばらく休ませるため、当時評判だったトーベルバートの湯治施設に送り届けたのだが、そこでアルマは建築家のヴァルター・グロピウス(1883-1969)と出逢ってしまうのである。当時アルマは30歳、グロピウスは27歳で、後のモダニズム建築の巨匠は、この時は新進気鋭の魅力あふれる青年であった。2人はアルマのトーベルバート着後すぐに知り合い、1か月あまり激しい恋の日々を過ごす。その後アルマはトープラッハの別荘に居るマーラーと合流したが、グロピウスとは頻繁な手紙のやり取りが続いていた。そのうちの1通が手違いで(そうでないという説もあるが)マーラーの手に渡ってしまい、2人の不倫関係が表沙汰になる。

マーラーはアルマの自分に対する忠誠と貞操を疑っていなかっただけに、グロピウスからの手紙を読んだ時、またそれをきっかけに妻から吐露された積年の不満を知った時には大変な衝撃であったようだ。8月5日にグロピウスが直接訪ねてきた際、アルマはマーラーを選んだが、その後もマーラーは、いつ彼女が自分のもとを去ってしまうか分からないという強迫観念に囚われていたらしい。マーラーはアルマと結婚する際の条件として彼女が作曲することを禁じているが、ここにきて急に彼女の未完の歌曲を褒めだし、これを完成させて出版することを提案したり、初演を秋に控えた自身の交響曲第8番をアルマへ献呈することにしたりと、妻への愛情を示そうと躍起になっている様子がうかがえる。8月末には精神学者のジークムント・フロイトを訪ねており、様々なアドバイスを受けて精神状態は大分回復したようであるが、そうこうしているうちに1910年の夏は終わり、結局この「グロピウス事件」のせいで交響曲第10番の作曲は中途半端なところまでしか進まなかった。そして次の夏を迎えることなく、マーラーは死んでしまったのである。

トープラッハを散歩するマーラーとアルマ(1909年)

■クック版について

マーラーは交響曲の作曲において、おおむね以下の3段階の過程を経て作品を作り上げていた(各過程における細かい修正や楽章順の入れ替え等はあった)。

①パルティチェル(3段か4段の譜表に、おもな楽想だけを書き込んだ略式のショートスコア)を書く

②パルティチェルをもとに全体のオーケストレーションをつけ、スコアの草稿を書く

③草稿を清書して完成

マーラーが死んだとき、交響曲第10番は全5楽章のうち第1、2楽章と第3楽章の冒頭30小節目までは②草稿の段階までざっくり出来上がっていた。しかし第3楽章の31小節目以降は①パルティチェルの段階であり、強弱記号や楽器の指定などはところどころにしか記載されていない(第3楽章のスケッチを書き始めたあたりで「グロピウス事件」が勃発したと分析する研究者が多い)。とはいえパルティチェルは第5楽章の最後まで繋がっており、曲としての要素は不完全ながらも揃っているという状態であった。

マーラーの死後、妻アルマの手元に遺された交響曲第10番の草稿は、アルマの10年以上の逡巡を経て1924年にようやくファクシミリの形で出版される。並行して、アルマは近しい作曲家(娘婿のクルシェネク)らに第1楽章と第3楽章の演奏可能な譜面の作成を依頼し、この演奏譜を用いた部分初演が1924年10月にウィーンで行われた。これらのきっかけによって、世界各所でこの幻の傑作の補筆作業が検討され始める。

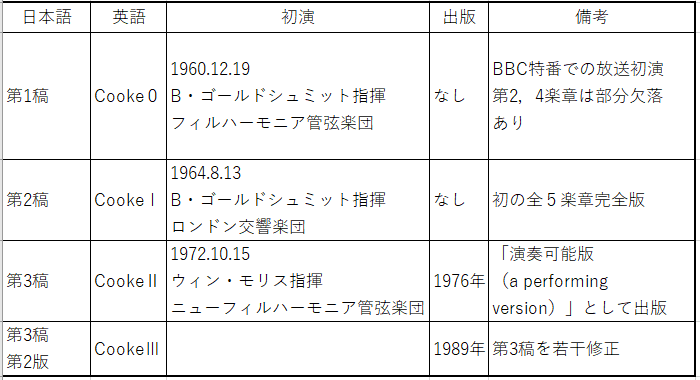

デリック・クック(1919-1976)はワーグナーやマーラーを専門とする音楽学者・評論家で、BBC(英国放送協会)の音楽部門で放送作家をしたり、フリーの評論家として活動した人であった。1960年、BBCではマーラー生誕100年を記念した特別番組を企画しており、クックはこの番組でのレクチャーを依頼された。そこで出版済の交響曲第10番の自筆譜ファクシミリを研究し始めたクックは、それが「スケッチとしてほぼ完成した作品」であることに驚き、すっかりのめり込んでしまう。結局第2、4楽章に部分的な欠落を残しながらも、その他の部分は網羅された「クック版第1稿」が1960年に放送初演された。妻のアルマは、事前にBBCから「レクチャーのため部分的に演奏したい」旨の申し入れがあり許諾していたものの、まさか全5楽章が演奏されるとは思っていなかったらしく、当初は怒ってこの「クック版」を今後演奏することを禁じてしまった。しかし数年後、説得に応じてこの時の演奏テープを聴いたアルマは「ここ(クック版)にどれほど『マーラーが居る』のか、解ってなかったわ」と涙を流したといい、以降はファクシミリ版に含まれていなかった未発表草稿を提供するなどクックに協力している。

こうした新たな素材も活用しながらクックは補筆作業をさらにすすめ、1964年には第2、4楽章の欠落も補われたフルバージョン「クック版第2稿」が初演。さらに1976年には「演奏可能版(a performing version)」という名目でスコアが出版されており、これが「第3稿」ということになる(クックはこれを「最終稿」としている)。クック自身はこの出版の直後に死去しているが、生前からの協力者であったコリン&デイヴィッド・マシューズ兄弟とゴールドシュミットがこれを引き継いで若干改変を加えた「第3稿第2版」というのを1989年に出版している。本日の演奏会で演奏する譜面は、この「第3稿第2版」となる。このあたりは英語と日本語でバージョンのナンバリングが異なったりしてややこしいので下表も参照頂きたい。

クック版の特徴として、第3稿が出版された際の「演奏可能版」という標題からも判る通り、実際に演奏するための必要最低限の補筆しかなされていないことが挙げられる。クック自身の言葉がそれを明確に説明している。

「…私の仕事の狙いは、作曲者が遺した段階における作品を実際に演奏可能な版として再現することにある。…目の粗い織物としてであれ、マーラーの特徴が保存されている限り、この音楽は他人のオーケストレーションのなかでも生きて、魅力を保っている。…」

つまりマーラーの作品を補筆によって「完成させる」という考え方ではなく、あくまで実演の際の叩き台となるオーケストレーションを整えただけ、というスタンスである。クックが補った音符はマーラー自身が書いた音符よりもスコア上で小さく記され補筆部分が瞭然としていること、第3楽章以降はパルティチェルも並行して印刷されており比較が容易であること、校訂報告が非常に詳細で補筆の依拠が明瞭であることから、信頼性が高く、今日存在する交響曲第10番の補作の中では最も広く受容されているといえる。

そもそも未完作品の補作自体が許される行為であるのか、という創作倫理上の議論はあり、事実、作曲者以外の譜面への関与に否定的な国際マーラー協会の「全集版」においては、交響曲第10番は(ほとんど完成していて第三者の補筆が不要な)第1楽章しか出版されていない。それでも補作をすることで初めて全5楽章の実演が可能になるわけで、曲の全貌を実際に演奏することでしか得られない新たなマーラー体験は確かにあるはずである。我々も、まだ見ぬマーラーの世界を少しでも感じ、演奏を聞いて下さる皆様と共有してみたいという欲望に抗えず、クックの偉大かつ謙虚な仕事に対峙させてもらうのである。

■楽曲解説

交響曲第10番については、大作曲家マーラーの最後かつ未完の作品だということもあって、多くの深遠・哲学的かつ当時のマーラーの感情や精神の状態にまで憶測を拡げた分析がなされてきた。この作品と「グロピウス事件」、そしてマーラーの人生自体の終わりとを3点セットにして関連付ける解釈も比較的多くみられる。その依拠の1つとして、「グロピウス事件」の後に書かれたと推測される第3楽章以降、スケッチのところどころにマーラーの感情的な走り書きがなされていることがある。例えば

「憐れみたまえ!わが神!わが神!どうして私をお見捨てになられたのですか?」(第3楽章後半、マタイ福音書による十字架上のキリストの言葉を引用している)

「悪魔が私と踊る…狂気よ、私を捕らえよ、この呪われた者を!…」(第4楽章タイトル部分)

「ああ、ああ、ああ! さようなら、私の竪琴よ! さようなら、さようなら…」(第4楽章ラスト)

などなど。実際、この曲を聴いていると、一人の人間の内面をずっと覗かされているような、こんな個人的なことまで追体験してしまってよいのだろうか、という一種の罪悪感さえ生まれるような感覚に陥る。マーラーの人生におけるこれまでのこと、これからのこと、アルマのこと、子供の頃に聞いた軍楽隊の音楽、文学と自然、宗教、世界と宇宙…こうした要素が混然一体となって、波のようにぐっと高まっては急に寸断されたり、爆発したり、そして最終的には救いを得て安らかに消えていくところまで、我々はマーラーの剥き出しの心に肉薄させられ、揺さぶられ続けてしまう。

ただマーラーが1910年秋には自身の交響曲第8番初演を金字塔的な成功に収め、さらにウィーン近郊に今後の作曲拠点とする屋敷を建てるための土地を購入していることなどを考えると、マーラーが「グロピウス事件」によって人生そのものに決定的に絶望したとか、交響曲第10番の全てが「グロピウス事件」やそれ以前の負の出来事から生み出された死の影漂う作品であり、マーラーが案の定その影に押しつぶされてしまったがために未完なのである、とかいうのは、やや感傷的な解釈という印象がある。マーラー自身は重なる不幸や私生活における大きな危機に直面しながらも、自らの使命に今後一層全力で挑もうとしていた矢先に突然死んでしまったという方が真相に近いのではないだろうか。ということで、この曲の結論としては、苦悩と歓喜、愛と絶望といった相反する要素が全て綯い交ぜになった「人生自体の肯定」であってほしい、というのが筆者の思いである。

<第1楽章>アダージョ(約20分)

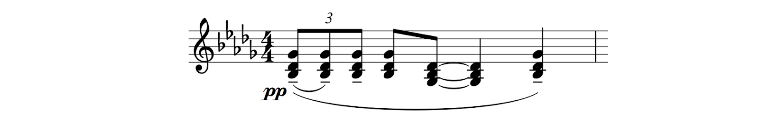

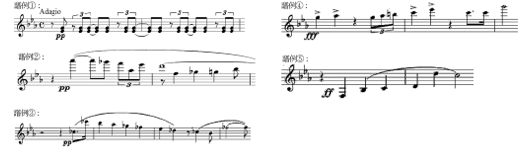

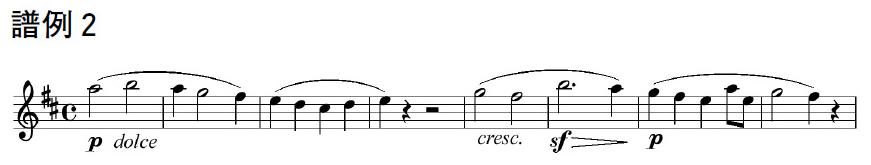

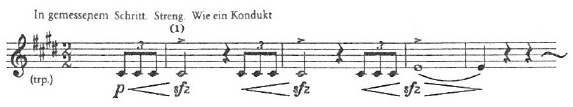

長大な緩徐楽章だが、主要な主題は2つ。1つめの主題は、曲の冒頭からヴィオラによって奏される。

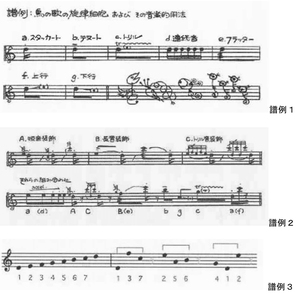

<譜例1>

交響曲第10番は「嬰ヘ長調」(シャープが6つ!)とされているが、この主題は調性もあいまいで、かつて聞いたことのない虚無感と諦念を孕んだメロディである。生きているのか、悲しいのか、どこへ行くのか、全てわからない不安感がある(最も不安なのは、この音程を取りながらどソロを弾かねばならないヴィオラパート諸君であろう)。この調子でずっと続いたらどうしよう、と心配になるものの、続く第2主題はマーラー一流の実に幽玄で嫋やかな美しさにあふれている。

<譜例2>

中間の展開部にはおどけたアイロニックな調子を挟むものの、全体的には2つの主題を繰り返しながら弦楽器が半分夢遊病のようにあてどない動きで漂い続ける。特筆すべきは、クライマックスに近い部分で突如出現する凄まじい不協和音(通称「カタストローフ」)。オーケストラ全体が9個のぶつかり合う音を ff で奏し、現代音楽でいうトーン・クラスターにも近い衝撃が響き渡る。まさに心がぐちゃぐちゃになって「わーっ!」と絶叫しているかのようである。これを貫くようにトランペットだけがAの音を伸ばし続けるが、これがアルマ(Alma)の頭文字であることを指摘する研究者も多い。その後は主題も次第に切れ切れになり、消え入るように終わる。

<第2楽章>スケルツォ(約12分)

激しい変拍子の嵐となる攻撃的な主部と、ゆったりしたレントラー風の3拍子のトリオが交互に現れる。主部はほとんど1小節ごとに拍子が変わり、しかもわざと小節線をずらしたような変則的な拍の踏み方なので一瞬たりとも油断できない。この変拍子は、1910年当時にはかなり前衛的であったと思われ、マーラー自身もスコアの草稿に「3/4は1小節1つ振り、4/4はアラ・ブレーヴェ(2つ振り)で」などと指揮の振り方の指示を書き込んでいる。しかしこの鬼のようなスコアを解読・清書していったクックの苦労は如何ばかりだったかと思うと、我々は文句を言わず演奏せねばならない。トリオはずっと3拍子なので精神的にものんびりと表現できる。ラストは主部とトリオの両主題が一体となって輝かしく終結する。

<第3楽章>プルガトリオ(煉獄)(約4分)

5分にも満たない、マーラーの全交響曲の中でも最も短い楽章。「プルガトリオ(煉獄)」とは、文学オタクだったマーラーがダンテの『神曲』から引いたであろうキーワードで、地獄から天国に至る道の中間にある浄化(清め)の苦しみを受ける場所という。交響曲の構成から見ても、第1、5楽章は長大なアンダンテ、第2、4楽章はスケルツォと対象に配置された真ん中に挟まる、ちょうど中間軸のような位置づけである。歌曲的な要素が非常に強く、無機的な16分音符の繰り返し(オスティナート)音型の伴奏に乗って、もの悲しくも魅力的なメロディが歌われていく。特にマーラーが1893年に作曲した歌曲「子供の魔法の角笛」の「この世の生活」が、この楽章との近似性を指摘されている。「この世の生活」の詩の内容としては、パンを欲しがって叫ぶ餓えた子どもを、母親が繰り返し待てとなだめながら麦を刈り、粉を挽き、生地をこねる。しかしようやくパンが完成したときには、子どもは餓死していたというもの。マーラーは「この世の生活」について、「人間の生とは、この子どものパンのように、最も必要なものが手遅れになるまで与えられないものだ」という旨の言葉を残している。このように「この世の生活」に由来した主題が「煉獄」と題された楽章の中で登場するというのは、確かに「グロピウス事件」との関連性やマーラーの人生観を象徴している側面があると思われる。

<第4楽章>スケルツォ(約12分)

マーラーの交響曲の中で1曲のうちにスケルツォ楽章が2つ存在するのは、交響曲第10番のみである。第2楽章に比べると、主部は拍子こそ3拍子で一定なものの、曲想はより劇的・悲愴的で、テンポも目まぐるしく変わる。トリオはこちらもゆったりとしたレントラー風ではあるが、ヴァイオリンやヴィオラのソロのみによってノスタルジックに奏される部分なども挟まり、遠い日々を懐古するような、どこか寂れたもの悲しい空気を醸し出している。主部とトリオの雰囲気の落差は非常に効果的であり、急激なテンポの変化の連続も相まってマーラーの情緒に振り回されっぱなしである。ラストは多様な打楽器が登場し、影がうごめくような、静かだが不穏な雰囲気となり、最後は「完全にミュートした軍楽大太鼓」の一発で閉じる。

余談だが、本日演奏する第3稿第2版(1989年出版)はほぼ第3稿(1976年出版)を下地にしており、大きな変更点は無いのだが、目立つところでは第4楽章の木琴とスネアドラム(小太鼓)が削除されている。クック版の演奏においては特に打楽器の取り扱いが指揮者によってかなり異なり、第3稿と第3稿第2版の「良いとこ取り」をするパターンも多いようである。本日の寺岡先生の指揮ではスコア通りの編成で演奏するが、個人的には「木琴あり」のパターンも捨てがたい魅力があると思っており、ぜひ様々な演奏を聴き比べてみて頂きたい。

<第5楽章>フィナーレ(約20分)

第4楽章ラストからの軍楽大太鼓の打撃に引き続き、テューバ、2台のコントラファゴットなどが重苦しく響く。草稿スケッチには、ここに「君だけがこの太鼓が何を意味しているのかを知っている…」 とマーラーの走り書きがある。「君」とはほぼ確実にアルマのことであり、彼女の回想録によると、これは1908年冬にニューヨークでマーラーとアルマが目撃した、消防士の葬儀の印象に基づいているらしい。以下少し長いが回想録を引用する。

…セントラル・パーク沿いの広い通りで騒がしい音がする。窓から身を乗り出して見ると、下は黒山の人だかりだ。葬式だった-葬列が近づいてくる。…それは火事の際に殉職した消防士の葬儀だった。行列が止まる。代表者が進み出て、短い挨拶をするが、12階にいる私たちには、何かしゃべっているという以上のことは分からない。挨拶の後、ちょっと間をおいて覆いをかけられた大太鼓が1つ、鳴った。一同は音もなく、直立不動のまま-それから葬列は動き出し、式は終わった。この風変わりな葬礼は私たちの涙を誘った。おそるおそるマーラーの窓の方を見やると、彼も大きく身を乗り出しており、その顔には涙があふれていた。…

太鼓の鈍い衝撃と、引きずるような低音楽器の響きは、まさにこの葬列とそれを見るマーラーの心情を表しているのだろう。フルートによる痛いほどに清冽なメロディがつと表れ、盛り上がりながら発展して救われるかと思う場面もあるが、再び太鼓の「死の打撃」に遮られてしまい、結局導入部は葬送の音楽のまま消えていく。

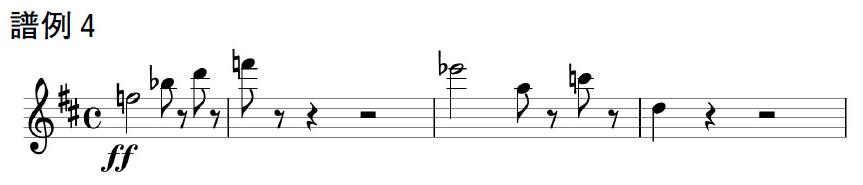

その後アレグロ・モデラートの中間部となり、これまで演奏してきた各楽章のモチーフが代わる代わる引用され、戦い合う激しい展開となる。第1楽章で登場した「カタストローフ」の不協和音が再び鳴り響き、続いて第1楽章冒頭のヴィオラの主題がホルンに戻ってくる。この回帰を経て、曲は最後の終結部へ向かう。幅の広い7度跳躍が印象的な、穏やかなメロディが延々と重なりながら発展していき、クライマックスは確信に満ちた非常にドラマチックな盛り上がりを見せる。ここまでの過程を思うと、こんなに順当に幸せになって良いのだろうかと要らぬ不安に駆られなくもないが、もはや純粋に胸を打たれる。そこから次第に感情は緩やかになってゆき、遠くで微笑むようなコーダでついに曲が終わったかと思いきや、ラスト7小節で突如、弦楽器が再び湧き上がるのである。

<譜例3>

13度のグリッサンドで ff に到達し、最後の輝きを見せた後、ゆっくりと安らかに消えていく。この部分にマーラーが書き込んだ言葉は、

「君のために生き!君のために死す!アルムシ!」。

「アルムシ」は「アルマ」の愛称である。結局これが、交響曲第10番におけるマーラーからの最終的なメッセージであったということになる。それは決意と勝利の雄叫びなのか、はたまた絶望と諦念からくる遺言なのか。この曲においては、もはやそのどちらかに帰結させようとすること自体がナンセンスなのかもしれない。

初演:

(クック版第3稿)1972年10月15日、ウィン・モリス指揮、ニューフィルハーモニア管弦楽団

楽器編成:

フルート4(4番はピッコロ持ち替え)、オーボエ4(4番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット3、Esクラリネット(4番クラリネット持ち替え)、バスクラリネット、ファゴット4(3番、4番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット4、トロンボーン4、テューバ、ティンパニ(奏者2人)、大太鼓、軍楽大太鼓、シンバル付き大太鼓、シンバル、タムタム、トライアングル、グロッケンシュピール、ルーテ(むち)、ハープ、弦五部

参考文献:

前島良雄『マーラー 輝かしい日々と断ち切られた未来』アルファベータ 2011年

アンリ = ルイ・ド・ラ・グランジュ(船山隆・井上さつき訳)『グスタフ・マーラー 失われた無限を求めて』草思社 1993年

コンスタンティン・フローロス(前島良雄、前島真理訳)『マーラー 交響曲のすべて』藤原書店 2005年

村井翔『作曲家 人と作品 マーラー』音楽之友社 2004年

アルフォンス・ジルバーマン(山我哲雄訳)『グスタフ・マーラー辞典』岩波書店 1993年

船山隆『マーラー カラー版作曲家の生涯』新潮社 1987年

吉田秀和『決定版 マーラー』河出書房新社 2019年

シュレーカー:あるドラマへの前奏曲

■埋もれてしまった作曲家、フランツ・シュレーカー

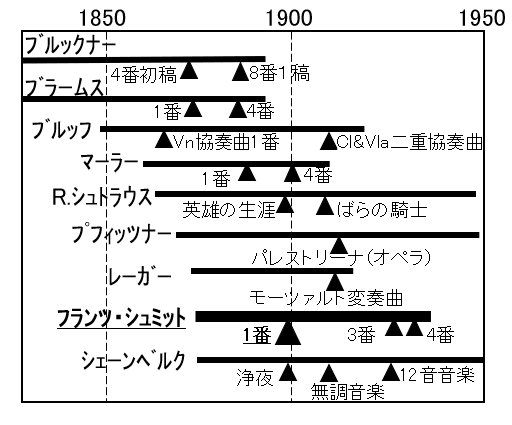

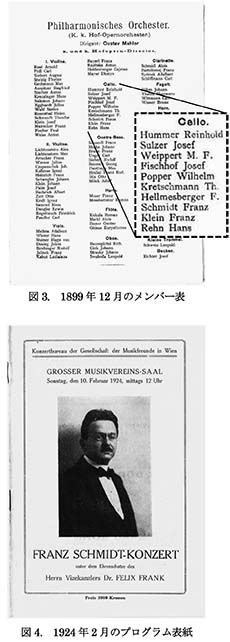

フランツ・シュレーカーの作品は、オペラを中心に、このところ少しずつ演奏される機会が増えているが、それでもシュレーカーは、現在、誰でも知っているような作曲家というわけではない。しかし、シュレーカーが名声の頂点にあった1910年前後から1920年代前半にかけてのウィーン、ベルリン等では、彼のオペラはリヒャルト・シュトラウスに次いで数多く上演されるほどの人気だった。

1878年に生まれたシュレーカーは、4歳年上のシェーンベルクやフランツ・シュミットと同じ時代にウィーンで、またその後ベルリンで活躍した作曲家である。「グレの歌」のウィーン初演(1913年)を指揮したのもシュレーカーであった。同じ年のうちに本日演奏する「あるドラマへの前奏曲」が作曲され、翌1914年の2月に、フェリックス・ヴァインガルトナーの指揮、ウィーン・フィルのコンサートで初演されている。そのことだけをとっても、1912年にオペラ「遥かなる響き」(フランクフルトで初演)で大きな成功を収めていたシュレーカーが、ウィーンの音楽界でどれほどの地位にあったかを如実に示すものであったといえるだろう。その実力を買われて、1920年にはベルリン音楽アカデミー(現在のベルリン芸術大学)の校長に就任している。

そのように20世紀初頭のウィーンとベルリンで活躍し、高い評価を受けていたシュレーカーが、なぜいまでは一般的にあまり知られることのない作曲家になってしまったのだろうか。一つには、オペラを中心に活躍してきた作曲家にとって、20世紀に入って新作オペラの発表という意味が、19世紀のように市民の娯楽として広く期待されるようなものから変質してきたということもあるだろう。とくに第一次世界大戦以降、都市大衆社会が求めるものが大きく変化し、伝統的な音楽とあらたな音楽の潮流のせめぎ合いの中で、自分自身の芸術の立ち位置を強烈に示すことが困難になっていた。しかしそれとともに、ユダヤ人であったシュレーカーにとって大きな打撃となったのは、ナチスによって彼の音楽が「退廃芸術(音楽)」とされたことである。そのためにシュレーカーは音楽の表舞台からいったん姿を消すことになり、それが後世のシュレーカーの受容にとって障害となり続けた。

ナチスのいう「退廃芸術(entartete Kunst)」というのは、デカダンスの芸術ということではなく、ドイツ民族の人種的な優越性を掲げる人種理論から、モダニズムの芸術、社会主義的な思想をもつ芸術、ユダヤ人による芸術等を否定するために公的に用いられていた言葉だった。美術の分野では、「退廃芸術」とされた表現主義、シュルレアリスム、キュビスムなども、今日では誰もがこの時代の傑出した芸術の潮流として認めている。音楽でも、例えばシェーンベルク、ヒンデミット、ストラヴィンスキーなど、「退廃音楽」というナチスのレッテルとは無関係に、音楽史のうちに不動の地位を獲得している作曲家もいる。しかし、シュレーカーにとっては、このことは後の時代の受容にとって大きく作用することになった。時代の流れからすると、シュレーカーはかなり運の悪い作曲家といえるかもしれない。作曲家として実力が認められたときに第一次世界大戦が始まり、20世紀初頭(とりわけ戦後のワイマール時代)にはあらたな音楽の潮流に翻弄され、そしてナチスの「退廃音楽」というレッテルによる否定のさなか1934年にこの世を去って、その後、長い間そのまま顧みられることがなかったからである。しかし、生前のシュレーカーの名声はダテではない。いま、彼のオペラ等の作品をあらためて聴くと、シュレーカーがいかに傑出した作曲家であったかということを強く感じざるを得ない。

■オペラ「烙印を押された者たち」の「前奏曲」

「あるドラマへの前奏曲」は、第一次世界大戦後の1918年になって初演された彼のオペラ「烙印を押された者たち」のための「前奏曲」という位置づけの作品である。しかし、オペラで用いられている前奏曲は、この「あるドラマへの前奏曲」そのものではない。この作品は、オペラの実際の前奏曲として使われている部分を含みながらも、それをはるかに拡大した形式を備える独立した管弦楽曲となっている。時間で言えば、オペラの前奏曲よりも3倍の長さをもつ。

「あるドラマへの前奏曲」は1913年に作曲が完成しているが、オペラが作曲されたのは1913年から1915年にかけてである。シュレーカー自身による台本(リブレット)は1911年かそれ以前には書かれており(そもそものきっかけは、ツェムリンスキーが「醜い男の悲劇」を自分のために書いて欲しいという依頼であったようだ)、主要登場人物や場面のための音楽上の主題は、この「前奏曲」の作曲の時点でかなりの程度出来上がっていたにせよ、ともかくオペラそのものはそのあとになって完成されている。この「前奏曲」が「あるドラマ」のためのものとされているのは、オペラができていないこの時点では、あくまでも自分が書いた「戯曲(ドラマ)」のためのものであるという意味合いがまずあるだろう。それとともに、実際のオペラの前奏曲そのものとはならないという含みを、「あるドラマへの前奏曲」というタイトルのうちにもたせていたのではないかとも想像される。ちなみに、シュレーカーは自分のオペラの台本は、ヴァーグナーのようにすべて自分自身で書いており、その意味でも彼のオペラ創作は、オペラ史の中でも特別の位置を占めているといえる。

オペラがまだ発表される前にその「前奏曲」をウィーン・フィルの演奏会で初演するという状況にも興味深いものがある。上流階級の社交の場でもある新作オペラ発表に先立つこの「前奏曲」の披露は、今でいえば、新作映画を公開する前に作成されるトレーラーのような宣伝効果をもつものであったかもしれない。たしかにこの「前奏曲」では、まさに映画の「予告編」のように、オペラの話の筋の展開とは無関係に、印象的な主題が散りばめられ、独自の配置を与えられて構成されている。

前奏曲や序曲は、オペラの内容を予示するものとして、オペラの中のさまざまな主題を用いることが多い。「あるドラマへの前奏曲」も、できあがったオペラ「烙印を押された者たち」を聴くと、主要登場人物の主題や特徴的な場面の音楽がそこに縮約されていることがわかる。しかし、それとともに、この曲は、独立した管弦楽曲として独自の形式性を備えたある種の絶対音楽のような作品として作り上げられていることが、一般的な「前奏曲」とは大きく異なる。さて、そのオペラ「烙印を押された者たち」の中身だが、次のようなかなり強烈な内容のものである。

■オペラ「烙印を押された者たち」のあらすじ

イタリア北西部の港湾都市ジェノヴァ。町の有力な貴族の一人であるアルヴィアーノは、美と女性への強い憧れから、自らの財産をつぎこんで海に浮かぶ島を、噴水や彫刻を備えたすばらしい庭園「楽園(エリュージウム)」に作り上げている。だが、彼自身は背中が曲がり醜い容姿であるため、女性からは離れ、その島に足を踏み入れることもない。実は、この島の地下の広間には、性的狂乱(オルギア)のための洞窟(グロッタ)が作られており、貴族の友人たちはジェノヴァ市民の娘たちを誘拐してはそこに閉じ込めていた。この「楽園」は、もともとアルヴィアーノが考え出したものではあるが、彼は友人たちの目にあまる行状に我慢できず、この豪華な島をジェノヴァ市民に寄贈しようとする。悪事の露見を恐れる貴族たちは思いとどまらせようとするが、アルヴィアーノの考えは変わらない。相談している貴族たちのところに、美男子の貴族タマーレが遅れてやってくる。彼は、途中ですれちがった淑女を一目見て、恋の虜となっている。

島の寄贈の意向を受けて、ジェノヴァ市長が娘のカルロッタを連れてアルヴィアーノの邸宅にやってくる。このカルロッタこそ、タマーレが一目惚れした女性であり、彼は情熱を込めて愛を伝えようとするが、カルロッタは手玉に取るように言葉を交わしながらも、タマーレをまるで相手にしない。アルヴィアーノの邸宅での食事のあと、カルロッタはアルヴィアーノと二人だけになったときに、自分は絵を描いており、とりわけ魂を描こうとしているのだと語る。そして、実はそれまでにすでにアルヴィアーノの絵を途中まで描いており、欠けている顔と眼を完成するために自分のアトリエに来てほしいと願う。最初は障がい者である自分をからかっていると憤っていたアルヴィアーノも、本気だとわかり承諾する。(第1幕)

タマーレは、街で一番の有力者であるアドルノ公爵にカルロッタへの求婚の助力を求め、アドルノもそれに力を貸すことになる。タマーレは、求婚を断られた場合も、カルロッタを力でものにすると言う。

一方、カルロッタは自分のアトリエでアルヴィアーノと二人きりになり彼の絵を描いている。カルロッタの話から、彼女は心臓を患っていること、そのために愛(官能の力)を抑えているということも明らかになるが、カルロッタは自分が描いているアルヴィアーノに対する愛の言葉を口にし、はじめはなかなかそれが理解できないアルヴィアーノもついにそれを受け入れて、二人の情熱はたかまる。しかし、それでもアルヴィアーノは最後の一歩を踏み出すことができない。(第2幕)

「楽園」が開放されて、市民が島にやってくる。「楽園」は、古代ギリシアを思わせる牧神(パン)やバッカスの巫女など異教的でエロティックな雰囲気に満ち、信心深いまじめなキリスト教徒の市民たちにとっては受け入れ難いものに溢れている。市長とともにやってきたアルヴィアーノは、婚約したカルロッタの姿が見当たらないため落ち着かない。島を市に寄贈するということは、アルヴィアーノ自身の罪(地下洞窟のアイディア)を露呈させることにもなるが、自分自身は悪行に関わっていないので市民と市長の理解は得られると思っている。カルロッタは、絵を完成させて以来、自分に必要なものはアルヴィアーノからすでに与えられたと感じ、彼に以前のような魅力をみてとれない。彼女はそんな自分を忌まわしい存在だと感じている。島での祝祭の興奮の中で、タマーレはそのようなカルロッタをつかまえる。カルロッタは、タマーレに惹きつけられるように、二人だけの場所を求める。

一方、アルヴィアーノのところには、タマーレの計略による告発で司法警察がやってくるが、島の寄贈により英雄視されているアルヴィアーノに対する市民の信頼は揺るがない。アルヴィアーノは、司法警察とのやり取りで事の次第を察し、市民を引き連れて地下の洞窟に向かう。カルロッタは意識を失ってベッドに横たわっており、その横にとらえられたタマーレがいる。カルロッタが自らの意志で身体を捧げたというタマーレの言葉をアルヴィアーノは「嘘だ」と否定しようとし、タマーレの言葉によって激情にかられたアルヴィアーノはタマーレを刺し殺す。タマーレの叫びで意識を取り戻したカルロッタに、アルヴィアーノは「愛する人よ」と声をかけるが、カルロッタはそれを退け、タマーレの名前を呼びながら息絶える。アルヴィアーノはそれを聞き、狂ったように呆然とした言葉を発しながら去ってゆく。(第3幕)

■作品の構成

「あるドラマへの前奏曲」は、オペラ「烙印を押された者たち」の登場人物や物語の設定を表現する音楽であるとともに、実は全体がソナタ形式のような構成を備えた音楽として作り上げられている。

作品の冒頭、神秘的で繊細な伴奏音形(2台のハープ、ピアノ、チェレスタ、ヴァイオリンが二つの異なる調性で奏でる)にのって、ヴィオラ、チェロ、バスクラリネットによる瞑想的な旋律が始まる。この音楽は、オペラでは第2幕後半で、カルロッタがアルヴィアーノに愛を告白した後、彼に催眠術をかけるかのように語りかけ、絵の制作に没頭するときに使われている。二人とも、肉体的な制約にはばまれた、強い憧れと愛欲の力を暗く秘めている人物であり、その抑えられた強い感情が、付点を伴う跳躍の音形や、続くホルンの強奏(アルヴィアーノの主題)によって繰り返し表現されている。この部分が全体の導入部となっている。

続いて、突然アレグロ・ヴィヴァーチェの早いテンポとなり、ここからがソナタ形式の提示部にあたる部分となる。最初の少しばかりおどけたような、しかし華やかな音楽は、オペラでは第3幕で楽園島がジェノヴァ市民たちにも公開され、そこで異教的な仮装行列による祝祭が繰り広げられている場面で使われているものである。そのあと、シンバルも伴う非常に晴れやかで情熱的な音楽となる。これは、輝かしく生命力に満ち溢れた若い美男子の貴族タマーレの主題である。これがいったん収束するところまでが、オペラの実際の前奏曲として用いられた部分にほぼあたり、そしてまた、この作品にとっては提示部の終結するところとなる。

引き続き、展開部にあたる部分がはじまるが、ここでは提示部で現れた主題の展開だけではなく、あらたな不気味な音楽も現れる。ここは、第3幕の終盤、アルヴィアーノがジェノヴァ市民を地下洞窟に案内する舞台転換で用いられているスペクタクル的な音楽である。そこには、アルヴィアーノの暗い情熱の主題も絡み合っている。

このあと再びアレグロ・ヴィヴァーチェの音楽が始まり、ここからが「再現部」となる。かなりの程度、「提示部」と対応した音楽のあと、冒頭の主題が現れるコーダとなり、全曲が静かに締めくくられる。

初演:1914年2月8日、ウィーン楽友協会大ホール、フェリックス・ヴァインガルトナー指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

楽器編成:

ピッコロ、フルート3、オーボエ3、コールアングレ、クラリネット4(4番はE♭クラリネット持ち替え)、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン6、トランペット4、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ(奏者2人)、シンバル、シンバル付き大太鼓、小太鼓、トライアングル、タンブリン、カスタネット、グロッケンシュピール、木琴、タムタム(銅鑼)、低音の鐘(テューブラーベル)、ハープ2、チェレスタ、ピアノ、弦五部

主要参考文献:

Christopher Hailey, Franz Schreker 1878-1934: Eine kulturgeschicht-

liche Biographie. Böhlau, 2015.

David Klein, „Die Schönheit sei Beute des Starken“. Franz Schrekers

Oper „Die Gezeichneten“. Are Musik Verlag, 2010.

Rudolf Stephan, „Zu Franz Schrekers Vorspiel zu einem Drama“, in: Otto Kolleritsch (Hrsg.), Franz Schreker. Am Beginn der neuen Musik,

Universal Edition, 1978.

Th. W. アドルノ(岡田暁生・藤井俊之訳)『アドルノ音楽論集 幻

想曲風に』法政大学出版局、2018年

*シュレーカーを研究している声楽家・田辺とおる氏との対話、論文から、多くの教示・気づきを得た。また、多くの貴重な文献についても協力いただいた。

第264回演奏会のご案内

マーラー 9つの交響曲のその先へ

マーラーは交響曲に革命を起こした作曲家です。1860年に生まれドイツ後期ロマン派の最後の方で活躍しました。主要な作品は交響曲ですが、その規模や表現方法において革新をもたらし、9つの交響曲(「大地の歌」を入れると10曲)を完成させました。今では多くのクラシック音楽愛好家に支持され、どの曲も人気があると言ってよいでしょう。

マーラーはウィーン音楽院に学んだ後、指揮者としてのキャリアを積み、37歳にはウィーン宮廷歌劇場(現在のウィーン国立歌劇場)の芸術監督となり絶頂期を迎えます。49歳でニューヨーク・フィルの指揮者となり、交響曲第9番を完成させた後、さらにその先を行く交響曲第10番の構想を描き始めます。しかし咽頭炎を患い敗血症で亡くなりました。51歳でした。

未完の交響曲第10番は、第1楽章がほぼ完成しているものの第2~第5楽章は大まかなスケッチとして残されました。国際マーラー協会は第1楽章のみを出版しており、第1楽章単独で演奏されることが多いのですが、補筆によるいくつかの全曲完成版が存在します。中でもイギリスの音楽学者デリック・クックによるものが広く受け入れられています。

そもそも、マーラーは第10番のスコアを焼却するように妻アルマに言い残したらしいのですが、形見として残し自筆譜のファクシミリを出版しました。アルマの娘婿であるクルシェネクに補筆を依頼し、ほぼそのままの第1楽章と途中までオーケストラ譜ができていた第3楽章を補筆して完成させ、ウィーン・フィルにより初演されました。ファクシミリ版を見た何人かの人は、その音楽が感動的でかつ補筆可能と判断し、全楽章をオーケストラで演奏することを目指しました。その一人がクックで、1960年にBBC放送のマーラー生誕百周年を記念する特別番組で演奏され放送されました。それに激怒したアルマは演奏を禁止したものの、演奏テープを聴いたアルマは感動し禁止を解除、その後もクックは補筆作業を続け、非常に信頼性の高いものとして認められるようになりました。

シュレーカー ドイツロマン派のその先へ

シュレーカーは1876年生まれ、マーラーと同様にユダヤ人でウィーン音楽院に学び、指揮者をしながら作曲を行いました。

基本的に調性があるが高度な技法を取り入れた独自の作風で、指揮者エッシェンバッハは「マーラーの交響曲作りの書法を丸ごと新しいレベルに引き上げた」とも言っています。

主にオペラを作曲しており、その代表作が『烙印を押された人々』で当時は大変ヒットし、シュレーカー自身もウィーン音楽院の教授に任命され影響力を持つ作曲家になったものの、ナチスの弾圧にあい、失意の中脳梗塞で亡くなりました。55歳でした。

今回演奏する「あるドラマへの前奏曲」は、歌劇『烙印を押された人々』の完成前に、この歌劇の前奏曲に他場面の音楽を書き足して編纂されたものです。

どうぞお楽しみに!(H.O.)

追悼 飯守泰次郎先生

飯守泰次郎先生が2023年8月15日に享年82歳にて逝去との訃報、あまりにも突然のお知らせでした。

最後にご一緒したのは、昨年4月29日の第257回演奏会でのブラームス交響曲第4番でした。そして2026年新交響楽団創立70周年に向けて、ご体調に配慮しつつ更なる薫陶を賜りたく、演奏会の機会を検討していたところです。

飯守先生とのお付き合いは、第193回演奏会(1993年4月24日)に始まります。当時、飯守先生はオランダ在住にて日本と行ったり来たりという状況でしたが、その後30年もの長きにわたり、自主演奏会で30回(コロナ過のため中止となった演奏会も含む)、芥川也寸志没後10年として埼玉県松伏町や上野の奏楽堂での演奏会2回含めて、数多くの演奏会でご指導いただきました。

飯守先生と演奏した曲は、ドイツ・ロマン派が多く、ワーグナー・ブルックナー・マーラーそしてシューマン・ブラームスとベートーヴェン、時々ドビュッシー・ラヴェルなどのフランス音楽、スクリャービンやヴィラ=ロボス、芥川也寸志をはじめとする数多くの邦人作品、現代の湯浅譲二など、多岐にわたります。

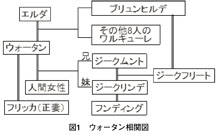

あらためて振り返ると、新響の節目、例えば創立40周年、50周年、60周年などの演奏会には必ず飯守先生がいらしてくださいました。特に芥川也寸志没後10年のオール芥川プログラム(第166回演奏会)をはじめ、ワーグナー楽劇「ワルキューレ第1幕(第151回演奏会)、「トリスタンとイゾルデ」(第195回演奏会・第244回演奏会)、「ニーベルングの指輪」ハイライトを含むワーグナーの諸作品や声楽を伴う大規模且つ意欲的なプログラムは、忘れることのない名演として練習の体験と共に私たちの記憶に残っております。

飯守先生は、故芥川也寸志が提唱された「音楽はみんなのもの」という理念に支えられた団員の自主運営と発想による活動に深い共感を示され、妥協することのない厳しい練習の中、深い愛情を持って真摯にご指導してくださいました。充実した練習の中、「自由を最大限に使いこなすこと」すなわちオーケストラ自身が一つの有機体となって高い音楽技術を持って音楽を創っていくことの重要性、音程・ハーモニー・フレーズ・調性の持つ意味合いを常に意識して「音を出す前に自発的な意思とイメージを持つ、新響はそれができると信じている」、と常にお話しされていたことを思いだします。ブルックナーの交響曲第7番の練習で、冒頭のヴァイオリンによる最弱音のトレモロだけで30分近く費やしたこともありました。

また、深い理解と共感を持って曲に臨むべく、数多くのインタビューを通して、修行時代からのご経験や、洞察力に充ちた音楽全般にわたる貴重なお話をお伺いいたしました。時には飯守先生との初リハーサルの前に先生自らピアノを弾きながら解説していただいたこともあります。

飯守先生の残されたメッセージは新響の大切な財産であり、今を活きる新響の演奏活動の根幹として私たちの心の中に活き続けております。

新響にとって「芥川也寸志」が生みの親、「山田一雄」が成長期の恩師であれば、「飯守泰次郎」は成長から成熟に向かう中での指導者で育ての親ともいえる存在です。先生のお名前は、ご指導いただいたことへの誇りと共に、永遠に刻まれていくことでしょう。

「ワルキューレ」のブリュンヒルデの如く、音楽という魔の炎に包まれて永遠の眠りについておられる飯守先生。生前のお姿を偲び、あらためて長年に亘るご貢献とご指導に心から感謝を捧げます。

安らかにお眠りください。

「ウィーン・楽友協会にて。飯守先生の指揮でチェロを演奏しました。」写真:坂入健司郎氏提供

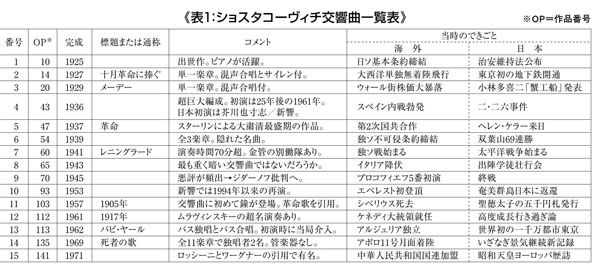

ショスタコーヴィチ:交響曲第12番「1917年」

十月革命について

最初に、この曲の標題となっている「1917年」に起こったソ連の十月革命とその主導者レーニンについて、歴史的な背景とともに触れておきたい。以下にロシア革命に関する簡単な年表を記す。

| 1905年 | 血の日曜日事件: 交響曲第11番の題材、ペテルブルクで労働者の請願に対して軍隊が発砲。 第1次ロシア革命勃発。 |

| 1917年2月 ※グレゴリオ暦では3月にあたる | 二月革命: ロシア帝政の終焉。ブルジョワ立憲主義者を中心とした臨時政府と各地の労働者・兵士のソヴィエト(評議会)が成立する二重権力状態へ。 |

| 1917年10月 ※グレゴリオ暦では11月にあたる | 十月革命: 臨時政府消滅。史上初の社会主義国家であるソヴィエト政権樹立。 |

若き日のレーニンは社会主義革命の実現を目指すべく活動していたが、厳しく弾圧され国外に亡命していた。二月革命後の1917年4月に亡命先のスイスから帰国すると、ペトログラード(のちのレニングラード、現サンクトペテルブルク)で「4月テーゼ」を発表し「すべての権力をソヴィエトへ」という指針を提起した。その後、ロシア社会民主労働党のボリシェヴィキ派の指導者として兵士や労働者の支持を獲得し、1917年10月25日、ペトログラードの主な輸送機関や通信機関などを武力で制圧。さらに、臨時政府が置かれていた冬宮殿を占領して権力を掌握することに成功した。のちに全ロシア=ソヴィエト会議を開催し、臨時政府打倒とソヴィエト政権の樹立を宣言する。

補足になるが、ショスタコーヴィチの生きたソ連時代の社会主義体制にとって1917年の十月革命とは1991年まで続いた体制の発端であり、きわめて神聖にして汚すことのできない一種の「建国神話」だった。革命後、芸術のプロパガンダ的機能が重視されたこともあって、十月革命はソ連時代には芸術のテーマとして繰り返し用いられることとなる。ショスタコーヴィチも革命10周年を記念して交響曲第2番『十月革命に捧げる』(1927年)を作曲している。

作曲の経緯

十月革命が起きたときショスタコーヴィチは11歳だった。革命を導いたレーニンが亡命先からペトログラードに到着したときに行った演説を幼い作曲家が聞いたともいわれているが、真偽を巡っては今も議論が続いている。

この曲の構想が練られたのは古く、ショスタコーヴィチは1930年代には「レーニンに捧げる交響曲」を書きたいと発信していた。作曲の背景については諸説あるが、1960年の共産党入党が関連していると考えられる。

無論、作曲家自身が入党を望んだのではなく、党官僚の執拗な勧誘にやむなく屈した形だが、その忠誠の証にレーニンに捧げる交響曲の作曲を余儀なくされたというわけである。ショスタコーヴィチが1960年10月にラジオ放送にて発表した内容は以下の通りである。

「第1楽章では、1917年4月のウラジーミル・レーニンのペトログラード到着、苛酷な労働に従事する労働者階級との出会いを、音楽で表現するつもりです。第2楽章では、11月7日の歴史的事件を再現します。第3楽章では国内戦、第4楽章では大十月社会主義革命の勝利を描きます」

初演当時、入党したばかりの世界的な作曲家が十月革命とその主導者であるレーニンについての交響曲を書いたということで、聴衆の期待は高まり、大々的に宣伝された。しかし、ソ連の最高国家賞のレーニン賞を受賞した前作と比較して標題も抽象的だったせいか、初演時の評価はあまり芳しくなかった。

交響曲第11番(1957年作曲)との共通点は多い。作曲年代が近いこと、全楽章がAttaccaで切れ目なく演奏されること、革命の歴史と深く関連があり、ともに標題を持っていることなどである。

この2曲の大きな違いは時間的・編成的な規模にある。第11番は60分程度であるが、第12番は40分程度と短い。また、第11番は特殊楽器が多く使われている(ハープ、シロフォン、チェレスタ等)が、第12番はそのような特殊楽器は一切使われておらず、比較的編成は小さい方である。一見ブラームスかと思われるほど地味な編成のため、ショスタコーヴィチ特有の反骨精神に満ちた音が聴こえないのはかえって不気味な感じでもある。

交響曲第12番は、表向きには十月革命を記念しレーニンの偉業を称える交響曲であるということになっている。そのため,かつて西側諸国では,ショスタコーヴィチが体制に擦り寄って書いた駄作(!)という評価が支配的だった。音楽学者のレベディンスキーによれば、ショスタコーヴィチはこの曲をレーニンのパロディとして作曲していたが、直前になって考え直し、急いで書き直した結果、不本意な妥協作が出来上がってしまったという。作曲経緯については事実と虚構が入り混じって伝えられてきており、作曲家本人の真意が見えにくい状態である以上、解釈が分かれてしまうのもやむを得ないと考える。

これに対し「ショスタコーヴィチが体制に迎合する交響曲を書いた」ということを認めないファン心理が無意識に働かなくもないが、この曲は当初の作曲家の構想通り、レーニンの社会主義革命によってもたらされる「人類の夜明け」までを一息に描く、実は何の裏もない曲なのではないかと考えることもできる。

また、この曲の第1楽章の後半で暗示的に示され、第4楽章の終わりで反復されるEs(ミ♭)→B(シ♭)→C(ド)の音型についても諸説ある。これは終盤にベートーヴェンのごとく執拗に果てしなく繰り返され、そのたびに音楽が止まるため、演奏する側には体力と気力のコントロールが求められるものでもある。

ロシア音楽研究者の一柳富美子氏は、この音型がヨシフ・ヴィサリオーノヴィチ・スターリン(Иосиф Виссарионович Сталин)のイニシャルであるとの説を提唱している。また、ロシア文学者の亀山郁夫氏の解釈はさらに興味深い。

スターリンのEBのイニシャル、このラテン文字をキリル文字に置き換えたとき、EB(イョーブ)!—「糞食らえ、スターリン」の罵倒語になるというものだ。もしそうであるなら、やはりショスタコーヴィチは「二重言語」の作曲家であった、と妙に安心するような気持ちも生まれてくる。

楽曲解説

4楽章がそれぞれ標題をもち切れ目なく演奏される。

第1楽章 革命のペトログラード モデラート ニ短調

序奏部つきのソナタ形式。序奏部はモデラートで、悲壮感をたたえた低弦のユニゾンから始まる。やがてファゴットがアレグロで、発達した序奏旋律を出す(第1主題)。第2主題はベートーヴェンの「歓喜の歌」にも似て、低弦から各声部に歌い継がれていく。終盤で弦楽器のピッツィカートにより、新しい3音の動機(Es(ミ♭)→B(シ♭)→C(ド))が紛れ込んできて、交響曲の最後に重要な役割を果たす。

第2楽章 ラズリーフ アダージョ

三部形式。「ラズリーフ」はロシア語で「氾濫」という意味であり、レーニンがスイスから帰国後、革命のプランを練るべく潜んでいたといわれる近郊の湖の名前である。主部には、オスティナート風の旋律でショスタコーヴィチの音名象徴に基づく動機が現れる。弦楽器の澄んだ響きで始まる中間部の旋律は、将来の革命を暗示するかのように次の第3楽章の主題を先取りしている。

第3楽章 アヴローラ アレグロ

三部形式。巡洋艦「アヴローラ(オーロラ)」はネヴァ河から空砲で革命の合図を送ったと言われる。弦楽器のピッツィカートで奏でるのは「アヴローラの主題」である。それは描写音楽のようで、川面のさざ波を思わせる弦と打楽器のppをバックに第1楽章第2主題が現れ、アヴローラ号が人々の前にその姿をあらわす。音楽がfffのクライマックスを形作るとき打楽器が刻むリズムはアヴローラの号砲であり、ここからアヴローラのテーマの展開による力強い前進が始まる。

第4楽章 人類の夜明け リステッソ・テンポ ー アレグレット

まずホルンの燦々たる第1主題で始まる。これまでの主要主題がメドレーのように回想されるが、悲劇的な第1楽章の第1主題によって断ち切られる。フィナーレでは交響曲の主要なテーマが終極的には一つの多声合唱のようになり、朗々たる展開のなか、華やかに楽章を終える。

今回の演奏会は、録音や演奏機会のさほど多くない交響曲第12番を含めオールショスタコーヴィチで揃えられており、演奏者から見てもまたとないプログラムと感じている。この原稿を書いている8月9日(ショスタコーヴィチの命日である)時点ではまだ指揮者練習は行われていないが、新進気鋭の坂入氏がどのようなアプローチでこの3曲に向き合うのか、それによってどのような音楽が生まれるのか、今から大変楽しみにしている。

初演:

世界初演:1961年10月1日 エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮

レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

日本初演:1962年4月12日 上田仁指揮 東京交響楽団

楽器編成:

フルート2、ピッコロ(3番フルート持ち替え)、オーボエ3、クラリネット3、ファゴット3(3番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ1、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、タムタム、トライアングル、弦五部

参考文献:

亀山郁夫『ショスタコーヴィチ 引き裂かれた栄光』岩波書店2018年

梅津紀雄『ショスタコーヴィチとロシア革命 ― 作曲家の生涯と創作をめぐる神話と現実 ―』総合文化研究所年報 第18号 2011年

梅津紀雄『ショスタコーヴィチ(作曲家別名曲解説ライブラリー)』音楽之友社 2005年

千葉潤『作曲家◎人と作品 ショスタコーヴィチ』音楽之友社 2005年

ショスタコーヴィチ:交響曲第9番

決死の皮肉とユーモア

ナチスやソ連当局による規制や弾圧を受け、道を断念したり活動の拠点を国外へ移したりした芸術家は数知れないが、そんな中ショスタコーヴィチは祖国に残り、スターリンや当局が掲げるイデオロギーに翻弄されながらも気丈に音楽活動を続けた。

19歳のときに作曲した交響曲第1番はソ連のみならず、海外の一流オーケストラや指揮者に取り上げられ、その後もレニングラードの誇りとして着実に名声を築いていったが、「プロレタリア文化協会(通称プロレトクリト)」の関係者などの嫉妬を買い、若くして異彩を放つショスタコーヴィチに対して嫉妬心を持つ関係者も一定数いたようで、平等を掲げる社会主義において一人が目立ちすぎるのはイデオロギーに反するといった声もあったとされる。

1930年代半ばにショスタコーヴィチの大ヒットオペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」が各地でロングラン公演を続ける中、モスクワのボリショイ劇場にてスターリンが当作品を観劇するものの途中退席し、2日後にソ連当局の機関紙『プラウダ』にて「音楽の代わりの支離滅裂」と題する記事が掲載され、作品を痛烈に批判されてしまい、しばらく音楽活動の危機を迎えた(※1)。

1939年には第二次世界大戦が勃発し、この間もショスタコーヴィチは1941年に交響曲第7番、1943年には交響曲第8番を作曲している。1944年、ソ連が加わっていた連合軍側の戦況が良くなり、勝利が確実視されてきたころ、彼は勝利をテーマとした合唱付きの壮大な作品の創作を示唆する。当局や周囲の人々も、ベートーヴェンの「第9」に比肩するような華々しい作品を期待していた。友人の批評家に披露した1楽章のスケッチ(※2)もそのような期待に応えそうなものであったという。ところが、作曲を中断し、一から書き直して出来上がった曲は周囲の予想や期待とは大きく異なる、コンパクトな曲であった。全楽章を通しても30分に満たず、第7番や第8番の第1楽章と同等の長さでしかない。曲想も感動的というよりは、ユーモアがだいぶ溢れている。『プラウダ』紙上での批判を経験しており、この状況で茶目っ気を披露したら自分の身に何が起こるか、想像していなかったとは思えない。

世界的チェリストである夫・ロストロポーヴィチとともにショスタコーヴィチと親交が深かったソプラノ歌手・ヴィシネフスカヤの解釈としては、ショスタコーヴィチは自身の芸術家としての唯一の生存戦略を欺瞞に見出した。交響曲第5番の初演時も、作品があたかも社会主義的精神に基づく明るい未来を示しているかのように振る舞い、ソ連当局を満足させたという。

いくら皮肉屋であったショスタコーヴィチとはいえ第9番の創作においてなぜわざわざ音楽家人生を危機に晒すような選択をしたか、答えは本人のみぞ知るが、敬愛していたマーラーが恐れたように、ベートーヴェンから続く「第9」のジンクスを恐れたのだろうか。

案の定、1948年には交響曲第8番を中心に、第9番とともに、芸術分野での思想統制「ジダーノフ批判」の標的となり、『プラウダ』紙上での批判に続いて苦境に立たされるも、1953年のスターリンの死後、ショスタコーヴィチは不死鳥のごとく息を吹き返し、結果としては生涯で15曲の交響曲を残すこととなった。

第1楽章 アレグロ 変ホ長調 2/2拍子

「さながらハイドン」「新古典主義」といった言葉がつい浮かぶ、軽妙な楽章。不穏な和声や変拍子を挟むなど、ショスタコーヴィチらしい筆跡を随所に感じるが、構成としては提示部・展開部・再現部が律儀に登場する昔ながらのソナタ形式となっている。

戦争を抜きにして聴けば、トロンボーンの「ぱっぱーーーーぁぁぁぁ(スビト(急に)ピアノ)」といったとぼけたファンファーレに導かれるマーチ部分におけるピッコロの可愛らしい主題、後に幾度となく主題を再現しようとファンファーレを試みるも他の楽器群に「妨害」されながらなんとかヴァイオリンソロに繋ぐ様子など、喜劇を見ているかのような気持ちになる愉快な曲である。拍子が入り乱れて混沌とした状況を払拭すべく打たれる、大太鼓によるこの曲唯一にして渾身の大砲のような一撃も注目に値する。

長く続いた大戦を回想したり、膨大な数の犠牲者を弔うような感動大作を期待していたところ、戦争に勝っているのか負けているのか、そもそも戦っているのかすらよくわからない1楽章を聞いてソ連当局が大いに困惑したことは想像に難くない。

第2楽章 モデラート ロ短調 3/4拍子

ABABA形式。不規則に4拍子を挟みながらクラリネットが怪しげな主題を提示し、フルートとファゴットに移る。B部分では弦楽器がより規則的なひっそりとしたワルツ調の旋律を奏でる。楽章の締めくくりはピッコロがもの悲しげに旋律を吹いて終わる。

第3楽章 プレスト ト長調 6/8拍子

速く短いスケルツォ。またもやクラリネットが活躍し、1楽章の冒頭の下降系の分散和音を彷彿とさせる技巧的な主題を提示、中間部ではスペインの民族舞踊のような弦楽の伴奏の上でトランペットがソロを吹き、最後は楽器が減っていき収束する。

第4楽章 ラルゴ 変ロ短調 2/4拍子

3楽章から続けて演奏される。ABAB形式の単純な構成ながら、A部分における低音金管楽器の咆哮と、B部分ではファゴットによる祈りや弔いとも取れる長大なカデンツァとの対比が目覚ましい。

第5楽章 アレグレット 変ホ長調 2/4拍子

ソナタ形式。4楽章から続けて演奏され、ファゴットのさっきまでの深刻さはいずこへ、おどけた調子の「上がって下がる」第1主題を提示する。変ホ長調で始まり、愉快かと思わせ、すぐにハ短調で繰り返し、どことなく哀愁を帯びている。オーボエが提示する異国風情漂う部分に続き、ヴァイオリンが下降系のマーチ風な第二主題を提示する。展開部では急に加速したり、シンコペーションを交えて盛り上がり、減速して再現部に入りタンブリンも加わる。金管楽器が第1主題を華やかに吹き、続いてヴァイオリンと木管楽器が第2主題を朗々と、勝利のパレードのように再現する。コーダ部分ではまたテンポが急に上がり、そのまま駆け抜けるように文字通り「チャン、チャン」とあっさり終わる。

※1 この時期に作曲された交響曲第4番は新交響楽団が日本初演を果たしている。

※2 2003年に手稿の中から中断された第9番の初稿と思われる断片が発見されており、現在では録音も存在する。

初演:1945年11月3日レニングラードにてエフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、シンバル、トライアングル、大太鼓、小太鼓、タンブリン、弦五部

参考文献:

千葉潤『作曲家◎人と作品 ショスタコーヴィチ』

音楽之友社 2005年

Hurwitz, D. Shostakovich Symphonies and Concertos – An Owner’s Manual. New Jersey: Amadeus Press. 2006

Vishnevskaya,G. Galina: A Russian Story. London: Hodder & Stoughton. 1985

ショスタコーヴィチ:バレエ組曲「黄金時代」Op.22a

1.芥川也寸志とショスタコーヴィチの出会い

新響が創設される2年前の1954年、ソ連の芸術をこよなく愛していた芥川也寸志は自作のスコアを携えて国交のなかったソヴィエト連邦へ密入国した。現代なら大きな社会問題になりかねない29歳の若者の大胆な行動は、なんとソヴィエト政府から歓待を受け、敬愛するショスタコーヴィチやハチャトゥリアンらと親交を結び凱旋帰国することとなる。

その時ショスタコーヴィチは、スターリン賞第1席やソ連人民芸術家の表彰を受けるなど、ソ連を代表する大作曲家となっていた。しかし、芥川が受けた印象は偉大で英雄的なイメージとは正反対に、絶えず周囲を気にする神経質で気の弱い感じだったという。

それは無理もないことで、彼が30歳の時に大好評を博していたオペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」が、共産党機関紙『プラウダ』により批判され、さらに42歳の時には作品の内容が、社会主義リアリズム(社会主義を賞賛し、人民に革命意識を持たせるべく教育する目的を持った芸術)に合致していないというジダーノフ批判を浴び、レニングラード音楽院やモスクワ音楽院の教授職を解任されるなど作曲家生命の危機に陥っていたのである。

芥川に出会ったその時期は、スターリンを讃えたオラトリオ「森の歌」などの発表によりやっと社会的に復活を遂げた頃であり、オドオドした態度は偉大な作曲家という称号を得ながらもソ連という国で芸術家として生き抜くためには仕方のなかったことなのかもしれない。

2.若き日のショスタコーヴィチ

ショスタコーヴィチの父ドミトリィは度量衡検査所の技師であったが音楽好きで、音楽院でピアノを学んだ母ソフィアの伴奏でよく歌を楽しんだという。

そんな家庭環境に生まれたショスタコーヴィチは、9歳からピアノを始めたものの当初は商業学校へ通っていたが、いち早く彼の音楽的才能に気づいた母は11歳で音楽学校に入学させた。

彼はピアノのレッスンの傍ら作曲もはじめ、13歳で初のオーケストラ作品を作曲し、19歳で交響曲第1番を発表するなど、音楽院長であったグラズノフが「モーツァルト的才能」と絶賛するほどの天才ぶりだった。

さらに、1927年、20歳の時にはピアニストとして第1回ショパン国際ピアノコンクールにソ連代表として派遣され、その後も、交響曲第2番、第3番などの大曲を立て続けに発表するなど、20代前半にしてすでにソ連を代表する音楽家として順風満帆な道を歩んでいた。その後すぐに作曲家生命が危ぶまれることになることも知らずに。

3.バレエ音楽の依頼

1920年代の終わり、ソ連の劇場では古いレパートリーを更新する傾向が現れ、1929年レニングラード国立劇場は「ソ連の生活を称賛する新しいバレエ」の台本コンクールを開催し、映画監督A.イワノフスキーの「ディナミアーダ」(黄金時代)が入選した。

それまでのロシアバレエは、民話やおとぎ話を主題とする抒情的なものが多かったが、この台本は、勇敢なソ連のサッカーチームとそれを妨害しようとする西側のブルジョワ(ファシスト)の対峙という現代的な内容であった。

音楽は、すでに有名な作曲家であり、3つの交響曲やオペラ、数多くの器楽作品や映画音楽を作曲していた23歳のショスタコーヴィチに依頼された。彼は公式審判員の資格を持つほどの熱烈なサッカーファンでもあったため、サッカーを台本にした内容に戸惑ったものの夢中になって仕事に取り組んだという。

4.バレエ組曲「黄金時代」

新しいバレエ「黄金時代」は、ロシアバレエを見慣れていた人々を大いに驚かせた。

体操、アクロバットなどの奇妙な動きやボクシング、トランプ、サッカーなどのシーンがあったほか、カンカン、フォックストロット、タンゴ、タップダンスなど西洋音楽が盛り込まれ、お祭り騒ぎのようなバレエだった。

「黄金時代」は、観客には大いに受けたものの、ブルジョア風の気取った歩き方や振付けのけばけばしさが批判の対象となり、2年間でたった18回上演したのみで幕を閉じることとなった。

ストーリーは、1920 年代のヨーロッパの政治的および文化的状況を風刺的に描いたもので、ソ連のサッカーチームが西側の都市で開催された産業博覧会「黄金時代」に招待され、労働者たちに人気となるが、西側のファシストたちは彼らに八百長試合を持ちかけたり警察による嫌がらせをしたり邪悪な陰謀をめぐらす。ミュージックホールでの奇妙な踊りやスポーツ競技の光景などを織り込みながら、黒人のボクサーや地元の労働者たちとソ連サッカーチームは正しい思想に基づいて友情を築き、最後は、地元の労働者がファシストたちを打倒して、バレエは労働者とサッカーチームの力強い団結のダンスで終わる。

もともとバレエ音楽「黄金時代」は、37曲から構成される2時間余りの曲だったが、全曲版の演奏に先立って、作曲者自らその中の「序曲」「アダージョ」「ポルカ」「舞踏」の4曲をバレエ組曲「黄金時代」(作品22a)として再編し、初演した。

第1曲 序曲

幕が上がる前の序曲と、博覧会の見物客の入場。ショスタコーヴィチの典型的な作風である早いテンポのフーガと目まぐるしく変わるワルツやマーチにより、博覧会場の活気やさまざまなアトラクションが表されている。まるで映画音楽のような情景描写がショスタコーヴィチらしい。

第2曲 アダージョ

ファシストの美人ダンサー、ジーヴァが男たちを誘って舞う妖艶で官能的な踊り。ソプラノサックス、ヴァイオリン、フルートのソロが、いかがわしさたっぷりの頽廃した色っぽさを描写している。カデンツァを含む長大なバリトンのソロは、歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」のベッドシーンの音楽を思い起こさせる。

第3曲 ポルカ

ミュージックホールでの余興として披露される踊りの一つ。一向に進まない1927年のジュネーヴ海軍軍縮会議を風刺した踊りで、「間違った音によるポルカ」との異名を持ち、常に調子はずれの音が混じっているのが特徴的。「平和の天使」と名付けられている。

第4曲 舞踏

ソ連サッカーチームのキャプテンを誘惑しようと妖艶なダンスを踊るが、健全なソ連サッカーチームのメンバーは健康的で陽気な踊りを踊る。ハルモニウム(足踏みオルガン)と弦楽器によって団結した労働者とサッカーチームの踊りが元気なシンコペーションで奏でられる。

黄金時代初演の際のポスター(サンクトペテルブルク演劇音楽芸術博物館提供)

歌姫(ジーヴァ)とファシストのダンス(サンクトペテルブルク演劇音楽芸術博物館提供)

組曲版初演:

1930年3月19日 レニングラードにて アレクサンドル・ガウク指揮 レニングラード・フィルハーモニー交響楽団

楽器編成:

フルート、ピッコロ、オーボエ、コールアングレ、クラリネット、Esクラリネット、バスクラリネット、ソプラノサクソフォン、ファゴット、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、バリトン、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、タンブリン、タムタム、トライアングル、ウッドブロック、木琴、ハルモニウム、弦五部

参考文献:

レフ・グリゴーリエフ、ヤーコフ・プラデーク『ショスタコーヴィチ自伝』ラドガ出版所 1983年

ドミートリイ&リュドミラ・ソレルチンスキイ(若林健吉訳)『ショスタコーヴィチの生涯』新時代社1984年

森田 稔『ショスタコーヴィチ大研究』よりⅠ生涯とその時代 春秋社 1994年

千葉 潤『作曲家◎人と作品 ショスタコーヴィチ』音楽之友社 2005年

梅津 紀雄『ショスタコーヴィチとロシア革命 ― 作曲家の生涯と創作をめぐる神話と現実 ―』総合文化研究所年報 第18号 2011年

亀山郁夫×吉松隆『ショスタコーヴィチの謎と仕掛け』岩波書店WEBマガジン「たねをまく」

森田 稔 ONTOMO作曲家辞典 ショスタコーヴィチの生涯と主要作品」

黒くないクラリネットのおはなし

1.はじめに

タイトルの通り黒くないクラリネットのおはなしをします。クラリネットとオーボエは本体が黒くて、たくさんの銀色の金具(=キー:指が届かないところの孔を開閉できるようにすることで音域を広げたり♯や♭が多い曲の演奏を容易にしたりするメカニズム)がついている楽器というのが一般常識だと思いますが最近は本体が茶色や明るい黄色の楽器も見かけるようになってきました。新交響楽団の’23年4月のコンサートでドヴォルザークの交響曲第7番において本体が明るい黄色でキーは金色のクラリネットを私が使用したところ、団員と一部のお客様からあの黄色い(または白い)楽器はなんだろう?という声があったとのことなのでその楽器について書いてみようと思います。

2.古典クラリネットについて

最初に答えを書いてしまうと、黄色い木材であるボックスウッド(西洋柘植)(※1)で管体が作られているので黄色いのです。実は100年以上昔のクラリネットは主にこのボックスウッドで作られていました。その理由は、当時ヨーロッパで入手できた木材の中では特に組織が緻密で気密性が高く管楽器に最適だったからだそうです。(ザ・クラリネットClarinet Vol.77 P45) 。少なくとも19世紀後半まで、つまりロマン派の中頃までのクラシック音楽は主に黄色いクラリネットで演奏することを想定していたということになります。ちなみにブラームスが晩年にクラリネットの名曲群を作曲するきっかけをつくり、それらの曲を初演した名クラリネット奏者のミュールフェルト(1856-1907)もボックスウッドの楽器を愛用していたようです(https://oehler-spieler.jpn.org/akaiharinezumi.htm)。

右の写真3枚は私が所有する、モーツァルトが活躍した頃の楽器二種類とウェーバーが活躍したころの楽器です。いずれも現存する当時の実物や当時の文献を参考にして現代の工房で製作された複製品です。モーツァルトの時代の楽器(写真1)はキーの数が5個、また有名な五重奏曲や協奏曲などを吹くために普通のクラリネットよりも3度または4度低い音まで出せるよう音域が拡張されたいわゆるバセットクラリネット(※2)(写真2)では拡張低音域用の4個のキーが追加されています。またウェーバーの時代の楽器(写真3)は、キー5個の楽器と音域は同じですがキーが増えて11個になり半音階やトリルが演奏しやすくなっています。どれも本体はボックスウッドでできていて、キーは無垢の真鍮です。ちなみに現代の一般的楽器はリングキー(※3)もいれるとキーの数は20個以上にもなります。この古典バセットクラリネット(写真2)を9月17日の新交響楽団室内楽演奏会で演奏しますので興味のある方は是非お越しください。

3.グラナディラ材による現代の黒いクラリネット

現代の一般的な黒いクラリネットはアフリカ産のグラナディラという木材を使って作られています。素材の色はかなり黒に近い濃い茶色で黒に染色することも多いです。この材料でクラリネットが作られるようになったのは19世紀後半ころのようで、広く使われるようになったのはアフリカの植民地から多くの木材がヨーロッパに多量に入ってくるようになった20世紀にはいってからとのことです(ザ・クラリネット Clarinet Vol.77 P44、https://clarinetto.exblog.jp/i57/ など)。グラナディラはボックスウッドよりさらに密度が高く気密性も非常に高いので管楽器の素材として理想的だったのです。そんなわけで20世紀に入ってからはほとんどの中級機種以上のクラリネットは(オーボエも)グラナディラで作られるようになり100年以上が経過しました。ところが、このままの勢いで伐採していくとグラナディラは絶滅する可能性が高いということが判明し、国際条約で取引に一定の制約が課されるようになりました。とはいっても象牙のように新しい材料の取引は一切禁止というわけではないのでまだグラナディラの楽器は大量に製造されてはいます。でも多くの楽器メーカーがこのままグラナディラ一辺倒ではまずいと考えたのでしょう。最近他の木材によるクラリネットを販売するようになってきました。先祖返りともいえるボックスウッド材だけでなくモパネ材、ローズウッド材、ココボロ材などです。ただモパネ、ローズウッド、ココボロなどは希少な木材だそうでいくらでも取引できるわけではないのはグラナディラと同じそうです(ザ・クラリネット Clarinet Vol.77 P47)。世界最大のシェアを持つフランスのビュッフェ・クランポン社、ドイツの名門老舗のヴーリッツァー社や高級機種で躍進している新興のシュヴェンク&セゲルケ社などをはじめとして各社がボックスウッド材やモパネ材などグラナディラ材以外のクラリネットを販売しています。そしてNHK交響楽団の首席クラリネット奏者の松本健司氏をはじめとして日本のプロ奏者の複数の方がボックスウッドの楽器も演奏するようになってきました。

写真4はボックスウッド(現代)の楽器、写真5はグラナディラ(現代)の楽器です。両社とも同じドイツのメーカーのヴーリッツァー社のものでドイツ管の管体構造のクラリネットですが、キーメカニズムはエーラー式というドイツやオーストリアで用いられているものではなくてフランスで開発された現在一般的に普及しているベーム式のメカニズムを採用した楽器です(リフォームドベームと呼ばれています)。ボックスウッドのほうが上位機種なのでキーが少し追加されていますが基本的には同じキーメカニズムです。

4.ボックスウッドのクラリネットの特長

ボックスウッドの楽器が復活した理由が絶滅を危惧されているグラナディラの代替というだけであったらプロ奏者の方々が使用することはないでしょう。私もお気に入りのグラナディラの楽器を持っているので買い替える必要はありません。ボックスウッドの楽器の魅力はグラナディラの楽器では味わえない、暖かくて明るくソフトな音色、物理的な軽さと柔らかい吹き心地だと思います。それはまさに古典派からロマン派中期までの音楽にふさわしく、作曲された当時の音色に近い音ではないかと思うのです。

私事になりますが、どのような経緯でボックスウッドの楽器の魅力に気が付いてそれを手に入れることになったのかを書いてみたいと思います。私は以前より、モーツァルトの五重奏曲と協奏曲のオリジナル楽譜に書いてあったと言われる普通のクラリネットでは出せない低音域を、それが出せるいわゆるバセットクラリネットで吹いてみたいと思っていました。しかし現代のバセットクラリネットはこの二曲を演奏するだけしか用途がないのにもかかわらずとても高価なために買う気にはなりませんでした(A管として使用することは可能ですが)。そんなとき偶然、モーツァルトの五重奏曲を初演したと思われる楽器を復元した古典バセットクラリネット(写真2)をリーズナブルな価格で譲ってもらえる話が転がり込んできました。コロナ禍で外出も困難な時期、在宅勤務で家にこもっていてSNSを見る時間が大幅に増え、偶然そこで古典クラリネットの名手満江菜穂子さんと知り合ったからでした。即決で入手しました。現代の楽器に比べてかなり演奏至難ではありましたが初演者のアントン・シュタートラーが演奏したものとほぼ同じと思われる楽器(ただし現代に製造した複製品)でモーツァルトの五重奏曲をオリジナルのまま演奏できるようになりたいという気持ちと、オーケストラ活動休止と在宅勤務で通勤不要となった期間をうまく活用して毎晩練習し、そのなんとも言えない暖かくちょっととぼけた感じの音色に魅了されました。そして、新響の室内楽コンサートでモーツァルトの五重奏曲を演奏することができました。そんなとき、ボックスウッド製の現代の楽器が販売されているのを知りYouTubeで演奏動画も見たことで、古典楽器と音色が似ていてモダン楽器の機動性を備えたその楽器を入手してオーケストラで吹いてみたいと思ったわけです。2022年の初夏に入手に成功し、その秋にベートーヴェンのトリオ「街の歌」で本番デビュー、そして4月の前々回のコンサートにおいてドヴォルザークの交響曲第7番でオーケストラ本番デビューというわけでした。練習では共演者や指導者の方から暖かくてよい音がすると言われてとても嬉しかったです。一方でこの楽器の音色は、暗くて重たい雰囲気の曲や楽器の機能の限界を追及するような曲には向かないような気がします。例えばチャイコフスキーやショスタコーヴィチ、そしてマーラー、マメールロワ以外のラヴェルなどには向かないと思います。ということで今回(10月)はグラナディラの楽器を使用します。

音色の違いは、百聞は一見に如かずならぬ百言は一聴に如かず、その音色が聴ける動画をいくつか紹介します。最初の動画(演奏動画1)は、4月(前々回)のコンサートの曲目、ドヴォルザークの交響曲第7番の第二楽章冒頭のクラリネットのソロです。モダンボックスウッド⇒グラナディラ⇒古典ボックスウッドの順で吹いています。古典ボックスウッドはピッチがやや低め(A=430Hz)です。次(演奏動画2)は、前期ロマン派のブルグミュラー(ピアノ練習曲で有名なブルグミュラーの弟)のクラリネット曲の冒頭を比較演奏した動画です。この二つの動画でこれらの楽器の音色の違いをお分かりいただけるでしょうか。ただし演奏しているのが私なので違いは分かってもその素晴らしさは伝わらないかもしれません。そこで三つ目の動画(演奏動画3)はボックスウッドの楽器の魅力を最大限聴かせてくれる名人の演奏。比較動画ではありませんがボックスウッドの楽器の魅力がお分かりいただけると思います。

5.ボックスウッドのクラリネットを扱う苦労

最後にボックスウッドの楽器の難点をあげておきます。それはまさに20世紀以降、材質がグラナディラに取って代った理由といえるでしょう。吸湿・乾燥による体積変化がグラナディラより非常に大きいのです。クラリネットは最上部のバレル(写真2,3,4,5参照)、楽器の上半分の上管、下半分の下管そして最下部のベルの4個に分解できるようになっていて、演奏が終わったら分解してケースに納めます。それらを組み立てるには写真6のように凸部(左)を凹部(右)に差し込みます。凸部の外径より凹部の内径がわずかに大きめになっていて遊びがあり、凸部にはコルクが巻いてあるのでその膨らみによってきっちりと一体化するようになっています。コルクは弾力があるのである程度の力を加えれば回すことができますし、ピッチを調整するために少しだけ抜いた状態を保持もできます。ところがしばらく演奏しているとその部分がカチカチに固まってびくともしなくなってしまうことが頻繁におきました。息に含まれる水分を木材が吸収して膨張したため凸部と凹部の木部同士がきっちりとはまりこんでしまったというわけです。かなりきつくて演奏後にもう分解できないのではないかという恐怖を何度も味わいました。一度はどうにもならなくなって練習中の長い休憩時間に近くの雑貨屋でサンドペーパーを購入して凸部外径を削りました。それもあって最近は落ち着いた感じですがまだ油断は禁物のようです。

もうひとつ、吸湿による膨張と乾燥による収縮のために悲劇がおきました。昨年秋に室内楽コンサートの本番を終えたあとのことです。演奏終了後すぐに水分をとってケースに収納すればよかったのですが、スタンドに立てたままにしてちょっと目を離したらなんと楽器本体の一部に亀裂が走ってしまいました。大ショックでした。演奏時の息の水分を吸収して膨張した楽器本体は内側もまた外側もゆっくりと湿気を含んで膨張し管体内外の歪みが生じてもその応力に何とか耐えていたようなのですが、乾燥した室内で特に空調の風が楽器に当たったことで表面(特に外部の表面)が急激に乾燥して収縮し、まだ湿気を保っている部分との歪みが大きくなりそれに耐えられなくなったのだろうとのことでした。その部屋は空調が入ってるかどうかもわからないほどで風があたっているという認識は全くなかったのですがその説明が一番納得できます。たしかにカラッと晴れて10月末だというのにかなり暑い日でした。楽器の割れというのは結構あるトラブルで、演奏に全く支障がないレベルまで修理ができたとはいえやはりショックです。これからもこのリスクはグラナディラの楽器よりかなり高いとのことでひやひやものです。

最後に、これは苦労ではないのですがボックスウッドは使用して水分に接するとだんだん色が濃くなってくるようです。楽器の最上部のバレルと呼んでいる樽状の部品はピッチ(音の基準高さ)に応じて使い分けるものでこの楽器には長さが少し異なる三つが付属していました。いつも一番長いものを使ってきたところ段々内部の色が濃くなってきました。写真7は一度も使用していないもの(上)といつも使用しているもの(下)のバレルの内部の写真です。使用しているものの色が濃くなっているのがわかるでしょう。古典のボックスウッドの楽器は大体こんな感じの落ち着いた“あめ色”をしています。これは内部なので1年でこんな色になりましたが本体外部は直接水分に触れたりしないので変色するにしてもだいぶ時間がかかりそうです。白に近い黄色の本体に金メッキのキーも派手な感じで良いですが“あめ色”の本体も渋くていい感じです。楽器全体がいつかはこのような色になってくるのでしょうか?さて?何年かかるのか。それまで自分が元気にこの楽器を吹けていられれば良いのですが。

※1:ボックスウッドは日本産の柘植とは微妙な違いがあるようです。“柘植は、ツゲ科ツゲ属の常緑低木で、日本原産の植物です。一方、ボックスウッドは、ツゲ科ツゲ属の常緑低木で、主に欧州原産の植物です。両者は、葉幅や葉の形、葉色などが異なりますが、見分けることは難しいとされています(Wikipediaより引用)”。

※2:バセットクラリネットは普通のクラリネットの最低音(五線の下加線3本目の下のミ)よりも下のドまたシまでが出せる特殊な楽器です。モーツァルトの友人でクラリネットの名手アントン・シュタートラーの発案で当時の楽器職人テオドール・ロッツが製作したと伝えられています。モーツァルトのクラリネット五重奏曲と協奏曲のクラリネットパートそして歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」のなかの長大なアリアのオブリガートクラリネットパートはその楽器のために書かれ、普通のクラリネットでは出せない低い音が使われていたと推定されています。そのオリジナル楽譜やその楽器は現存せず当時の記事や楽器の絵が残されているだけです。それらの資料から推定されたオリジナルの音を出せるように現代のクラリネットを少し長く伸ばして低音が出るようにした楽器が多くのクラリネットメーカーからバセットクラリネットと称して製品化されています。

※3:リングキーは指で塞ぐ孔の周りにある可動式のリングで、孔を指で塞ぐとそこにあるリングキーも一緒に押されて、それと連動したキーにより別の孔も塞ぐことができるもので写真1,2,3の楽器にはまだありません。

第263回演奏会のご案内

今度の新響はショスタコーヴィチ祭り

ショスタコーヴィチは20世紀の社会主義体制の中を生き抜いた大作曲家です。1906年サンクト・ペテルブルクに生まれ、1917年のロシア革命を経験。スターリンに寵愛され社会情勢に敏感に反応しつつ、独自の作品を発表しました。スターリン死後は共産党員となり、1975年に病気で亡くなるまで作曲活動を続けました。暗く心にしみる中にも爆発力と推進力がある作品が多く、現在も根強いファンが多くいます。今回のコンサートでは、ショスタコーヴィチの初期、中期、後期の作品から1曲ずつ選びました。

バレエ音楽『黄金時代』(1930年)

初期の作品は前衛的な音楽が特徴で、西欧の革新的な技法や軽音楽の影響を受けていました。オペラおよびバレエ音楽は初期に書かれたものが多く、『黄金時代』もその一つです。

ある資本主義国で開催されている工業博覧会「黄金時代」に、ソ連のサッカーチームが招待され地元の人々と交流するお話。西側の人々を表すのにフォックストロットやタンゴといった当時西側で流行していた音楽を用い、ソ連市民は行進曲や歌謡的な音楽を用いて描き分けています。プロパガンダ的な要素が強いですが、ショスタコーヴィチのユーモアが効いています。今回は序曲、アダージョ、ポルカ、踊りの4曲からなる組曲を演奏します。

交響曲第9番(1945年)

スターリン独裁体制において「社会主義的リアリズム」が提唱され、中期の作品はこれに基づいた作品が目立ちます。第二次世界大戦中に書かれた戦争3部作の最後の作品ですが、7番や8番とは違い、短く室内楽的な作品です。このため、勝利を祝うベートーヴェンのような「第九」を期待していた当局から批判されることになりました。

交響曲第12番「1917年」(1961年)

1953年にスターリンが死去し、ソ連は「雪解け」の時代が始まります。激しい弾圧は終わり、限定的ながら自由も得られました。ショスタコーヴィチは8年ぶりに交響曲の作曲に取り掛かり、交響曲第4番などの初演もようやく実現しました。

交響曲第12番は「1917年」と標題がついています。1917年とはレーニンによる10月革命のことで、ソヴィエト政権は翌年3月に第一次世界大戦から離脱しました。元々レーニンを題材にした交響曲を構想していたのですが第二次世界大戦の勃発により計画がなくなり、20数年を経てソ連共産党大会で発表するために作曲されました。「体制に迎合して書かれた作品」として低く評価されることもありますが、そこはショスタコーヴィチ、しっかり聴きごたえのある作品です。

政治や戦争と結び付けて捉えられてしまうショスタコーヴィチですが、このような言葉を残しています。「芸術の中心にあるのはいつまでも人間であり、人間の精神的世界であり、人間の理念、理想、志向である。」

どうぞお楽しみに!(H.O.)

『タプカーラ』再考のとき

『シンフォニア・タプカーラ』を新響が演奏するのは、1979年改訂版の初演を翌1980年4月の第87回演奏会で行って以来、今回で17回目という。40年ほどの間にこれだけの頻度で演奏しているオーケストラは無く、初演に至る由来からみても自他ともに認める新響の十八番(おはこ)と言って良いのであろう。実際作曲者の伊福部氏が初演当初から練習に立ち合っている事もあり、その意図を最も体現した演奏を実現している筈である。あっても不思議はない・・・・あって欲しい(苦笑)。

だが、そうした恵まれた特殊な環境下で演奏している作品だからこその、敢えて言えば悪弊も頭を擡げないとも限らない。入団40年を超えた私自身も、初演を除くとほぼ全ての演奏を経験する僥倖を得てはいる。だが新響のこの曲に対する向き合い方の特殊性が、ともすれば古色蒼然とした後ろ向きのものになってはいまいか?という不安を覚えてもいる事をまずは白状しておこう。演奏の都度「本当にこのような音・このような演奏で良いのか?」との疑問をかねがね抱いて来た。自分でもなかなか整理がつかなかったその不安の由来を、今回初めて1番フルートを吹く機会に・・・・意外かもしれないがこれまでずっとピッコロを吹いており、フルートは初めてなのである・・・・改めて考えてみた。

◆新響入団のころ

1982年9月5日は新響のオーディションを受け、晴れて入団を果たした記念すべき日だ。25歳になる直前。今も鮮明な記憶がある。オーディションの事はまた別の機会に詳述する事を考えているので深くは触れないが、現在と違ってそれは練習の休憩時間に行われていた。つまり練習の合間に審査をする首席奏者以外の団員は全て部屋から出され、且つそれまでのセッティングのまま、自分のパートの席にお行儀よく座っているとは決して言えない各首席と指揮台との間に立たされ、ひと夏かけて練習したモーツァルトのニ長調の協奏曲を吹いた。現在のオーディションと違い、演奏を終えても拍手がある訳でもなし、終えていいものかも良く分からない(苦笑)。良い印象はないとあって、いくつかの曲折や軋轢もあったが、とにかく「サブトップ」という資格で入団を許された。本来はトップの席が空くのでその後任を採る事を目的としたオーディションだったから(事前にそう聞かされてもいた)つまりは補欠合格だった訳で、実はこれが後々まで境遇に影響するに至るのだが、とにかく入れば何とかなろうとの一心で対応。浅慮だったのである。

合格者は次の休憩時間を利用して団員の前で自己紹介の挨拶しなければならない。不合格者は自己紹介の必要もないので帰ってしまうから、まぁ勝ち残りという訳で、オーディション後の練習を聴く事になった。実はこの時初めて新響の音を耳にしたのである。伊福部氏の『日本狂詩曲』で作曲者も来ている。指揮は当然ながら芥川氏。ヴィオラのソロに始まる最初の楽章『夜想曲』は無難に過ぎた。次の第2楽章『祭り』に移る。クラリネットの軽快な走句の後に初めて強奏のテュッティとなった。

「!!!」 驚いた。

「なんでこんなに音が汚いんだ!!」

◆表現意慾と演奏技術

演奏者とは、常にその持てる技術の壁と向き合い、自分の表現を実現したいという欲求との間に折り合いをつける事を余儀なくされる立場にある。重要な事はこの折り合いをどのようにつけるかである。持てる「技術」と譜面から読取った音楽をこのように表現したいという「意慾」との関係性(バランス)を分類すれば、次の3点に絞られる。

①意慾>技術

②意慾<技術

③意慾=技術

単純な図式である。③が理想との予感は誰しもが抱くであろう。だが特にアマチュアの場合には①か②の状況にある。そして練習を通じて③に少しでも近づける努力を怠らない事がオーケストラの活動姿勢や運営を決定するのである。これは当然個人の次元でも同様で、そうした個人の考え方や努力の方向が、その集積たるオーケストラの演奏を性格づける図式となろう。

私は学生時代を通じ、②を徹底的に指導された。すなわち「自分の技術の内のりで表現をせよ」という事で、この徹底によって所謂『カラヤンコンクール』優勝(1978年)の形で実証されていた。欧米の音楽大学の現役学生(日本ではこうした学生は「アマチュア」とは見做されないが、彼の地では演奏でメシを食っていない学生は全てアマチュア扱い・・・・少なくともプロではない・・・・なのである)によって編成された複数のオーケストラを凌いでの優勝とあって、②の関係性を疑いの余地なきものと心得ていた。

個々の奏者のレヴェルでは敵いようがない。だが、例えばバトントスの技を磨く事で4人のリレー競技ならメダルも取れると同様のあり方が、オーケストラにも、否オーケストラだからこそ通用する事をその時知ったのだった。

例えばff(フォルテシモ)の強奏部分があるとすれば、それを演奏する各員は自分の持てる音量の幅の中で対応する。大きな音だからと言って音質が変わったり、況してや音が割れたりする事は許されない。それは既にその者の技術の範囲を超えている事(すなわち①意慾>技術)を意味する。これが自分にとっての「常識」だった。この日新響の音を聴くまでは・・・・。

新響のサウンドを汚いと感じたのは、このオーケストラが極限まで(そう、極限まで)①を突き詰める団体だったからで、瞬時にそれを感じ取る事は出来た。というのも先述のコンクール以後、その学生オケでも「表現意慾と演奏技術」のバランスを如何にするか?を巡っての議論が起こり、それは当然に運営や指導陣の人選までに影響を及ぼして、半年間に及ぶ事実上の活動停止状態をもたらした事を経験していたからだった。その時は「情熱か技術か」というスローガン?だったが、これは言葉こそ異なるが前述した①か②かいずれを優先するかを選択する議論にほかならない。我々は当然のように②をあくまで推し進め、最終的に①を信条とする連中が別のオケを作って袂を分けたが、当然我々からみて彼らは「異端」の存在だった。故に新響のオーディションを通ってからそうした異端の真っただ中に飛び込んでしまった事に肌身で勘づいたのだ。何を迂闊と言ってこれほどの迂闊もあるまい。芥川氏は「ボテボテのピッチャーゴロでも、一塁にヘッドスライディングする高校野球こそがアマチュアのあるべき姿」と広言し、新響にもそれを求めていると後で知った。せめてオーディションを受ける前に一度くらいその演奏を聴いておけよ・・・・その時になって自分を責めたが、後の祭り。

とはいえせっかくオーディションに通ったので「異世界」に加わった。大丈夫きっと何とかなる、とけなげにも信じていたのだ。翌年には1番フルートの席にも就いた(一応サブトップなので)。そこで自分の技術の範囲を守ってソロを吹くと「お前の演奏はおとなし過ぎる」という。はっきり「つまらない」とまでいう奴がいる。腹立たしさからどういう演奏なら良い演奏なのかを訊けば、気合が足りない、もっと気合を入れろという。ああ気合ね、案の定・・・・でも高校時代、全国大会の常連だった吹奏楽部で、上級生に散々気合を入れられて来たわが身にとっては、今でも最も嫌いな言葉だ。そこで「どうやったら演奏に気合が入るのでしょう?」と、その中身をもう少し具体的にご教授願えば、要は「音が割れてもいいから音量を上げ、ピッチも上ずるくらいに上げる」。そうした演奏の事らしい。冗談じゃない!

その瞬間オーディション時の事を思い起こした。そもそも補欠合格になった理由が「音が小さい」だったのだ。この話をしても今では団内の誰も信じてくれないが(笑)、これは正真正銘の事実。「音」といっているものの中味が、彼我で違い過ぎており、話が通じなかったのだと悟った(これも気づくのが遅い)。譬えて言えば、向こうは明日の仕事の事も終電の時刻も関係なく、潰れるまで呑んだその量を自分の酒量と言っているのだ。酒に関しては身に覚えはいくらでもある事ながら、こと演奏に於いてそのようなものを自分の「酒量」とは断じて受け容れられない。ギャップは海より深く山より高かった。

そしてひと度そんなギャップを悟ると、こんな音につきあう事をしなければならないくらいなら辞めようかと真剣に考え、別のオーケストラ結成にも参画した(今だから言うと、その団体とはいまも高レヴェルに活動を続ける『ザ・シンフォニカ』である)。

それでも辞めなかったのは、ある時から「自分の技術の範囲内での表現」と言いはしても、ではその自分の現在の「技術」とは一体どれほどのものなのか?と考え始めたからだった。技術の拡充を図る方法の具体性に疑問を持ったのだ。音量もその範疇にある。

大した技術もないその内のりで、ちまちまと表現して矮小な満足を得ているだけではこれ以上に進歩はない。むしろ異端の環境に身を置いた事を奇貨として、自分の技術の幅を拡げる場と捉えて対応する事を考えるべきでは?それでようやく毎週練習場に足を運ぶ自分に折り合いをつけた。

そうこうするうちに決定的な一事があった。『未完成』の練習の折の事だから1985年の入団3年目。1番フルートの席にいた。第1楽章の息の長いソロを吹くと、指揮の山田一雄氏が棒を止め一喝。「そこはもっと、切ったら血の出るような音で吹いてよ!」。「注意」ではない。はっきり叱られたのだ。いま新響を振るマエストロは誰しも団員を練習の場で叱る事は皆無だし、当の山田氏ものべつ幕なし怒っていた訳でもない。そしてこちらとしても相応に「気合」を入れて演奏していただけにこれは結構ショックではあった。「切ったら血の出るような音を出せ」って、つまり「お前の音には血が通ってない」っていう意味じゃないか。音に血なんか通うわけねぇだろ!!バカヤロー。呑んで荒れた。

更に2年後、『ダフニスとクロエ』のソロでは「エチュード(練習曲)みたいに吹いている」と、これまた有難くも手痛いご指摘を賜った。まったくなぁ。いずれにせよこうした事態を経験してこちらも意地になった事だけは確かである。本番までには血の通った音が出、「練習曲」に終わらぬ演奏が出来た事は、自分の名誉のため、敢えて付記しておく(因みに氏とはその後新響以外でも接点が出来、『アルルの女』のソロを吹いた折には当初から賛辞も得て、その後の共演を期待出来る段階に入ったが、直後に亡くなった)。

辞めずに済んだもうひとつの理由は、新響にも「意慾>技術」のあり方を見直そうとの動きが出てきた事がある。これは新響だけではなくアマチュアオーケストラ全体の気運でもあったと考えている。芥川氏の晩年には新響は技術的に(この技術とは合奏に於けるそれの事)行き詰まり、その打開策を模索していた。そこに高レヴェルの技術を持つ若い世代を迎え、彼らの技術相応の表現を具現化すべき変革は焦眉の急となっていたのである。当方の「信仰」に基づくノウハウの提案も漸く迎えられる土壌が出来たと言える。それまではいくら提議してもその都度無視され続けていたのだった。当時は既に首席奏者になっていたので、インスペクターや演奏委員長としての立場を通じても、その方向性を明確に打ち出す事が出来るようになっていた。

芥川氏の歿後数年にして、ハバロフスクからヴィクトール・ティーツ氏を招いた時に、その音に対する要求を目の当たりにして気づいたが、芥川氏は旧ソ連(ロシアも未だに伝統を引き継いでいようが)のオーケストラのサウンドを新響に求めていたように思う。それは金管楽器に最大限の音量を要求し、それをベースとして、弦楽器を始めとするその他のセクションにも対応し得る音量を求めるスタイル。これは体格も奏法も異なる日本人にはそもそも無理なものだった。音が荒れる訳である。

という次第で、その後の変革は必然的に急速に進んだと考えている。意慾と技術のバランスは抵抗なく「意慾<技術」に転換していった。もちろんこれは大局的な流れであり、細部を見れば今もいくらでも問題を見出せよう。だがこれまで述べたような流れを知る身としては、感慨を禁じ得ぬものではある。こうした自分の内側と、取り巻く環境の変化によって、辛うじて新響での命脈を保てたのだと今にして思う。

◆新響と『タプカーラ』の現状

長々と個人的な新響との距離感と、表現意欲と技術とのバランスの推移について書いたのは、こうした流れの中で頻繁に演奏され続けてきた『シンフォニア・タプカーラ』の現在について言及したかった為だ。正直に告白すると、私はこの曲の演奏に臨む都度、過去の亡霊を見る思いがする。どうした事かこの曲に代表される伊福部作品そして他ならぬ芥川氏の作品に限って、表現意欲が各員の持てる技術を超えてしまって、それを無意識に「是」として憚らない状況が繰返されて来ている。『シンフォニア・タプカーラ』という曲名を目にしたとたん「思考停止」のトランス状態になっているのでは?と考えざるを得ない演奏箇所がやたらとある。簡単に言えば相変わらず音が汚いのである。アンサンブルの観点からも、音程を確認するべき部分からも、音量のバランスから言っても時間をかけてじっくり取組む必要を感じるが、いつもそうはならずに終わる。

象徴的な話がある。芥川氏が亡くなった直後に行われた1989年5月の追悼演奏会での事だ。新響は『エローラ交響曲』を演奏したが、指揮をした外山雄三氏がリハーサルの冒頭に「新響さんで芥川先生の曲を演奏するのは、ベルリンフィルでブラームスをやるようなやりにくさがあるんです」と語ったのを記憶している。冗談半分の言ではあったが、意外な本音がそこには含まれていたように感じる。これは新響が伊福部作品、とりわけ『タプカーラ』を演奏する場合の、指揮者全般の心根にも通じるのでは?との想像をどうしてもしてしまう。

「新響だから『タプカーラ』は知り尽くしている筈。自分が殊更に何かを付け加える必要はない。それより他の曲の練習に時間をかけたい」

「変な汚い音がするけど、伊福部先生直々の指示に基づく、深い意味のある音なのだろう」

などと、明言はもちろんしないが、こうした考えが指揮者の裡に起こっても不思議はないような気がする。如何せん、かつては作曲者が必ず練習に立ち会っていたという、他に例を見ない特殊な団体なのだ(但し、伊福部氏ご本人は新響がどんな演奏をしようが「大変結構です」「お好きなようになさってください」しか言わない人だった)。という訳で指揮者は良く言って「新響にお任せ」、はっきり言うと腰が引けている。つっこみ不足な指揮者の姿勢は当然トレーナーの指導にも反映するから、やはり掘下げ不充分を来たしかねない。

そして対する新響も殆ど根拠のない「本家意識」を漠然と抱き、先祖返りのようなサウンド・・・・それを芥川氏以来の伝統とでも錯覚していようか?・・・・での演奏を繰り返す。という次第で、指揮者・オケ双方が真摯に作品の詳細を見直す事無くここまで来てしまった感がある。

恐らくは40数年間に17回、すなわち平均すれば2年に1回という演奏頻度も、作品との対峙に於いてマイナスに働いている要素となっているのではあるまいか?10年間は同じ曲を演奏しないという新響の選曲ルールは、作品に対する良い意味でのリセット感覚をもたらしているように思うが、伊福部(そして芥川)作品については当然の如くこのルールの適用外なのだ。時間をかけ、距離を置いてこの作品を見直す、という機会に明らかに欠けている。これは作品にとっても、新響にとっても不幸な事では?というのが偽らざる(あくまで個人的な)感想である。

使用している譜面にも大きな問題が内在している。現在団が保管し実際の演奏に使用しているパート譜は、1980年の改訂版初演に際し、作曲者の手書き総譜(スコア)から当時の団員個々が筆写した譜面である。初演に向けての全員参加・手作りの美談とすべきなのだろうが、写譜は相当に慣れた者が行っても誤りを生じるリスクは避けられないものだ。現に演奏の現場でこれまで数々の誤りが発見され、その都度部分的な訂正がなされてきた(が、全てを訂正しきれていない)。

更に現在流布している作曲家協議会編のスコアは、初演時の元となったスコアとは異なっている。指揮者の手元に置けるスコアは現在これしかない。その為現在指揮者のスコアと我々の手元にあるパート譜には無数といえる異同が存在し、本来であれば混乱を来してもおかしくないレヴェルと言える。「同床異夢」と言ってよいこの状態が表面化しないのも、この曲を巡るオケと指揮者の特殊な関係性に由来するように感じる。

団所有のパート譜には、改訂直後の初演に向けた練習の場で伊福部・芥川師弟の間のやり取りの結果決定した「改変」・・・・2回ある1拍ずつのゲネラルパウゼの一方を1拍増やした・・・・の跡が刻まれているが、現在のスコアはこの改変後の結果を記すのみなので、パート譜はその経過を刻む文献としての歴史的価値をもつ。とはいえ指揮者との齟齬(そご)必定の状況の譜面を使用し続ける事にはいい加減見直しが図られなければならない性格のものと考えるべきで、 実際個々のパート毎の対応が図られつつあるのが現状である。

60余年に亘って先人たちが営々と培ってきたものは貴重であり、最大限尊重されるべきで、それを否定するつもりは毛頭ない。

が、そうした歴史を踏まえた上で、こと『シンフォニア・タプカーラ』の現状については、新響との関係性に於いて、実は緊密な関係あるが故に顕在・潜在いずれにも様々な問題を抱える作品となっている事に、最近になって改めて気づかされた。

以上に述べた事は当然ながら演奏する側のあり方に属する問題である。聴く人が新響の『タプカーラ』に求めるべきものは当然ながら多様。「芥川也寸志と新交響楽団」時代の『タプカーラ』こそを至上至高の演奏として、「現在の新響」にそれを求めて会場に足を運ぶ人が今も一定数はいるに違いない。が、我々がオーケストラとしてあるべき方向性を追求してゆくと、そこで求められるものとの距離は隔絶する一方になる事を避けられまい。そしてその隔絶を恐れて根拠の薄い「伝統」に従う姿勢にも限界が来ている。

身近過ぎるほど身近にあることで、この作品との接し方に、我々は今後悩み続ける事になるだろうとの予感がある。芥川氏の謦咳に接した団員は現在では20人ほどか?当然今後は年々少なくなっていく。そうした流れの中で何を継承し、何を変えて或いは捨て去らなければならないか?についての結論を迫られている事に真摯に悩み、取組む時なのだ。

今回新響とのしがらみ?の無い、まさに次世代の中田延亮氏を迎えての『タプカーラ』の演奏が、その真摯な取り組みへの嚆矢(こうし)となる事を切に願う。

ファリャ:バレエ音楽「三角帽子」全曲

新響ではこれまで数多くの「バレエ音楽」を演奏してきた。以下にその一部を挙げた(数字は初演年):

・ストラヴィンスキー/「火の鳥」 (1910)

・ストラヴィンスキー/「ペトルーシュカ」 (1911)

・デュカス/「ペリ」 (1912)

・ラヴェル/「ダフニスとクロエ」 (1912)

・ドビュッシー/「遊戯」 (1913)

・ストラヴィンスキー/「春の祭典」 (1913)

・ファリャ/「三角帽子」 (1919)

・プーランク/「牝鹿」 (1924)

これらは新響が過去に演奏したバレエ音楽の半数近くを占めるのだが、かなり短い期間で一挙に生を受けていることに気付くはずだ。そう、これらの作品はすべて一人のロシア人プロデューサー、セルゲイ・ディアギレフ (1872-1929) との関係のなかで生まれたものである。

美術雑誌の主宰を足がかりに、大々的な展覧会の成功などでロシア芸術界における地位を高めていたディアギレフは、進出先のパリでも展覧会や演奏会を企画し、度重なる成功を収めていた。そんな彼がバレエ界に革新をもたらたすことになったのは、実は最大のパトロンであった大公ウラジーミル・アレクサンドロヴィチの死が契機であった。1909年にオペラを中心に予定していた演奏会を縮小せざるをえなくなった結果として、ヴァーツラフ・ニジンスキーやアンナ・パヴロワらを中心メンバーとするバレエ公演が実現し、これが実質的に「バレエ・リュス」(ロシア・バレエ団)の旗揚げであるとみなされる。バレエが芸術ジャンルとしては凋落しつつあったパリでは、総合芸術としての新境地を目指した彼の試みは大きな衝撃をもって迎え入れられた。

もっとも、彼は元々はバレエにそこまでの興味を示していなかったようであるが、これを機に意欲を高め、いよいよ新進気鋭の作曲家への新作委嘱に取りかかっていく。これによる一つの(そしておそらくは最大の)成果として、ほとんど無名に近かったストラヴィンスキーが、いわゆる三大バレエを通じて一挙スターダムにのし上がったのは周知のことである。しかし、委嘱先は必ずしもロシア人にとどまらず、先に挙げたようなフランス人作曲家たち、そしてレスピーギやファリャといった変わり種にも及んだ。ともかく、ディアギレフ、そしてバレエ・リュスが、ロマン派の完全な終焉によって混乱していた20世紀初頭のクラシック音楽界において果たした役割は底知れない。

ディアギレフがマヌエル・デ・ファリャ (1876-1946) への委嘱に至った詳らかな経緯は定かではないが、おそらくスペイン風味の作品を求めることでそれまでとは毛色を異にしようとしたのだろう。ファリャはもともと、パントマイム作品としてこの「三角帽子」を独自に準備していた(当初は「代官と粉屋の女房」という実に安直なタイトルであった)。そこへディアギレフからの依頼が来たものだから、都合は良かった。1917年にはいったんパントマイムとして20名足らずの小オーケストラによって初演されたが(指揮をつとめたのは奇しくもトゥリーナであった)、バレエとしての上演にあたって2管編成に拡張、音楽そのものも結局かなり書き換えられた。1919年に行われたバレエ版の初演時には、やはりスペイン人である、かのパブロ・ピカソが美術を担当したことは特筆に値するであろう。

バレエ音楽は当然ながら踊るために書かれているから、根底には愉しさが横たわっているものだが、そうしたなかでもこの作品は本当に天真爛漫で、底抜けの愉しさは群を抜いている。断じて難しいことを考えず、まずは目まぐるしく移りゆく音楽の流れに身をゆだねていただくのがよい。しかし、それは決してこの作品が芸術的に軽んじられてよいことを意味しない。細かい場面設定一つひとつが、音楽と密接に結びついて、鮮やかに表現されている。絶対音楽的な目線でも、一度聴いたらたちまち耳に残りそうな麗しい旋律群、クセになるリズムの扱い(特に随所で現れるヘミオラの効果は見事である)、独特の和声観などは、いずれも他国発のクラシック音楽には見受けられないものである。J.S.バッハは「フランス組曲」や「イギリス組曲」といった舞曲集を残したが、この作品はさながら「スペイン組曲」であると言えようか。

簡単に筋書きだけ述べておく。舞台はアンダルシア。主要な登場人物は代官(コレヒドール)、粉屋、そしてその女房のわずかに3人である。タイトルの「三角帽子」というのは、この代官が被っているものであり、社会的地位や権威を象徴するという。語感からはパーティーグッズのような様相が想像されてしまうが、実際には横からではなく上から見て三角形であるということだ。

この作品に登場する代官は、芸術作品におけるプロトタイプ的な権力者像としてご多聞に漏れず、やはりろくでもない好色男だ。粉屋の美人の女房に夢中になり、誘惑すべく昼下がりの製粉所に現れる。しかし、気の強い女房は「ファンダンゴ」を踊って誘惑しかえすばかりか、ブドウを手に代官をもてあそぶ。そこへ粉屋も現れ、代官を棒で懲らしめる。代官はその場を逃げ出し、夫婦はふたたびファンダンゴを踊る(ここまで第1部)。

その晩、近所の人々が華麗に「セギディーリャ」を踊っている。粉屋は人々に勇ましく「ファルーカ」を踊ってみせる。音楽がいささか不気味な雰囲気に転じると(ここで現れる有名な「パロディー」については、あえて伏せておこう)、なんと粉屋が無実の罪で警察に連行されてしまう。代官の罠にはまったのである。クラリネットが模倣する鳩時計が夜の9時を告げると、ふたたび代官が現れて「ミニュエ」を踊り出す。突如として音楽が騒々しくなり、代官がうっかり水路に転落するさまが表現されると、それを助けた女房との押し問答に入る。しまいには銃による脅し合いにまで発展し、女房が逃げだした隙に代官は家に忍び込んで、濡れた服を脱ぎ捨てる。

そのころ、這々の体で逃げ出してきた粉屋は、脱ぎ捨てられた代官の服を見て仰天するが、すぐさま復讐の策に思い至る。彼は代官の服に着替えてふたたび出て行ったのだ(ここまで第2部)。やむなく粉屋の服に着替えた代官は、逃げた粉屋を捜す警察らに袋叩きにされ、平和を取り戻した夫婦は近所の人々と陽気に「ホタ(終幕の踊り)」を踊り明かすのであった。

実はファリャは芥川先生のお気に入りの作曲家の一人であったらしい。1988年には新響でも、自身の提案によって驚異のオール・ファリャプログラムを実現させている(第119回演奏会。奇しくもこれが氏にとって最後の定期登場となった)。トリには「三角帽子」の第2組曲。練習ではどれだけキリが悪くても、残り時間が迫ると無理やり「終幕の踊り」に移り、実に楽しげに振っていたと伝え聞く。

氏の生前を知る団員もしだいに減りつつあるが、その精神は脈々と受け継がれている。言わずもがな「タプカーラ」ともども、氏の想いをも乗せた演奏会となることをどうかご期待いただきたい。

初演:

パントマイム版:1917年4月7日、エスラバ劇場(マドリード)にて

ホアキン・トゥリーナ指揮

現行版:1919年7月22日、アルハンブラ劇場(ロンドン)にて

エルネスト・アンセルメ指揮

楽器編成:

ピッコロ (フルート持ち替え)、フルート2 (1番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ (オーボエ持ち替え)、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、カスタネット、小太鼓、大太鼓、トライアングル、シンバル、タムタム、木琴、グロッケンシュピール、テューブラーベル、ピアノ、チェレスタ、ハープ、弦五部、メゾ・ソプラノ独唱

参考文献:

『ファリャ バレエ音楽《三角帽子》全曲』 全音楽譜出版社 2021年

濱田滋郎 『スペイン音楽のたのしみ — 気質、風土、歴史が織りなす多彩な世界への"誘い"』 音楽之友社 2013年

興津憲作『ファリャ — 生涯と作品』 音楽之友社 1987年

R.Buckle(鈴木晶 訳)『ディアギレフ — ロシア・バレエ団とその時代』 リブロポート 1984年

伊福部昭:シンフォニア・タプカーラ 改訂版

昭和15年(1940)に開催されるはずだった「東京オリンピック」は中止となった。それでも国威発揚を狙った「紀元二千六百年奉祝行事」は各地で行われている。あまり知られていないが「聖火リレー」もあった。『北海道樺太年鑑昭和16年版』1)の「明治神宮奉祝文聖火継走行事」の記事によれば、道内各方面から集まった「聖火」は7月7日夜に札幌神社(現北海道神宮)に到着、道内273市町村長の奉祝文が神社外苑綜合運動場にて北海道庁長官に渡され、続いて大イベント「聖舞頌楽祭」が行われた。記事には「伊福部昭氏の揮指(ママ)下に、札幌小樽全楽団の団員六百人が越天楽の奏楽あり、此れに勇崎愛子氏等の古典的な舞踊を配し、世紀の大聖行事は午後九時三十分終了」とある。

伊福部昭は26歳、当時すでに作曲家として知られ、当時の『音楽年鑑』2)にも「作曲家連盟員。札幌農大出身。チェレプニン賞一等入賞」と紹介されている。この日に演奏された「交響舞曲 越天楽」も自作だ。この受賞が作曲者として認められる契機となったが、北海道帝国大学農学部林学実科を卒業後、林務官として働き始めた弱冠21歳であった。当時の国家公務員(主に高等官以上)を収録した昭和13年(1938)の『職員録』3)には「北海道庁厚岸(あっけし)森林事務所農林技手 月63」とある。月給63円は現在の貨幣価値でざっと計算すれば約19万円。作曲は独学で、審査員名にモーリス・ラヴェルの名を発見し、見てもらいたい一心で送ったという。作品を東京で取りまとめた音楽関係者は、はるか道東の若い林務官による作品の破格さに当惑した。外してしまおうとの意見もあったが、送ってみればまさかの第1位。これがデビュー作「日本狂詩曲」である。

「聖舞頌楽祭」の年に林務官を辞しているが、音楽で食べていくのは厳しく、引き続き北大農学部の林学教室嘱託4)として勤めるかたわらの作曲活動であった。ちなみにこのイベントで舞踊を担当した勇崎愛子(本名アイ)とは翌年に結婚するが、伊福部の作品に「シンフォニア・タプカーラ」を含めて舞踊にかかわるものが多いのは彼女の影響が大きいようである。今から43年前の昭和55年(1980)4月6日、本日演奏する「シンフォニア・タプカーラ」改訂版初演時の当団のプログラム冊子5)に、当時65歳の作曲家自身が次のような言葉を寄せている。

作者は、アイヌ語でシャアンルルーと呼ぶ高原の一寒村に少年期を過しました。そこには、未だ多くのアイヌの人達が住んでいて、古い行事や古謡が伝承されていました。

タプカーラとは、彼等の言葉で『立って踊る』と云うような意をもち、興がのると、喜びは勿論、悲しい時でも、その心情の赴くまま、即興の詩を歌い延々と踊るのでした。

それは、今なお、感動を押え得ぬ思い出なのです。

その彼等への共感と、ノスタルヂアがこの作品の動機となっています。(以下略)

少年期を過ごした「シャアンルルー」を知るために、手元の『地名アイヌ語小辞典』6)に見出し語「an-rur」を見つけた。「あンルル」(ひらがなはアクセントを示す)は「反対側の海にのぞむ地方;山向うの海辺の地。――太平洋岸のアイヌは日本海岸を、日本海岸のアイヌは太平洋岸を、それぞれ「あンルル」と呼ぶ」とあった。「シャアンルルー」の「シ」は「①真の、本当の ②大きな」という意味をもつ。an-rurの項目に戻れば、「トカチの古名を「し・アンルル」si-anrur(ずうっと山向うの海辺の地)というが、それはイシカリ地方のアイヌがそう呼んだのだという」。十勝の音更(おとふけ)村(当時は河西支庁管内)で少年時代を過ごした作曲者だから、これに相違ない。

伊福部家は因幡国の一ノ宮である宇倍神社(現鳥取市国府町)の神官として古代から続く家である。その「66世」にあたる利三(としぞう)と母キワの三男として大正3年(1914)5月に生まれたのが昭だ。父の利三は慶応3年(1867)生まれで、明治23年(1890)に神奈川県警察の巡査となった。その後は日清、日露の両戦争に出征、戦後は同39年に北海道警察部へ移り、函館水上警察署長、倶知安(くっちゃん)警察署長などを歴任して大正3年(1914)3月に釧路警察署長に就任した。昭が生まれた時に利三は46歳で、同11年3月に54歳で帯広署長を最後に退職7)、翌年に音更村長となった。当時の市町村長は官選なので内務省人事の一環である。この時に昭は9歳。

明治政府は北辺の守りを堅固にするために北海道の殖民と開拓事業に力を入れていたが、先住民のアイヌにとっては大きな災難であった。土地を奪われて困窮するアイヌが増え、明治32年(1899)に「旧土人保護法」が施行される。土地を取り上げておきながら「保護」するのはアメリカの先住民に対する処遇と同様だが、狩猟採集の伝統的な生活から引き離しての「営農指導」に政府は熱心であった。9歳で釧路から帯広に近い音更に移ってきた少年は、自らの生活と文化を否定されながらも懸命に日々の暮らしを送るアイヌたちの歌や踊りを目の当たりにした。その肉声や旋法、リズムなどに大きな影響を受けたことは想像に難くない。

第1楽章 Lento molto-Allegro

ゆったりと時間が流れる広大なシャアンルルーのレント・モルト。やがて踊りを感じさせるアレグロが近づいてくる。タプカーラとはアイヌ語で「立って踊る」の意だが、3拍子の3拍目、4拍子の4拍目にアクセントがつく。「即興の詩」の字余り・字足らずが独特な興を添える。

第2楽章 Adagio

ハープの下降音型は夕暮れか。ゆったり流れる笛の調べ。音更村の大地に満ちていた空気を、コールアングレと名のつく西洋楽器が奏でる。

第3楽章 Vivace

始まりは「緊急地震速報」の元となったE-H-F-B-F-Gis-Bという不協和音(作曲者の甥・伊福部達東大名誉教授-音響学が採用)。短調でありながら、深刻かつどこか脳天気な雰囲気をも併せ持ちつつ、たたみかけるように突き進んでフィナーレ。

伊福部昭は平成18年(2006)にこの世を去るが、病床でも箏演奏家の野坂恵子に献呈する予定の二十五絃箏曲『ラプソディア・シャアンルルー』を構想し、書き始める直前であったという8)。失われてしまったアイヌたちの「ずうっと山向うの地」への想いは最後まで消えなかったようだ。(文中敬称略)

初演:

原典版:1955(昭和30)年1月26日 米国インディアナポリスにてフェビアン・セヴィツキー指揮 インディアナポリス交響楽団、翌31年3月16日に上田仁指揮東京交響楽団で国内初演

改訂版:1980(昭和55)年4月6日 東京文化会館大ホールにて芥川也寸志指揮 新交響楽団第87回演奏会-日本の交響作品展4

楽器編成:

ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、トムトム3、小太鼓、キューバン・ティンバレス、ギロ、ハープ、弦五部

出典:

1) 『北海道樺太年鑑』昭和16年版 小樽新聞社編 昭和15年 p. 33

2 )『音楽年鑑』昭和16年度 大日本音楽協会編纂 共益商社書店 昭和16年 p. 119

3 )『職員録』昭和13年7月1日現在 内閣印刷局編 同 昭和13年 p. 796

4 )『現代出版文化人総覧』昭和18年度版 協同出版者編 協同出版社 昭和18年発行 p. 342

5 )「新交響楽団第87回演奏会-日本の交響作品展4 伊福部昭」プログラム 1980年4月6日

6 )『地名アイヌ語小辞典』 知里真志保 北海道出版企画センター 1956年

7 )『北海道人名辞書』再版 北海民論社 大正12年発行 p. 567

8 )ウィキペディア「伊福部昭」(出典『音楽現代』2006年4月 p. 95)

この他に伊福部昭公式ホームページ(暫定版)http://www.akira-ifukube.jp/を参照

トゥリーナ:幻想的舞曲集

1.スペインと音楽

スペインの音楽と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるだろうか。大半の人は、クラシック音楽ではなく、フラメンコを思い浮かべるのではなかろうか。確かにスペインには、ドイツやイタリアに比べ、バロックやオペラのような典型的なクラシック音楽は少ないかもしれない。しかし、ここには他国にはない混沌とした歴史があり、その地理的な事情も合わさって、数え切れないほどの民族音楽が存在する。フラメンコはその一つに過ぎず、中にはバグパイプを使う地域もあるくらいである。

スペインは地理的には、ユーラシア大陸の西端に突き出たイベリア半島に位置し、北にはピレネー山脈が、南にはジブラルタル海峡がある。南北からの文化の流入によって独自の文化が形成されつつ、大西洋からは対外的に文化を輸出することが可能だったと考えられる。

また歴史的には、イベリア族やケルト族の流入によりその土地の歴史が始まったと言える。バグパイプを使う地域があるのは、このケルト族の影響である。その後、ローマ帝国や西ゴート王国による支配だけでなく、イスラム勢力であるウマイヤ朝による征服もあった。多くの植民地を持つ大国を経験したかと思えば、アルマダの海戦をはじめとする数々の対外戦争による国力の衰退、そしてウエストファリア条約でのオランダ独立などによる国際的な地位の低下も経験した。このような、イベリア半島で多くの民族・宗教が入り乱れた歴史と、スペイン帝国の栄枯盛衰の歴史は、スペインの民族音楽と世界のラテン音楽を作るのに貢献してきた。と同時に、その経緯があったからこそ、たとえスペインがドイツやオーストリアのようなクラシック音楽大国でなくとも、民族音楽が国民楽派として変容した時、それはとてつもない勢いを持つことになり、聞き手もそのエネルギーを感じることを禁じ得ないと言える。

2.トゥリーナについて

19世紀のスペインでは、王位継承をきっかけとした3回に及ぶカルリスタ戦争を始め、無数の暴動が発生した。他のヨーロッパ諸国が栄えつつある間に、不安定な状態が続いたわけである。それに伴い、芸術の発展も遅れをとっていた。

そんな中、1882年にトゥリーナは生まれた。場所はセビーリャという、アンダルシアの中心都市である。彼はマドリードで学ぶ時期もあったが、1905年には学習の場を国外に移した。スコラ・カントルムという音楽学校があるパリの街である。そこで彼は作曲やピアノを学びつつ、デュカスやドビュッシーなどのフランス人作曲家とも出会っていった。しかし、1907年10月の演奏会において、彼は人生を変える出会いをする。イサーク・アルベニスという作曲家との出会いである。トゥリーナとアルベニスは、ファリャを含めて3人で話す機会があったようだが、ここで注目すべきは、3人全員がスペイン人であったという事実である。アルベニスが語るヨーロッパの音楽観に感化されたトゥリーナは、「ヨーロッパを見据えたスペイン音楽」を書いていこうと意を決するのである。そして彼はパリにいるうちから、スペインを題材にした作品を発表していった。1913年にスコラ・カントルムを卒業すると、第一次世界大戦もきっかけとなって、彼は翌年スペインに帰国した。それから数年経った1919年に書かれた曲が、今回演奏する「幻想的舞曲集」である。彼のスペイン音楽への決意を反映するかのように、スペインの民族音楽をふんだんに活かした作品となっている。

その後トゥリーナは、スペイン内戦により音楽活動を縮小したり、独裁政権の下で活動をしたりしたこともあった。しかし彼は確かに、セビーリャ人としてスペイン独自の音楽を大切にし、その発展に貢献したのである。

3.Danzas fantásticas 幻想的舞曲集Op.22

この曲は、まずピアノ曲として、しばらくのちに管弦楽曲として書かれた。各楽章のスコアには、とある小説から取られた文言が題辞として書かれている。ただしそれらの文言は、楽章の元のイメージになっているだけで、小説と曲に内容面での関連はないようである。むしろ、各楽章で全く異なる雰囲気を醸し出すそれぞれの民族音楽の方が、より重要だと思われる。

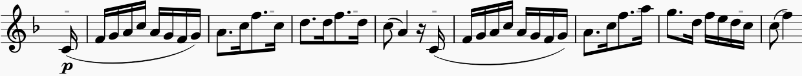

第1楽章 Exaltación 高揚

曲は静かに始まるが、注目すべきは途中から現れる3/8拍子である。これはピレネー山脈の南側に広がるアラゴン地方のホタという民族舞踊であり、この曲ではチェロとティンパニによってレとラが交互に鳴らされる中、木管楽器により旋律が奏でられる 。(譜例1)

譜例1

譜例の1小節目や5小節目では、「レーシーラー」と降りずに、「レーシドシラー」となっているが、これは歌唱でいうところのメリスマ(日本の「こぶし」に似た唱法)のような手法が現れているように思われる。単調な流れにつむじ風のような動きを付けることで味が出ており、スペインの民族舞踊によく見られるものである。

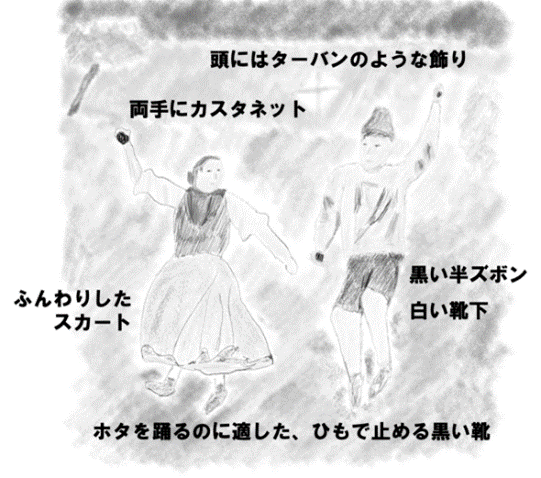

ホタでは、特徴的な衣装を着た男女二人が一組になり、両手に持ったパリーリョス(スペイン民族舞踊で用いるカスタネットのこと)で軽い音を小気味よく立てながら、かかとやつま先で軽やかなステップを踏む(図)。地面から飛び跳ねつつ回る動きにも上品さが見られる踊りであり、楽しそうだ。

図: ホタの踊り

参加する楽器が増えていくと気分が高ぶるが、数小節かけてcediendo(徐々に速度が緩くなる)すると、次に木管楽器やホルン、ヴァイオリン、ヴィオラにより、横向きの流れを持った旋律が出てくる。(譜例2)

譜例2

楽章の後半に現れる同じリズムも、徐々に速度が緩んだのちに出てくる。その時はffで歌い上げられるためか、満を持して登場するように聞こえ、一気に視界が開ける。ニ長調の持つ、喜びを伴った明るい響きが溢れ出てくる。私はこの瞬間に、クラシック音楽とアラゴンのホタが融合するのを見る。

第2楽章 Ensueño 夢

特徴的な5/8拍子のリズムを持つ、ソルツィーコというバスク地方の踊りが展開される。

第3楽章 Orgía 狂宴/饗宴

迫力ある2拍子で前に進むフレーズが強いインパクトを持つ。一方で、落ち着きつつも楽しげな雰囲気が垣間見えるフレーズも聴き逃したくはない。そして全体を通して、ピアノ版より幾分か勇ましさが強調されているように聞こえる。文献により、ファルーカやカンテ・ホンド、パソ・ドブレなどの民族音楽の影響が様々に言及されているが、ここからも分かるように、それほどにスペインの民族音楽は多様性に富み、複雑だというわけである。なお、「狂宴/饗宴」という題とは裏腹に、トゥリーナによると本楽章は、「セビーリャのどこかの小さい家にあるごく普通の庭」での踊りのようである。

さて、ここまで読まれた方は既にお気づきかもしれないが、この曲は民族音楽を存分に使っているとはいえ、スペインの音楽のほんの一部に過ぎない。この曲を聞いて、束の間のスペイン旅行を味わっていただきたいと思うと同時に、スペインに存在する数限りない民族音楽に興味を抱くきっかけとしていただければ、この上ない幸せである。

初演:1920年2月13日 Bartolomé Pérez Casas 指揮 Orquesta Filarmónica de Madrid (Teatro Price in Madrid)

楽器編成:フルート3 (3番はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、鐘、シンバル、太鼓、グロッケンシュピール、トライアングル、ハープ、弦五部

参考文献:

Downs, L., Spanish dances and the piano music of Albéniz, Granados, Falla, Turina, and Mompou. The University of Oklahoma. 2010.

Draayer, S. R., Art song composers of Spain: an encyclopedia. Scarecrow Press. 2009.

Marco, T., Spanish music in the twentieth century. Harvard University Press. 1993.

上原由記音/濱田滋郎『粋と情熱 スペイン・ピアノ作品への招待』ショパン 2004年

ギルバート・チェイス(館野清恵訳)『スペイン音楽史』全音楽譜出版社 1974年

濱田滋郎『スペイン音楽のたのしみ 音楽選書』音楽之友社 1982年

読売日本交響楽団ホームページ 交響詩 <幻想舞曲集>プログラムノート

“https://yomikyo.or.jp/pdf/book/orchestra-201609-01.pdf”

(最終閲覧日:2023年5月23日)

オレゴンシンフォニーホームページ プログラムノート

“https://www.orsymphony.org/concerts-tickets/program-notes/1819/pablo-villegas/#Turnina”(最終閲覧日:2023年5月23日)

Turina, Joaquín. Danzas fantásticas. Jordi Masó. Naxos: 8.557150 (CD), tracks1-3. Recorded 2003. Liner notes for Danzas fantásticas, 2-4.

Turina, Joaquín. Danzas fantásticas. BBC Philharmonic. Chandos: 10753 (CD), tracks1-3. Recorded 2011. Liner notes for Danzas fantásticas, 6-7.

指揮者 中田延亮氏に聞く

今回の演奏会で初めて中田延亮氏をお迎えするにあたり、インタビューを行いました。音楽との出会い、演奏会へ向けた期待、指揮者としてのポリシーなど、興味深いお話をたくさん伺えましたので、どうぞご一読ください。

人生の方向を変えた「エグモント」の衝撃

■まず、音楽やオーケストラとの出会いからお話を始めさせていただきましょう。

子供の頃、ピアノを習っていた時期もあったのですが、あまり好きになれずに、やめてしまいました。音楽との本格的な出会いということになると、京都の中高一貫校に入学してオーケストラ部に入ったことがスタートになります。最初、楽器はチェロをやりたかったのですが、新入生の枠がすでに埋まっているという理由で断られ、連れて行かれたのがコントラバスの部屋。それが、その後ずっと自分の相棒となる楽器との出会いでした。