ドビュッシー:交響詩「海」

印象派音楽

ドビュシーは印象派音楽の代表的作曲家とされている。そもそも印象派音楽とは何だろうか。その時代背景から見ていこう。

印象派の中心となったのは19世紀後半から20世紀初頭のフランスである。バロック期から19世紀中ごろまで音楽の主流はドイツであり、フランス・パリにおいても活躍するのはドイツ出身の作曲家ばかりであった。サン=サーンス、フランクらフランスで音楽を学んだ作曲家はそんな状況から「フランスにもドイツに負けない正統的な器楽文化を」という目的で国民音楽協会を設立する。国民音楽協会はソナタ形式や交響曲や弦楽四重奏曲といったドイツ風の堅牢な形式を導入しようとした。事実近代フランスの交響曲や室内楽の傑作はこの協会設立後の産物である。しかしサン=サーンスらの次の世代、ドビュシーやラヴェルのころになると、協会の方針を拒否し、フランス独自のアイデンティティを確立しようと、フランス的な「軽さ」を導入しようという動きが広がる。

さらにこの時代のフランス芸術は航海技術の向上により流入するようになった異国文化へ強い関心を抱いていた(エキゾチシズム)。絵画の印象派が日本の浮世絵に影響されたことは有名である。音楽においてもその傾向は見られ、この時期には異国の名を冠した曲が多数作られている。エキゾチックな要素が西洋の伝統的な語法を拡張、あるいは解体する方向へと作用していくのである。

こうして生まれた新たな音楽の作風を当時の批評家たちは絵画の印象派になぞらえて「印象派音楽」と呼ぶに至った。

印象派音楽と捉えられるドビュッシーの『春』を酷評したサン=サーンスは、古典的な音楽を取り戻そうとしつつもこう述べている。「近代の和声が基づいている調性は死の苦しみにある。それはもっぱら長調と短調の2種類だけであることのせいだ。古代の旋法が登場するであろう。そしてそれに続いて無限の多様性をもった東洋の旋法が音楽に入り込むであろう。(中略)そこから新しい芸術が生まれるであろう」。異文化の流入により新たな音楽の潮流が生まれる時代にサン=サーンスも葛藤しつつもそれを受け入れ、自身の曲に取り入れる姿勢を見せている(『動物の謝肉祭』の「水族館」、「幻想曲」)。

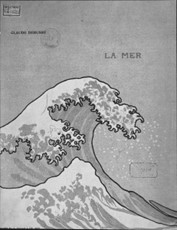

ドビュッシー自身も1889年のパリ万博でジャワや中国の音楽を聴き、強い影響を受けた。また「海」の初版スコアの表紙に葛飾北斎の『富嶽三十六景』のひとつ『神奈川沖浪裏』を採用している。

「『海』初版スコアの表紙」

印象派音楽とドビュッシー

しかしドビュシー自身は印象派であることを否定している。ドビュッシーの作風が世に知れ渡っていた1908年に出版者ジャック・デュランに宛てた手紙で自らの作品を「馬鹿どもが『印象主義』と称するもの」とした上で、次のように書いている。「この印象主義という用語は、とりわけ芸術における最も素晴らしい神秘的な創造主であるターナーにそれをまとわらせて憚らない美術批評家たちによって、可能な限り悪用されてきた用語です!」

「印象」という言葉はモネの『印象・日の出』という絵画に由来しており、この絵が風刺新聞に皮肉交じりに取り上げられた際に「印象派」という語で評された。この語には新たな芸術趣向を揶揄する意味合いが込められており、ドビュッシーもそれを快くは思わなかったのであろう。

ドビュッシーの音楽

ドビュッシーは印象派(impressionnisme)よりも象徴派(symbolisme)からの影響を受けているとされている。象徴主義芸術は人間の内的な形なき思想や観念を、神話や文学のモチーフを用いて表現する手法を用いている。象徴派の詩人たちと交流が多かったドビュッシーは、楽曲の題材として象徴派作家の詩に取り上げられるものをいくつか採用している(『月の光』『牧神の午後への前奏曲』)。

ドビュッシーは作曲法としては印象派音楽と共通するものを用いてはいるが、作曲の題材としては風景や日常生活などを題材とした印象派とは異なる趣向を持っていた。

サン=サーンスらの古典派志向の活動に反して、新たな趣向を持つ楽曲を発表していったドビュッシー。その様式を分類に当てはめて理解するため、当時の批評家たちは印象派という語を用いた。このカテゴライズが現代まで残り、ドビュッシーは印象派音楽の代表として認知されている。音楽史における時代転換の一役者として、ドビュッシーは時代の代表たりうるだろうが、印象派という分類に収まるかは疑問の残るところである。

ドビュッシーは後年こう語っている。「音楽はその本質からして厳格な伝統形式の中で流れることはできない。(中略)音楽は、色彩と時間にリズムを与えたもの」。この観念は『海』で実体化されている。

『海』ができるまで

『海』は1905年に初演された。1903年に指揮者メサジェに宛てた手紙には「私は次のような題を持つ3つの交響的素描を作曲しています。1:サンギネール諸島付近の美しい海、2:波の戯れ、3:風が海を躍らせる、総題は『海』です。おそらくあなたは、私が船乗りとしての素晴らしいキャリアを約束されていたこと、そして生活上の様々な偶然が私の進路を変えさせたにすぎないことをご存じないでしょう。それでも、私は彼女(=海)に対する情熱を持ちつづけてきました。」と記している。ドビュッシーは海兵隊員であった父親に船乗りになることを期待されていた。さらにこう続けている。「あなたは前述の作品に関連して、大西洋は必ずしもブルゴーニュの丘に打ち寄せはしないと私におっしゃるでしょう!…そして、それはまさに(画家の)アトリエで書かれた風景画に似たようなものだと!でも私には無数の思い出があります。私の考えでは、そちらの方が現実よりましです。」

フランス東部の内陸に位置するブルゴーニュにいてもドビュッシーの海への思いは強かったようだ。

『海』の解説

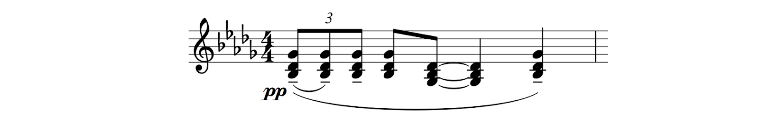

『海』には循環形式という方式が用いられている。循環形式は複数の楽章にわたって共通の主題や動機が用いられ、それが相互に関係しながら展開する曲の形を示す。循環形式に大きく寄与しているのが以下の2つの楽想である。一つ目は第1楽章冒頭のチェロの16分音符+付点8分音符の2度の動きである(A)。この動きは第1・3楽章の終結部で上下反転させた形でも現れる。二つ目は循環主題であり、Aに続けてコールアングレとトランペットによって提示される(B)。これらの主題は特に第1楽章と第3楽章で印象的に表れ、変容されていく。

「楽想A」

「楽想B」

これらの主題を軸として、しかし決められた図式に乗って変化していくのではなく、気付かないようなふとした音の動きがより大きな動きを誘い出して、次々に広がっていく。これが既存の形式ではない形を生んでいくのである。

第1楽章 De l'aube à midi sur la mer海の夜明けから真昼まで

(旧題:サンギネール諸島[注:コルシカ島西海岸]付近の美しい海)

コントラバスとティンパニのH音の背景にハープの5度音F♯と6度音G♯の響きからチェロによるAの音型が導き出され、この上へ向かう動きが続くヴィオラの上行音列の推進力となる。Aの逆付点のリズムとこの上行音列から様々な要素が紡ぎだされ、幾重にも重ねられて動きが加速しながら伝播していく。続けて、これらの音列とは相容れないBの循環主題が奏でられ、音楽は広がりをみせていく。

楽章の中ほどでAの楽想がチェロの4声の楽形へと発展し、後半部はこの波のしぶきを思わせる動きが主題となって進行していく。

終結部ではホルンによるBの3連のリズムに由来する調和を象徴するようなコラール風の主題が登場する。この主題は第3楽章でも用いられる。

「コラール風の主題」

第2楽章 Jeux de vagues波の戯れ

この楽章は副題のとおり、戯れのように様々な主題が生まれては消え、消えては生まれる絶え間ない生成で成り立っている。それらの主題は複雑に組み合わさっているものの同一の原型を志向してはおらず、いかなる図式化も拒否する。この予見不可能な動きによって、この楽章は「絶えず一新される形式」と評される。

第3楽章 Dialogue du vent et de la mer 風と海との対話(旧題:風が海を躍らせる)

「低弦による動機」

冒頭は一陣の風を思わせる低弦による動機が提示されたのち、コールアングレとクラリネットによってAが、続けてトランペットによってBが奏でられる。しばらくすると第1楽章の終結部でのコラールが遠くに聞こえる。そしてAとBの楽想による再び凄まじい「対話」が行われたのち金管によるコラールを合図に、

すべての要素と縮小された循環主題が歌い上げられる。楽曲はfffのD♭の和音によって締めくくられる。

終わりに

海は絶え間なく変化し続け、同じ姿を見せることはない。その様子を表現したこの曲も同様である。オーケストラもリハーサルから何が変わるのか内心はらはらしながら演奏することとなるだろう。本日演奏される一度限りの『海』をお楽しみいただければ幸いである。

初演:1905年10月15日 カミーユ・ジュヴィヤール指揮 コンセール・ラムルー管弦楽団

楽器編成:ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コールアングレ、クラリネット2、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、コルネット2、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、トライアングル、シンバル、タムタム、ジュドタンブル(鍵盤付き鉄琴。本日はグロッケンシュピールおよびチェレスタにより演奏)、ハープ2、弦五部

参考文献:

菅原明朗 ポケットスコア『ドビュッシー・[海]』全音楽譜出版社 2008年

松橋麻利『作曲家・人と作品-ドビュッシー』音楽之友社 2007年

ステファン・ヤロチニスキ(平島正郎訳)『ドビュッシィ―印象主義と象徴主義―』音楽之友社 1986年

フランソワ・ルシュール(笠羽映子訳)『伝記 クロード・ドビュッシー』音楽之友社 2003年

フランソワ・ルシュール編(笠羽映子訳)『ドビュッシー書簡集1884-1918』音楽之友社 1999年

岡田暁生『西洋音楽史』中公新書 2005年

ミヒャエル・シュテーゲマン(西原稔訳)『大作曲家 サン=サーンス』 音楽之友社 1999年