ショスタコーヴィチ:交響曲第10番ホ短調

ショスタコーヴィチ作品との出会いとその交響曲

10代半ばにショスタコーヴィチに凝り始めた私は、当初交響曲の第5番と第10番ばかり聴いていた。なぜならば、この2曲しか国内版のスコア(総譜)が出ておらず、輸入版スコアは高くて買えなかったからだ。今回の練習時にも当時購入した定価700円のスコア(消費税は未導入、ちなみに5番は500円)を持参している。

それが今では、各15曲の交響曲と弦楽四重奏曲全部、6曲の協奏曲全部、そして何曲かの管弦楽曲が国内版で容易に入手できる。大作曲家として認知されている証拠だろう。

主に聴いていたレコード(CDはまだない)は、コンドラシン、ムラヴィンスキー、スヴェトラーノフといった、ソ連の指揮者とオーケストラによる演奏である。いずれもが正座しながら鑑賞しなければならないような、ある種独特の緊迫感と緊張感を感じることができる。

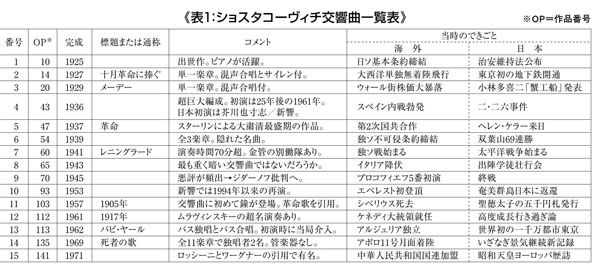

さて、今回のプログラム執筆にあたり、「ショスタコーヴィチ交響曲一覧表」を作成してみた。

「ショスタコーヴィチが好きなのは打楽器をやっているからですか」とよく尋ねられるが、実はあまり関係ない。「感動的な共感できる旋律」と「時にはブルックナーを思わせる息の長い音楽」が主な理由である。本日演奏する10番も、その例外ではない。

作品に対する評価

さて、ショスタコーヴィチは、ソ連国民として生涯を送ったこと、その表現の極端な幅広さ(二面性?)、そして20世紀最大の作曲家のひとりであるという宿命からか、いくつかの作品が様々な側面からの評価を受けている。真贋論争で物議を醸した『ショスタコーヴィチの証言』出版の影響も大きいだろう。

ソ連の歴史や共産主義を題材にした作品には、「体制に迎合」とのレッテルを貼られているものもある。また、第10交響曲を含めた一部の曲では、背景にある作曲者の真意を追究するべく、数々の推理や謎解きが行われている。しかしながら、これら話題に上る各作品は、例外なく名曲である(と思う)。

交響曲第10番について

作曲者自身によれば、この曲は「1953年の夏から秋にかけて」作曲されている。カラヤンが唯一録音したショスタコーヴィチ作品としても知られる。同年12月の初演に対する反響は大きかったようだ。翌年には3日間にわたる「公開討論会」が開催されたことからも、そのインパクトの強さがうかがわれる。

まずは、以下にこの曲の特徴をざっとあげてみたい。

(1)ソ連を代表する作曲家が、激しい批判を受けた後、8年ぶりに作曲した交響曲

(2)スターリンの死後(同年3月5日)に作曲が開始されたらしい

(3)内容が暗く、極めて内省的かつ抒情的である

(4)過去の大家がなしえなかった10番目の交響曲

(5)標題のない絶対音楽

以上のような特徴からか、この曲に隠されている「何か」について、多くの見解が出ている。作曲後60年以上、そして作曲者の死後40年を経て、なかば定説化している感もある。例えば「スターリンの死と関係がある」「第3楽章のホルンは某女性のイニシャル」など。その他、ここには書ききれないので、関心のある方は、各解説書をご覧になったりサイトを検索したりしていただきたい。「なるほどな」と思えるものも多い。

作品の背景を知ることは重要である。しかし、結果的に「隠された何か」が潜んでいるとしても、出発点は「心に湧き出た音楽」であったと私は考えたい。作曲者自身も、前記公開討論会において「人間の感情と情熱を描きたかったのだ」と述べているのだから。

しかし、この言葉は漠然としているような気もする。「感情と情熱」を描いていない音楽は果たして存在するのだろうか。よくわからなくなってきたので、各楽章の解説に移る。

第1楽章《抒情的なモメントの方が多い》

モデラート。ソナタ形式。全792小節の、間違いなく20分以上はかかる長大な楽章。静かな抒情的な部分→やや盛り上がったのち再度静まる→大いに盛り上がる→静かに回想して終わるという、ショスタコーヴィチの交響曲に時折見られる手法である。

最近、この楽章には「espr.」(表情豊かに)の書き込みが非常に多いことに気が付いた。伸ばしているだけの音に書かれている場合もあれば、打楽器以外の全パートに書かれている個所もある。第1、第3楽章においては、表情を表す用語が重要な意味を持っている。

曲は、静かな低弦のメロディーから始まる(譜例1)。このフレーズは重要で、高い音、低い音、強い音、弱い音、時には2倍の長さになっていたるところに登場する。

うごめくような静かな弦楽合奏は68小節も続き、69小節目になってようやく管楽器(クラリネット)が登場、「semplice」(素朴に 単純に)と指示された第1主題を提示する。ピッコロのデュエットを中心とする終結部は、透明感で溢れかえっている。

第2楽章《短すぎたようだ》

アレグロ。ものすごい勢いの楽章。高速テンポを維持したまま、4~5分であっという間に終わってしまう。最後の1音は、全曲中の最大音量であるsffff。この楽章は、「いちとー、にーとー」と数えていると、絶対に出遅れてしまう。

第3楽章《だいたい成功していると思う》

3部形式。第2楽章の後なので緩徐楽章の印象を受けるが、実はアレグレットである。途中、11小節だけラルゴの部分がある。

陰気なワルツ風のメロディーで開始されるが、伴奏を含めて「dolce」(優しく柔らかく)の指示がある。前述の「女性」のテーマは、ほぼ同じ形で、ホルンのみに計12回登場。後半に何回か出てくる弱音のタムタム(ドラ)は、不気味な暗さの表出に一役かっている。

なおこの楽章より、ショスタコーヴィチのイニシャルとされるD-Es(S)-C-Hの音型(譜例2。ドイツ語読みで表記するとDmitrii SCHostakowitch)が、わかりやすい形で頻出するようになる。

第4楽章《序奏部はいくらか長いが、これは構成上楽章全体の均衡を保たせていると思う》

アンダンテ→アレグロ。ソナタ形式。第1楽章と同じく、低弦の内省的なメロディーで始まる。初めて聴く方は、「また暗いぞ」「いつまでこれが続くんだ」と感じられるかもしれない。やがてオーボエ、次いでファゴットが、「dolce」と指示された哀愁きわまる旋律を奏する。その後、ファンファーレ風のクラリネットを合図にアレグロの主部に突入、これまでとはうって変わり、軽やかかつ華やかに展開しながら、豪華絢爛な結末を迎える。

なお、第2楽章を除いて、木管楽器による長いソロが随所に現れる。聴きどころのひとつであろう。

湯浅先生による練習は原稿を書いている時点ではまだ行われていないが、先生がどのようなアプローチをされるのか、今から期待と緊張でワクワクしている。貴重なショスタコーヴィチ体験ができる機会を持てることに感謝したい。

初演:文献によって異なっているが1953年12月17日ムラヴィンスキー/レニングラード・フィルが多数派

楽器編成:ピッコロ、フルート2(2番はピッコロ持ち替え)、オーボエ3(3番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット3(3番はEsクラリネット持ち替え)、ファゴット3(3番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、トライアングル、タンブリン、タムタム(ドラ)、木琴、弦五部

参考文献:

『作曲家別名曲解説ライブラリー(15)ショスタコーヴィチ』(音楽之友社)

『Zen‐on score ショスタコービッチ交響曲第十番ホ短調

作品93』解説園部四郎(全音楽譜出版社)

『名曲解説全集交響曲Ⅲ』(音楽之友社)

『世界史年表・地図』亀井高孝・三上次男・林健太郎・堀米庸三編(吉川弘文館)

『日本史年表・地図』児玉孝多編(吉川弘文館)