ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲

■絶望から飛躍へ

「想像を絶する」ということばを我々は安易に口にするが、ベートーヴェンが自身の耳に異常を感じ、快復の見込みがないと知った時の絶望ほど、想像を絶するものはないのではないだろうか。

1802年、ベートーヴェンは31歳になっていた。ボンからウィーンにやってきて十年の歳月がたち、もはや音楽界・社交界で知らないものはいない。数々の演奏会の成功、相次ぐ楽譜の出版依頼、音楽好きな貴族たちとの交遊。そんな自分がまさか難聴になるなんて。「もっと大きな声で話してくれ」、「(他の人に聴こえる)笛の音が聴こえない」など言えるわけがない。音楽家としてこれほどの屈辱、責苦があろうか!

若き日のベートーヴェン

人一倍自尊心が強く繊細な心の持ち主であるベートーヴェンは、10月、ついに自ら人生を絶とうと遺書を書く。「ハイリゲンシュタットの遺書」である。

ベートーヴェン自筆の遺書

この特殊な文書に定型があるとするならば、ベートーヴェンがしたためた遺書はどうみても長大だ(しかもあろうことか四日後に追伸まで書いている)。辛く苦しい状況を切々と嘆き、医者の無能さを罵り、周囲の人間にいかに誤解を受けているかを訴える。そして極めつけは、「こんな出来事に絶望し、もう一歩で命を絶つところであった― 芸術、これのみが私を思いとどまらせたのだ。ああ、課せられた使命、そのすべてを終えてからでなければ私は死ねそうにない。」

もはや「遺書」とは言えまい(事実、発見されたのはベートーヴェンの死後)。判読しづらい筆跡で綿々と綴られた「手紙」は、絶望の先にあるものが「生への決別」ではなく、「生への執念」を示している。快癒という希望の断念。そうした絶望の極限状態がもたらしたものは、類まれな才能と己の使命感を強く自覚することであった。

聴覚のハンディは外との関わりを狭めてしまったが、内なる創作世界は限りなく広がっていった。死の淵から戻ってきた彼は、意欲的に新境地を切り開いていく。このあとの10年ほどをロマン・ロランは「傑作の森」と呼んだが、まさしくベートーヴェンのひとつの頂点である。交響曲第3番『英雄』、ピアノ・ソナタ第23番『熱情』をはじめとする超名曲の数々は枚挙にいとまがない。ことに1806年は交響曲第4番、ピアノ協奏曲第4番、弦楽四重奏曲第7番~第9番(ラズモフスキー第1番~第3番)、そしてヴァイオリン協奏曲を世に送り出した。

■協奏曲を超えた協奏曲

さて、このヴァイオリン協奏曲、アン・デア・ウィーン劇場コンサートマスターのクレメントが初演し演奏会としては成功したが、「脈略がなく支離滅裂」「品のない個所が何度も反復」「関連なく積み重ねられた大量の楽想」などと新聞で評された。酷い言われようである。事実それ以来めったに再演されることがなかったという(ちなみに後年名手ヨーゼフ・ヨアヒムが演奏し再び注目されるようになった)。

しかし、あながち批評が的外れではないことも確かである。互いに関連はあるものの、いくつもの楽想の存在、繰り返し出てくる音型。それまでの協奏曲にはない交響曲のような形態で、独奏ヴァイオリンさえも管弦楽とともに扱われている。名人芸を披露することだけではなく、ひとつのパートとして、作品の構造や内面に深く関与することが求められている。交響曲と協奏曲を結びつけた、全く新しい協奏曲といえよう。

むろん当時の人々には、協奏曲は華やかなヴィルトゥオーゾを単純に楽しむもの、ということが共通認識としてあったはずで、とするとこれは「何か違うぞ」と感じたことだろう。

独奏者にとっては、個人の演奏技術はもちろんのこと、全体を把握し深く理解することが演奏上最も重要であり不可欠である。技術と意識の両輪が揃わねばならず、覚悟のいる曲であることは間違いない。

<聴きどころ>

演奏時間が45分前後の大曲である。第1楽章ですでに20分以上を要するが、ソナタ形式であり、第2楽章は変奏曲、第3楽章はロンドと、古典的な形式を踏襲している。覚悟のいる大曲だからと言って、聴くほうは構える必要はまったくなく、むしろ全体的には、素直な明るさに満ちている。

第1楽章はティンパニがD(レ)を四分音符で5回連打して始まる(譜例1)。なんて斬新な始まり方だろう!これが全体を通して最も重要な要素である。形を変えていろいろな楽器に何度も出てくるから、それを発見するだけでも面白い。

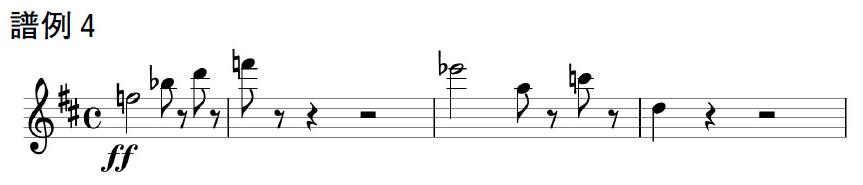

まず伸びやかで美しいニ長調の第一主題をオーボエが提示する(譜例2)。すると、早くも先ほどの譜例1の変形が、第1ヴァイオリンから始まって弦楽器に次々現れる。続いて木管楽器に上昇音階の楽想(譜例3)が出てくると、空気が暖まり静まると見せかけ、突然、これまでと対照的な性格の音楽が変ロ長調で鳴り響く(譜例4)。この意外性!200年前の聴衆の大半はここで置いていかれたかもしれない。

しかし、すぐに第二主題の明るい旋律がやさしくふりそそぐ(譜例5)。安心していると急に短調の響きになり、ヴィオラとチェロの三連符がはじまると音楽が動き出す。新しい形だ。実は後で独奏と弦楽器とで同様の関係が出てくるのだ。ここはその予告編。

やがて第一・第二主題に親近感のある堂々たる楽想(譜例6)が第1ヴァイオリンに現れ低弦部がこれに応える。ここでは第2ヴァイオリンとヴィオラに注目。16分音符をせっせと刻む伴奏だが、これが音楽に推進力を与え生き生きとさせる重要な働きを担う。これぞベートーヴェンだ。こうしてようやく前奏が終わる。

いよいよお待ちかねヴァイオリン・ソロの登場である。カデンツァ的な導入部分を経て、ヴァイオリンならではの高音域で主題がお披露目される。やがてオーケストラに第二主題が繰り返し現れ、ソロはそれの変奏で美しく絡む。提示部の終わりが近づくと譜例1のリズムが効果的に繰り返し用いられ、ソロの聴かせどころを導き出して前半を締めくくる。

前奏さながらの立派な間奏をはさみ、再びソロが入ると、今度はたちまち風向きが変わり哀愁を帯びてくる。物悲しげな表情のヴァイオリンに、ファゴットがねだるような問いかけ、譜例1の音型で弦楽器群がうなずくかのようなやりとり。どの楽器も最大限にその特徴が生かされていて素晴らしい。そして静かにたゆたうソロ、背後では譜例1のリズムがオスティナートの如く静かに続く。トランペットとティンパニがそれを引き継ぐと、夜明けの近いこと

を予感させる。

再現部では久しぶりにオーケストラに第一主題がffで帰ってきた。燦々と輝く太陽に喜びを爆発させる。しばらくはニ長調主体で進んでいく。やがてソロが弾き切ると、突然変ロ長調に変わって驚くが、すぐにカデンツァが導入される。

ところで、ベートーヴェンはカデンツァを書いていない(但し自身で編曲したピアノ協奏曲にはカデンツァがある)。現在ではクライスラーや前述のヨアヒムによるものが一般的だが、アウアー、フレッシュ、サン=サーンス、イザイ、ブゾーニ、シュニトケ等多数存在する。ピアノ用をヴァイオリンに編曲したり、まったくのオリジナルを演奏することもある。ソリストの腕の最大の見せ場であると同時に、どのカデンツァを弾くのか興味は尽きない。

カデンツァが終わると、ソロが昔を懐かしむように第二主題を奏するが、それも束の間、晴れやかに終わる。

第2楽章は不思議な曲だ。目立った転調もなく、テーマを繰り返しているのに、飽きないどころか一回ごとに思いが募る。

弦楽器による主題は目を閉じて祈りを捧げるかのよう(譜例7)。

第1変奏ではホルンとクラリネット、第2変奏ではファゴットが旋律を受けもつ。管弦楽による間奏が終わると、慈しむようなヴァイオリン・ソロが始まる。伴奏は最小限の和音、ピチカート。ソロの楽譜には全曲でこの箇所にだけcantabile(カンタービレ)とある。簡素な音符は研ぎ澄まされたようでいて、冷たさなどどこにもない。深い愛情があふれていて胸が熱くなる。終わりが近づいて初めて転調すると、夢から引き戻され第3楽章へ突入する。

一転して快活で楽しい雰囲気に。小気味良いこの主題は狩猟音楽からきているという(譜例8)。

しばらく続くソロとオーケストラとの掛け合いがわくわくさせる。すると急展開。何やらメランコリックなメロディーが。想定外の流れに完全に引き込まれてしまう。ソロはすぐにオブリガートになってしまい主役はファゴットに。独特の音色が悔しいけれどぴったりである。

ロンドの主題が戻り再現部。カデンツァはコンパクトながらヴァイオリンの多彩な表現力を存分に発揮する。長いトリルがカデンツァの終わりを告げると、低弦が冒頭主題の短縮形で切り込んでくる。調性をどんどん変えながら進みコーダへ。最後は駆け抜けるように爽快に幕を閉じる。

■終わりに

遺書を書いた8日後に、ベートーヴェンは二つの変奏曲を出版するため、ブライトコプフ・ウント・ヘルテル社宛てに文書を添えている。そこでは、「まったく新しい様式でそれぞれ完全に異なる手法で書いた」ということを、ことさらに強調していたという。その一方で、後日バッハの作品集を送付された礼とともに「大切に研究していくつもりです。」と述べ、続きがあればまた送ってほしいと熱心に依頼している。

目新しさをのみを追い求めるだけではなく、地道な努力の積み重ねの上にある「新しさ」だからこそ、200年後の現在でも「新しさ」が色褪せないのではないだろうか。

初 演:1806年12月23日 フランツ・クレメント独奏、アン・デア・ウィーン劇場

楽器編成:独奏ヴァイオリン、フルート、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦五部

参考文献

『ベートーヴェンの生涯』青木やよひ著(平凡社)

Hedwig M. von Asow, Ludwig van Beethoven

Heiligenstädter Testament Faksimile, Verlag Doblinger, 1957(今井顕訳)

『鳴り響く思想 現代のベートーヴェン像』

大宮眞琴、谷村晃、前田昭雄 監修(東京書籍)より、

「第8章 ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲をめぐって」

ヘルムート・マーリンク著、横原千史訳

『ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲』[総譜](日本楽譜出版)